Balance del funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación

Estadísticas

A siete años de la puesta en funcionamiento del Código del Proceso Penal

Informe elaborado por el Departamento de Políticas Públicas

2025-09-12

I. Alcance y objetivos

El presente informe tiene por objetivo brindar información sobre el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación (FGN) a siete años de la puesta en funcionamiento Código del Proceso Penal. Específicamente se analiza el período que va desde noviembre de 2017 a diciembre de 2024. Sin embargo, para dar perspectiva a este análisis, se establecen comparaciones con años anteriores, cuando estaba vigente el sistema procesal inquisitivo.

Las principales dimensiones abordadas son: el sistema de priorización de denuncias, la eficacia en la persecución penal de los delitos, la eficiencia medida en términos de duración de los procesos penales y su impacto en el sistema carcelario.

El informe está construido, principalmente, en base a información generada por la FGN a partir de datos del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio (SIPPAU), del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) y del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

II. Consideraciones metodológicas

Los datos del presente informe pueden no coincidir con anteriores debido al rezago en la carga de resultados de audiencia y a los controles de calidad realizados desde Ministerio del Interior (MI) y la FGN. Suelen verificarse modificaciones de algunos registros anteriores, los que son marginales y no alteran las tendencias descriptas.

La clasificación de las denuncias se realiza en base al título, es decir, la carátula seleccionada por los funcionarios de Ministerio del Interior o de la Fiscalía que recepcionan las denuncias, según su interpretación del delito. Por lo que, los mismos pueden diferir de los delitos que los fiscales decidan imputar posteriormente, en base al análisis jurídico de las situaciones.

En relación a la información que se brindar sobre las personas imputadas, es importante advertir que un mismo individuo puede eventualmente ser imputado en más de una oportunidad por denuncias diferentes. Por tanto, se contabiliza las imputaciones a personas, esto es, cada vez que un individuo es imputado en el marco de una denuncia. Este indicador tiene la ventaja de ser el más similar al de cantidad de procesamientos en el marco del anterior código inquisitivo, construido por el Poder Judicial. Por tanto, permite las comparar la productividad del sistema penal antes y después de la implementación del CPP. En ambos casos, si la misma persona fue procesada o imputada en más de una oportunidad por diferentes causas, se contabiliza tantas veces como esto haya sucedido.

Por último, se comunica que la información sobre denuncias y denuncias formalizadas responde al período que va del primero de noviembre de 2017 al 31 de diciembre del 2024 y los datos sobre imputaciones a personas responden al período de febrero de 2019 a diciembre de 2024. Se toma febrero de 2019 como inicio del período debido a que es el primer mes en que se comenzaron a registrar en SIPPAU los resultados de audiencia de cada persona de forma estructurada, lo que permite el análisis estadístico posterior.

III. Introducción

Como hemos mencionado en informes anteriores, la implantación del nuevo proceso acusatorio, adversarial, oral y público fue sin dudas un cambio muy relevante en el sistema penal uruguayo. A su vez, a la interna del funcionamiento de la Fiscalía, se concretaron cambios organizacionales y de gestión profundos que vale la pena destacar. En este sentido, la informatización, innovaciones organizacionales y mejoras en la coordinación entre el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación (FGN) permitieron contar con un sistema de justicia más eficaz, ágil y transparente. Aspectos que quedan identificados en el presente informe.

A partir de noviembre de 2017, con el actual Código del Proceso Penal, todas las denuncias de delitos registradas por cualquier autoridad son comunicadas inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación (FGN). Por lo tanto, en virtud de esa disposición y de la interoperabilidad entre dicho sistema informático y el de FGN (SIPPAU), todas las denuncias registradas por cualquier organismo, se comunican en forma automática y completa, en formato digital incluyendo archivos multimedia asociados, a la Fiscalía.

A su vez, se ha logrado analizar un volumen mucho mayor de denuncias que las que se analizaban antes de la puesta en funcionamiento del CPP. Análisis que es cualitativamente superior, por ser realizado por abogados, fiscales así como otros profesionales, que toman decisiones de priorización basados en información completa y criterios uniformes, objetivos y transparentes. Esas decisiones quedan registradas informáticamente identificando al usuario que las adoptó y son por tanto fácilmente auditables y revisables. En este sentido, el proceso de trabajo actual da mayores garantías tanto a los justiciables, las víctimas, como a los equipos policiales y fiscales involucrados.

Antes de noviembre de 2017, la política de priorización podía resumirse de la siguiente manera. Casi todas las denuncias de presuntos delitos se registraban en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior 1. No obstante, no existía interoperabilidad informática entre el Ministerio y los juzgados. En consecuencia, los responsables de cada seccional del Ministerio del Interior o unidades de otros organismos con funciones policiales (ej. Prefectura Nacional Naval) analizaban diariamente las denuncias que se presentaban en su unidad y según sus criterios seleccionaban algunas para comunicarlas al Juzgado competente. Esa comunicación podía consistir en el envío del parte policial impreso o en un simple resumen sucinto de la situación realizado por vía telefónica.

Actualmente, de acuerdo con los procesos definidos por la Fiscalía, cada denuncia tiene desde su creación una unidad fiscal pre-asignada en base a criterios previamente determinados: según el lugar y fecha en que ocurran los hechos y, en Montevideo, Maldonado, Salto y Rivera, del tipo de delito del que se trate, teniendo en cuenta que en dichos departamentos hay fiscalías especializadas y semi-especializadas. Esa unidad fiscal pre-asignada es conocida por los funcionarios policiales y de la Fiscalia en función de las planillas de turnos que se publican en la web y distribuyen oportunamente. Por lo que, en situaciones de flagrancia o urgencia, la policía se comunica inmediatamente con la unidad fiscal que el régimen de turno determina o con la que el régimen de pre-asignación dispone.

Sin embargo, a partir de la aprobación de la Ley N° 20.075, específicamente en su artículo N° 418, la Fiscalía modificó su sistema de asignación aleatorio de denuncias pasando a uno realizado a partir de un sistema informático que no se puede predecir. Este sistema, al igual que el anterior, reserva la opción de asignación directa para los casos en los que se identifique conexiones con otros eventos u otras situaciones que se deben especificar. Por lo que, las denuncias ingresan desde el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior a la bandeja de trabajo de una unidad fiscal por tres vías:

- Auto-asignación de denuncias por parte de las unidades fiscales.

- Asignación aleatoria de las denuncias a través del Departamento de Depuación, Priorización y Asignación (DPA).

- Asignación directa por parte de DPA.

Con excepción de las denuncias auto-asignadas por las diferentes unidades fiscales, en las restantes situaciones (asignación aleatoria y asignación directa), DPA deberá establecer, en base al análisis de las denuncias, por cuál de los caminos optar.

La modalidad de asignación aleatoria será la regla, en tanto se reserva la opción de asignación directa para los casos en los que se identifique conexiones con otros eventos u otras situaciones que se deberán especificar. A su vez, DPA podrá determinar el archivo de denuncias cuando la misma no constituya delito o cuando no se incluyan elementos mínimos de información para comenzar la investigación. Sin embargo, el sistema de asignación aleatoria también podrá ser utilizado cuando se solicite el reexamen de una denuncia archivada.

a) Auto-asignación

La auto-asignación de denuncias no tendrá modificaciones, por lo que se mantienen los criterios de pre-asignación de las denuncias en función de las planillas de turnos establecida. De este modo, no se modifican los criterios de trabajo definidos con la Policía para que en situaciones de flagrancia, urgencia o en caso de obtener nueva información de una denuncia, se puedan comunicar con la unidad fiscal pertinente.

b) Asignación Aleatoria

Una vez definido que un caso debe ser asignado de forma aleatoria DPA debe:

- Confirmar jurisdicción establecida en el SGSP.

- Definir la especialización por materia.

- Definir la priorización y gravedad en función de lo establecido en la Instrucción General N° 4.

Con dicha información el sistema de asignación aleatoria define la unidad fiscal a la que se le asignará cada caso de modo que no pueda ser predecible. Las únicas excepciones estarán dadas por las jurisdicciones y especialidades de turno único. A su vez, este nuevo sistema deberá tener en cuenta la cantidad de casos asignados por especialización, jurisdicción y nivel de complejidad (gravedad y prioridad) definidos por DPA así como los casos auto-asignados.

c) Asignación Directa.

La asignación directa es una excepción a la distribución mediante el sistema aleatorio. En ese sentido el art. 418 de la Ley N° 20.075 establece: “Este sistema regirá sin perjuicio de las especiales situaciones donde la naturaleza de los procedimientos conlleve una asignación distinta, que serán determinadas por la reglamentación respectiva.” Por lo que se prevé utilizar este sistema cuando DPA identifique que existen investigaciones en curso con el mismo modus operandi, con los mismos indagados así como otras situaciones que se deberán especificar.

d) Solicitud de reexamen.

El sistema definirá de forma aleatoria la unidad fiscal subrogante ante la solicitud de reexamen de una denuncia archivada, presentada por el denunciante o la víctima, excluyendo a la fiscalía que realizó el archivo. Para ello, se tendrá en cuenta la Jurisdicción establecida por DPA y en caso de corresponder la especialidad.

e) Revisión de la asignación.

El último proceso en el que el sistema de asignación aleatoria se implementará será cuando los fiscales solicitan la revisión de la asignación de una denuncia. A diferencia de lo que sucede en la actualidad, los Fiscales solo podrán solicitar esta revisión cuando una denuncia sea asignada directamente o en los casos asignados de manera aleatoria, en función de la especialización o la Jurisdicción (Área) establecida por DPA. Para ello, deberán establecer de manera fundada a qué especialidad o jurisdicción (Área) considera que debe ser asignada la denuncia. En estas situaciones el sistema deberá permitir establecer la nueva especialidad o jurisdicción (Área) y definir de forma aleatoria la unidad fiscal a la que se le informará del procedimiento. Esta nueva unidad fiscal deberá confirmar o rechazar la solicitud de cambio. Sin embargo, en caso de que la solicitud sea rechazada, será el Fiscal de Corte el encargado de definir a qué unidad fiscal, de las dos en disputa, se le asignará, como sucede en la actualidad.

IV. Cobertura y priorización de denuncias

Todo sistema penal, sin importar cómo esté estructurado, tiene como primer desafío analizar las denuncias recibidas, desestimar aquellas que no constituyen delito y seleccionar las que deben ser investigadas con mayor celeridad. En ningún país del mundo se investiga la totalidad de las denuncias que se registran, por varios motivos. En primer lugar, porque frecuentemente se denuncian situaciones que no constituyen delito. En segundo lugar, porque aun cuando se trate de conductas delictivas, muchas denuncias no incluyen elementos mínimos de información para comenzar la investigación . Por último, en tercer lugar, porque generalmente no existen suficientes recursos policiales, fiscales y judiciales como para investigar todas las denuncias que constituyen delitos y tienen al menos alguna información que permita iniciar la investigación.

En vista de ello, la Fiscalía definió por escrito criterios objetivos que DPA aplica para todo el país, clasificando las denuncias según su gravedad y prioridad. Los mismos fueron aprobados por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales de la FGN mediante la Instrucción General N° 4. A su vez, paulatinamente se está incorporando análisis de las denuncias en base índices de priorización, los que se desarrollan a partir de datos estructurados en las bases de datos del SIPPAU. Estos índices permiten ordenar las denuncias para el posterior análisis del equipo de abogados y fiscales de DPA. Gracias a estos nuevos procesos de gestión, el volumen de denuncias que se analizan y a las que se da una primera respuesta formal aumentó significativamente en relación a años anteriores.

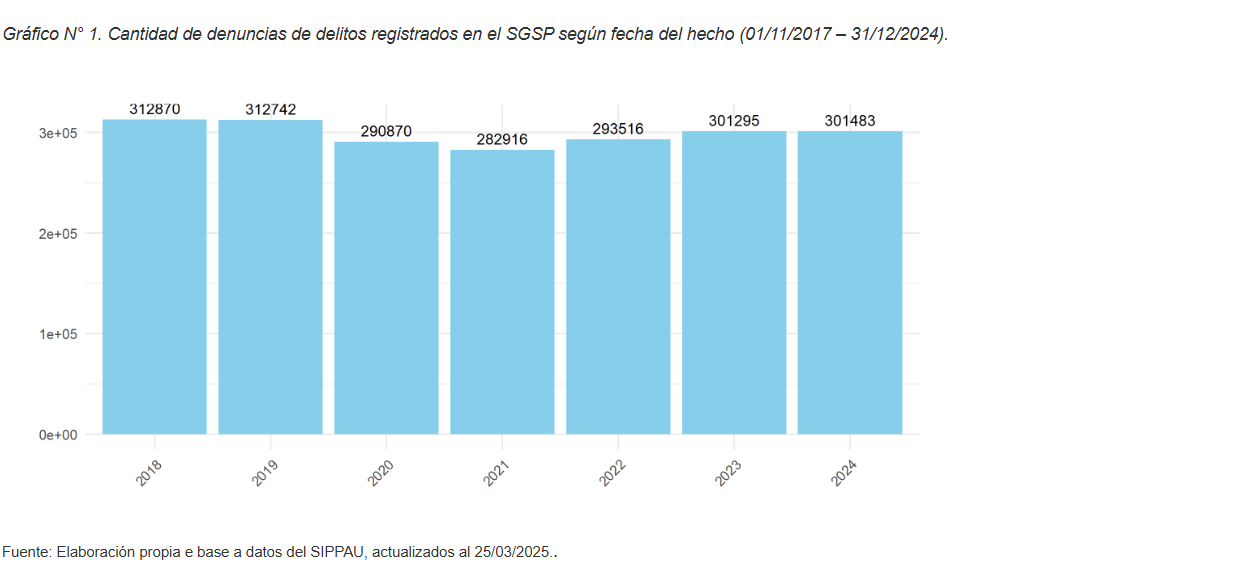

Al respecto, el gráfico N° 1 muestra la evolución de las denuncias de delitos registradas en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior. Como se observa, se identifican tres períodos a destacar:

- Hasta principios del año 2020 se registraban un promedio mensual del entorno de las 26.000 denuncias de delitos.

- A partir de abril de 2020, se registra una disminución en la cantidad de denuncias, con un promedio mensual de 24.000 casos entre los años 2020 y 2022.

- Desde el año 2022, se retoma una tendencia al alza, aunque sin llegar a los niveles pre-pandemia.

Cabe destacar la evolución de las denuncias por Estafas. Como se observa en el Gráfico N.º 2, entre los años 2018 y 2024 estas denuncias se multiplicaron casi por cinco, pasando de ser el séptimo delito más frecuente al tercero. Asimismo, se registran aumentos en las denuncias por Estupefacientes y Desacato, mientras que se observan descensos, principalmente, en las denuncias de Hurtos, Rapiñas, Daños, Amenazas, Apropiación Indebida y Abigeato.

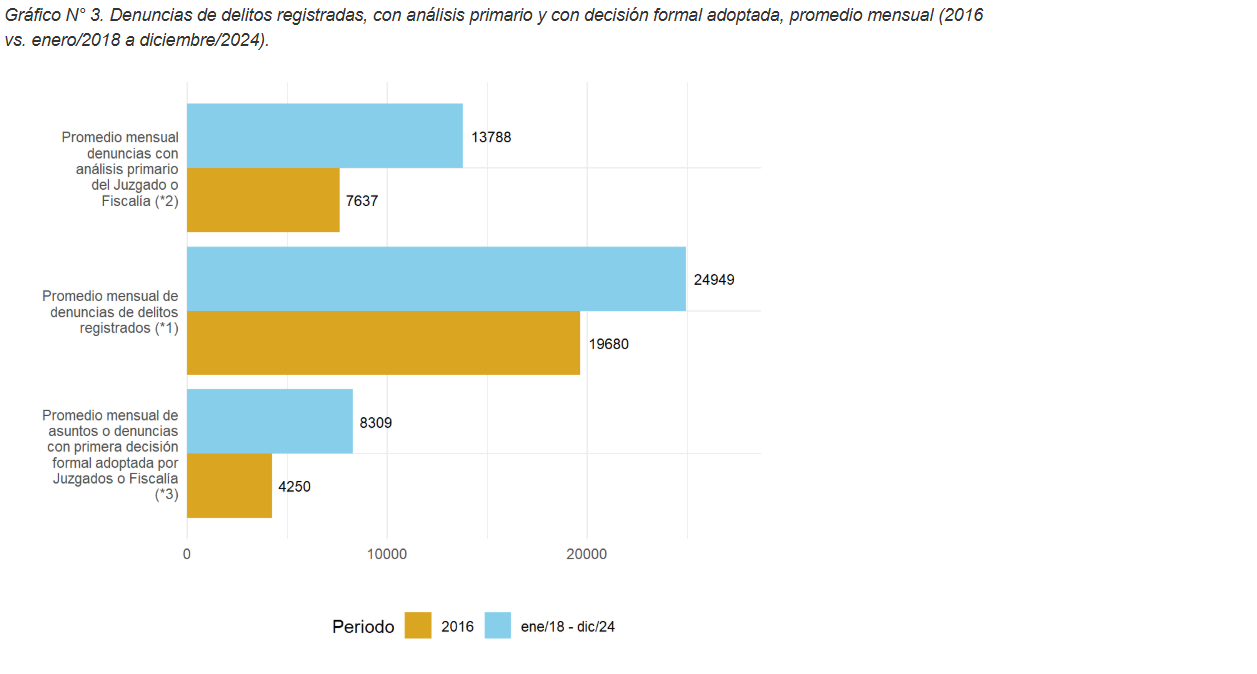

En relación a la cobertura, como muestra el gráfico N° 3, en 2016 se registraron un promedio mensual de 19.680 denuncias, de las que 7.637 (39% del total) fueron comunicadas por las autoridades policiales (telefónicamente o por escrito) al Juzgado competente . Mientras que entre enero de 2018 y diciembre de 2024, el promedio mensual de denuncias tituladas como delitos registradas en el SGSP fue de 24.949, comunicándose el 100% en forma automática, completa y en formato digital a la Fiscalía . De ellas, la Fiscalía analizó, a través de las diferentes unidades Fiscales, DPA y el Departamento de Políticas Públicas (a través de índices de priorización) un promedio mensual de 13.788 denuncias. Se destaca además que para realizar ese análisis los fiscales o profesionales de la Fiscalía cuentan con el parte policial completo, incluidos anexos multimedia, recibidos en soporte digital.

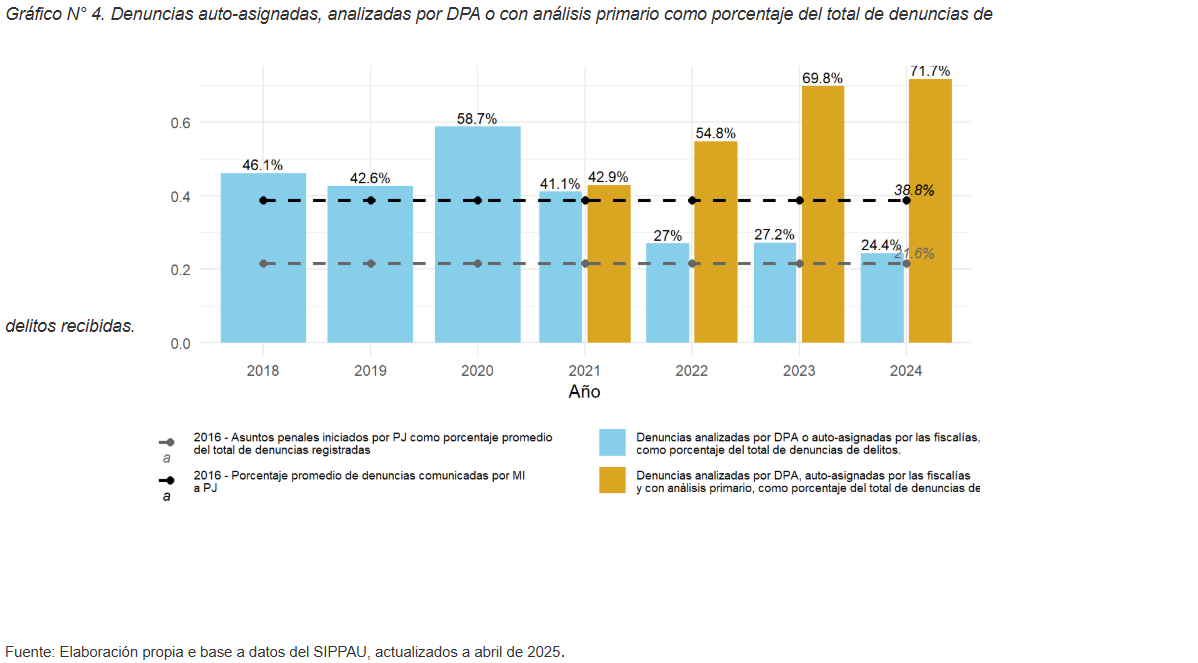

Por otro lado, se considera pertinente analizar la evolución mensual de las denuncias auto-asignadas por las diferentes unidades fiscales, las analizadas por DPA y en las que se realizó un análisis primario a partir de los índices de priorización. A su vez, se compara esta información con el funcionamiento del sistema penal en el 2016, previo a la puesta en funcionamiento del actual Código del Proceso Penal (CPP). De este modo, se observa un incremento muy importante en la cobertura en función de la incorporación de los índices de priorización de las denuncias implementados a partir del año 2021, llegando en el año 2024 al 71,7%, casi el doble de la registrada en el sistema inquisitivo.

Es bueno destacar que DPA se asegura que las denuncias tituladas como delitos particularmente graves ingresen a la bandeja de trabajo de las unidades fiscales correspondientes (o sean desestimadas, si correspondiera) en no más de 5 días hábiles, a partir de su creación en SIPPAU. Dichas denuncia incluye todos los Delitos Sexuales, Tráfico y Trata de Personas, Armas de Fuego y Explosivos, Lesiones Graves y Gravísimas, Privación de Libertad, Copamiento, Secuestro, Homicidios, Extorsión, entre otros.

En síntesis, las diferencias relevantes en la política de priorización y cobertura de denuncias penales antes y después de noviembre de 2017 están dadas por:

- Todas las denuncias registradas en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública son recibidas de forma automática por la Fiscalía General de la Nación a través de su sistema informático. En el sistema anterior, en el año 2016, en promedio se le comunicó a los Juzgados el 38,8% de las denuncias.

- La información de cada denuncia es de calidad superior a la que estaba disponible para los juzgados (comunicación telefónica vs. parte policial completo incluyendo contenido multimedia asociado).

- Actualmente existen criterios de priorización únicos a nivel nacional, objetivos, reglamentados por escrito y que deben ser aplicados de la misma forma por todos los operadores involucrados.

- La asignación de las denuncias por parte de DPA a las unidades fiscales es transparente. De este modo, cada denuncia tiene desde su creación una fiscalía pre-asignada en base a criterios objetivos y previamente determinados: según el lugar y fecha en que ocurran los hechos y, en Montevideo, Maldonado, Salto y Rivera del tipo de delito del que se trate, teniendo en cuenta que en dichos departamentos hay fiscalías especializadas y semi-especializadas. A su vez, se establece como regla la modalidad de asignación aleatoria, en tanto se reserva la opción de asignación directa para los casos en los que se identifique conexiones con otros eventos u otras situaciones que se deberán especificar.

- La cantidad de funcionarios que tienen oportunidad de revisar una denuncia es mayor en el sistema actual, lo cual disminuye las probabilidades de error o arbitrariedad: Policía y/o Juzgado en el sistema anterior vs. Policía, equipos fiscales y/o DPA e índices de priorización de las denuncias de Violencia Doméstica, Hurtos y Rapiñas, en el sistema actual.

- Aumentó sustantivamente la cantidad de denuncias con análisis primario y a las que se les da una primera respuesta formal. Por lo que, la organización del trabajo interno, establecido en la Fiscalía, han permitido analizar y dar respuesta a una proporción significativamente mayor de denuncias. Esto también disminuye de manera muy notoria la probabilidad de que una denuncia grave o prioritaria no sea detectada y permanezca sin investigarse.

IV.1 Denuncias asignadas por DPA y auto-asignadas por las unidades fiscales.

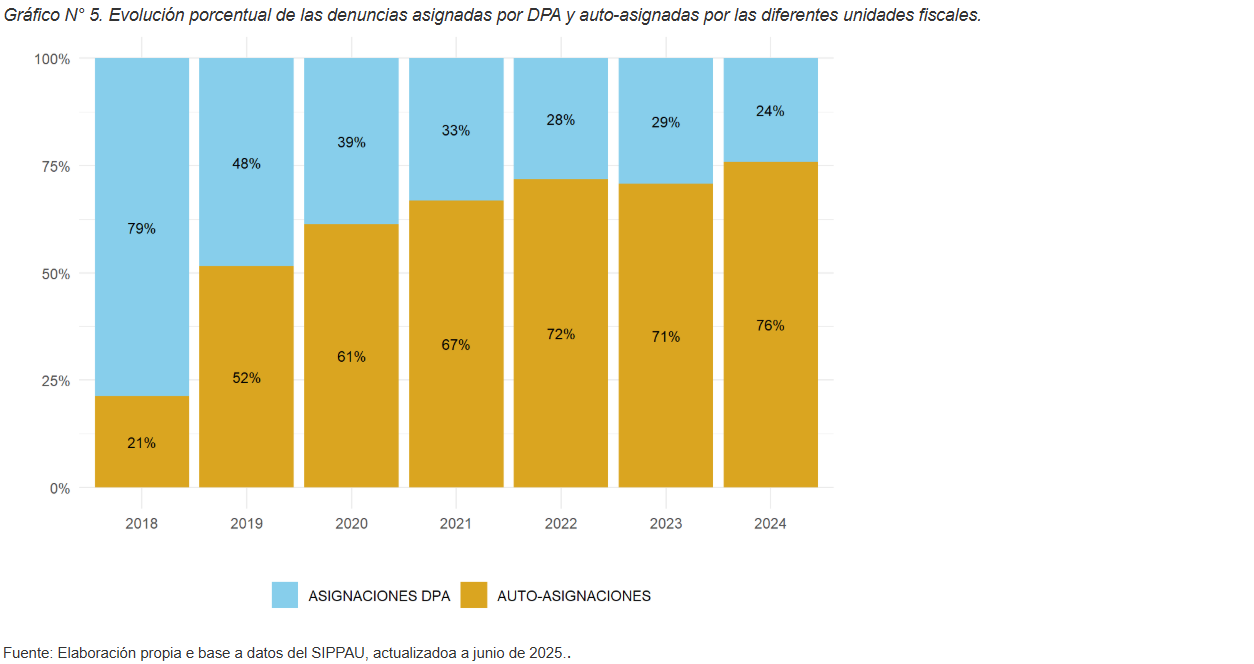

Al inicio de la puesta en funcionamiento del CPP, se adoptó la política que intenó asignar la mayor cantidad denuncias. Esto redundó en una rápida saturación de las bandejas de trabajo las unidades fiscales. De esta forma, en el 2018 DPA asignó cerca del 80% del total de las denuncias que ingresaron a las bandejas de trabajo de las unidades fiscales. Posteriormente, DPA adaptó su funcionamiento siguiendo los lineamientos establecidos por las Instrucciones Generales N° 4. La misma buscó “…optimizar la respuesta a la totalidad de los hechos delictivos que conoce, organizándolos de acuerdo a criterios racionales y transparentes, brindando una atención basada en la equidad (…) La priorización no equivale a la extinción de una acción penal de los casos no priorizados, ni implica una renuncia al deber de investigar y sancionar las conductas delictivas” (Instrucciones Generales N° 4; 2017: 7). De este modo, la cantidad de denuncias asignadas por DPA disminuyó y con la creación de nuevas fiscalías se fue incrementando la cantidad de denuncias auto-asignadas. Como se observa en el gráfico N.º 5, a partir de 2019 las denuncias auto-asignadas comenzaron a superar a las asignadas por la DPA, consolidando una tendencia en crecimiento.

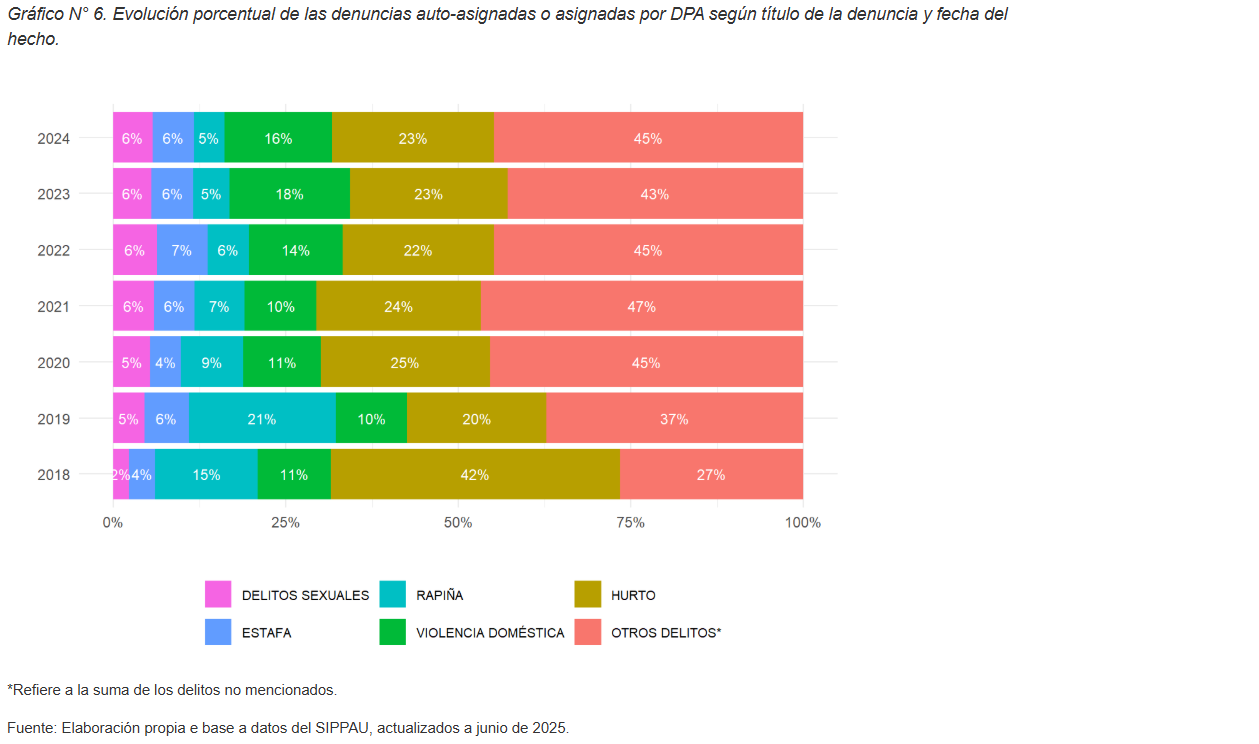

Este cambio en la política de asignación por parte de DPA se evidencia a partir de 2019, cuando se observa una disminución en la asignación de denuncias de los Hurtos lo que genera un incremento en el peso que tienen las denuncias asignadas de Estafas, Delitos Sexuales y otros delitos, en el total de denuncias asignadas. Dicho año se identifica un incremento en el peso de las denuncias de Rapiñas sobre el total de denuncias asignadas, situación que se revierte en los siguientes años. A su vez, se destaca el incremento constante de las denuncias de Delitos Sexuales, Estafas, Violencia Doméstica y Otros delitos, lo que muestra la diversificación de la asígnación de las denuncias.

Por otro lado, es importante destacar que el 14/08/2024 comenzó a funcionar el módulo de Asignación Aleatoria de Casos (MAAC), dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo N° 418 de la Ley N° 20.075. De esta forma, entre el 14/08/2024 y el 31/12/2024, la distribución de los casos asignados se desarrolló de la siguiente manera:

- el 77.2% correspondió a casos auto-asignados por las diferentes unidades fiscales.

- el 20.5% fueron casos asignados de forma aleatoria por DPA y

- el restante 2.3% responde a casos asignados de forma directa por DPA, a partir de la identificación de conexiones al identificar indagados repetidos o mismos modus operandi, de acuerdo a lo que establece el art. 418 de la Ley N° 20.075.

Por último, se informa la cantidad de casos en curso que tienen los distintos grupos de fiscalías al cierre de 2024. Este valor está determinado en función de los casos que ingresan (a partir de auto-asignaciones y asignaciones realizadas por la DPA) y por los egresos, ya sea por archivo o formalizaciones. Cabe destacar que, en esa fecha, se registran:

- 13 turnos con más de 1.000 casos en curso.

- 37 turnos con entre 500 y 1.000 casos en curso.

- 61 turnos con menos de 500 casos en curso.

V. Eficacia del sistema penal en la imputación.

La primera instancia crítica en la persecución penal es lograr una imputación. Esto es, cuando un Juez acepta que se formalice la investigación contra los potenciales responsables de un delito (que luego pueden ser condenados, sujetos a vías alternativas, absueltos, etc.). Para calcular la eficacia del sistema penal pueden utilizarse tres unidades de medida complementarias: la cantidad de personas imputadas en determinado período, la cantidad de denuncias en las que se logra imputar al menos a una persona y la cantidad de denuncias con imputado como porcentaje del total de denuncias registradas.

El primer indicador, informa sobre la cantidad de personas potencialmente responsables señaladas ante el juzgado. El segundo, responde a la pregunta intuitiva de cuántas denuncias se logra formalizar judicialmente la investigación contra al menos un potencial responsable. La tercera, intenta identificar qué parte del total de denuncias registradas en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior, tiene al menos un imputado.

V.1 Cantidad de imputaciones a personas.

Como se informó en las consideraciones metodológicas, al contar personas imputadas es necesario advertir que un mismo individuo puede ser imputado en más de una oportunidad por denuncias diferentes durante el mismo período. Por tanto, se contabiliza las imputaciones a personas, esto es, cada vez que un individuo es imputado en el marco de una denuncia determinada dentro del período considerado (semestre, año, etc.). Este indicador tiene la ventaja de ser el más similar disponible al de cantidad de procesamientos en el marco del anterior código inquisitivo, construido por el Poder Judicial. Por tanto, permite comparar la productividad del sistema penal antes y después de la implementación del CPP. En ambos casos, si la misma persona fue procesada o imputada en más de una oportunidad por diferentes causas, se contabiliza tantas veces como esto haya sucedido.

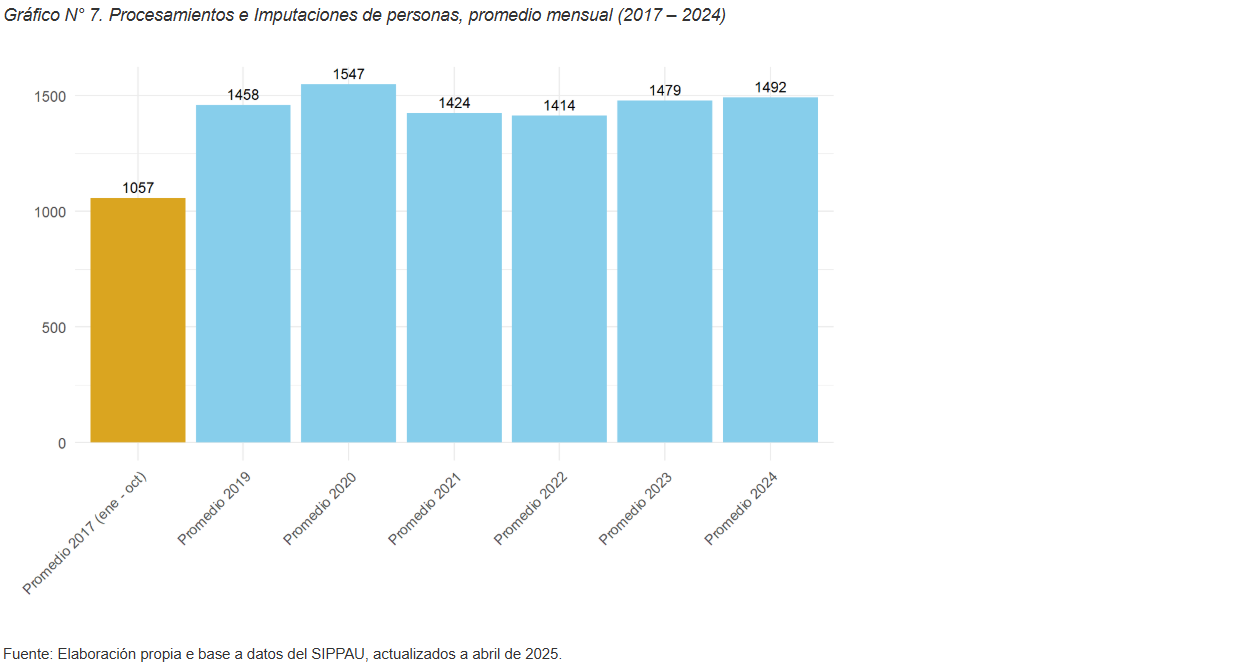

De esta forma, se identifica que el año de mayor productividad del sistema inquisitivo, antes de la reforma del sistema penal, fue el 2017. Entre enero y octubre de 2017 se alcanzaron 1.057 procesamientos promedio por mes. Luego de implementada la reforma, entre febrero y diciembre de 2019, se obtuvieron un promedio mensual de 1.458 imputaciones a persona. Se toma febrero de 2019 como inicio del período debido a que es el mes en que se comenzó a registrar en SIPPAU los resultados de audiencia de cada persona estructurados, lo que permite el análisis estadístico posterior. Esto supone, que en 2019 se lograron 38% más imputaciones cada mes que durante 2017. Sin embargo, tras esta mejora se observa un estancamiento, con un promedio mensual de 1.469 imputaciones a personas entre febrero de 2019 y diciembre de 2024.

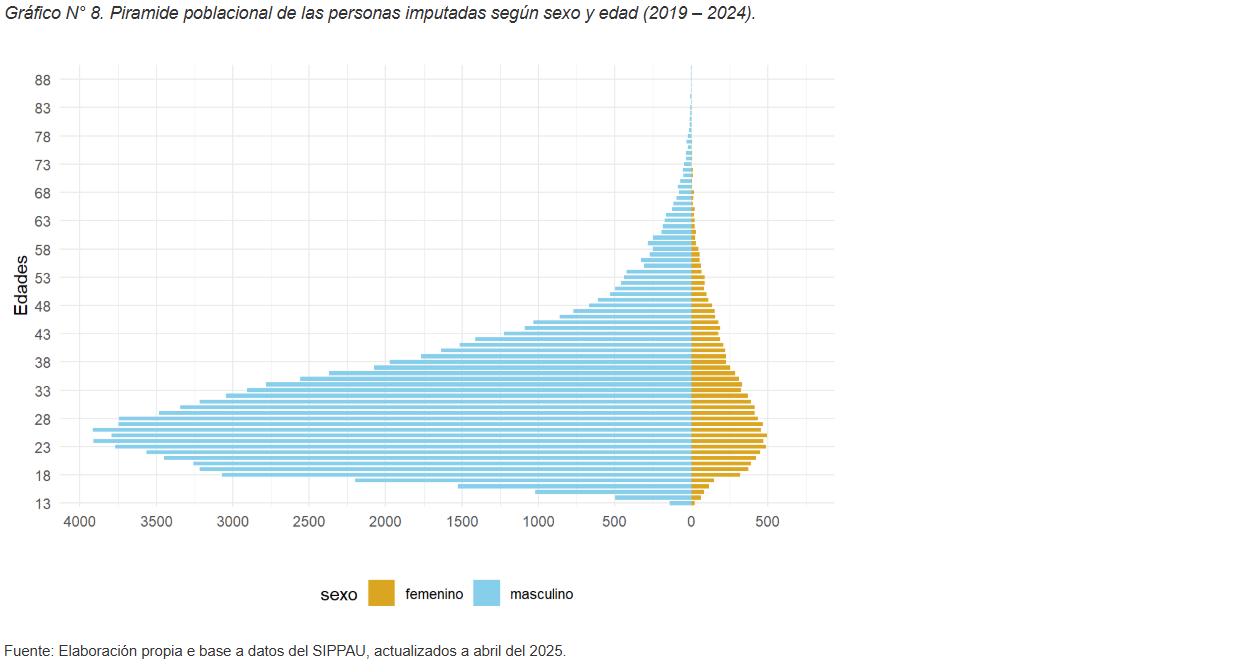

De esta forma, entre febrero de 2019 y diciembre de 2024, se registraron 104.298 imputaciones a personas, de las cuales el 87,4% corresponde a hombres, el 11,0% a mujeres y en el 1,6% restante no se consigna el sexo. En cuanto a la distribución por edad al momento de cometido el delito, se observa que la gran mayoría de los imputados tiene entre 18 y 49 años (87,8%), mientras que los adolescentes representan el 5,7% y los mayores de 50 años el 6,5%.

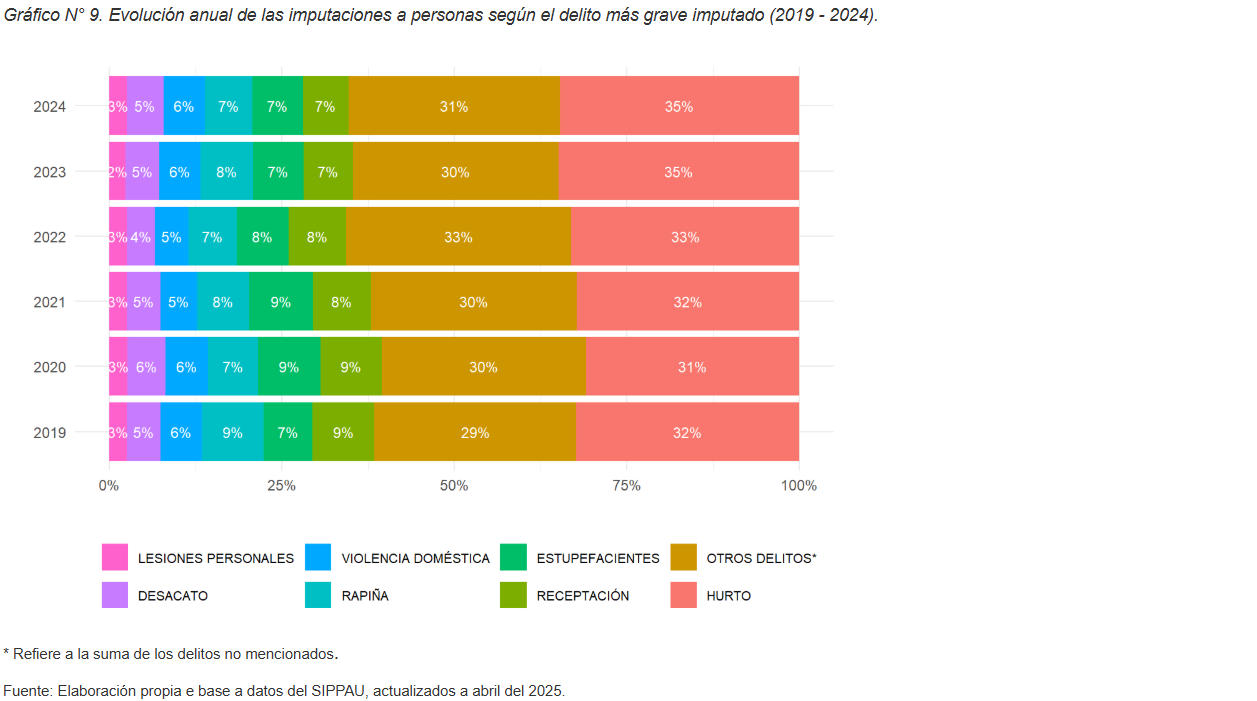

Por otro lado, se observa que más del 30% de las imputaciones corresponde al Hurto como delito más grave, seguido por Receptación (8%), Estupefacientes (8%) y Rapiñas (7%) 2. Como se observa en el gráfico N° 9, esta distribución se ha mantenido con mucha estabilidad entre los años 2019 y 2024.

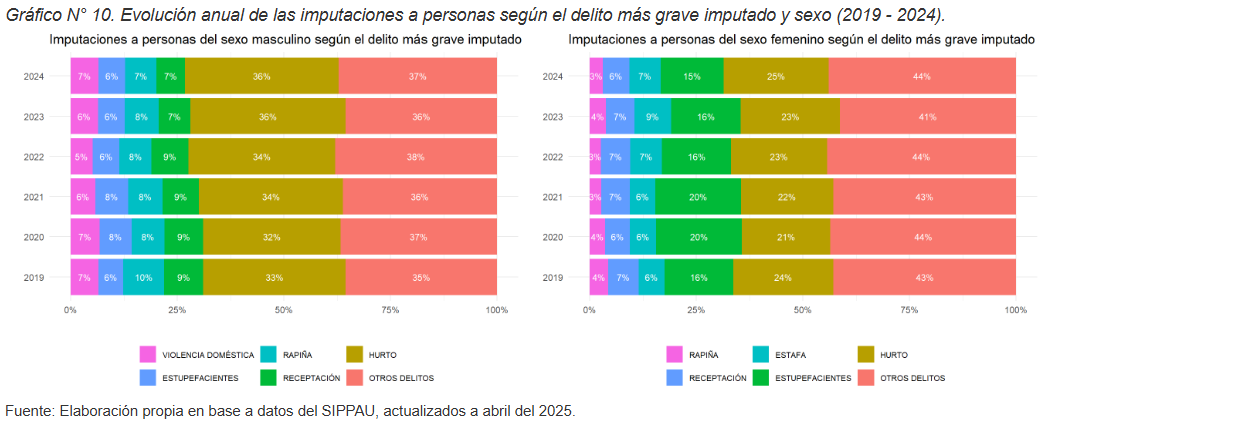

Ahora bien, al analizar los delitos más graves imputados con mayor frecuencia, se observan algunas diferencias entre hombres y mujeres. La primera distinción es que la lista de los cinco delitos más comunes no es la misma para ambos sexos.

- En mujeres, los delitos más frecuentes son: Hurto, Estupefacientes, Estafa, Receptación y Rapiña.

- En hombres, la lista incluye: Hurto, Receptación, Rapiña, Estupefacientes y Violencia Doméstica.

Por otro lado, se identifican otras diferencias importantes a mencionar.

- Hurto: En los hombres, este delito muestra una marcada concentración, superando a los demás y representando entre el 32% y 36%.

- Estupefacientes: Este delito es proporcionalmente más frecuente en mujeres (15% - 20%) que en hombres (6% - 8%).

- Estafas: Representan una proporción significativa para las mujeres (6% - 9%), mientras que no figuran entre los cinco delitos más comunes para los hombres.

- Otros delitos: La categoría “Otros Delitos” (que agrupa los no incluidos en la lista principal) tiene un mayor peso en mujeres (41% - 44%) que en hombres (35% - 38%).

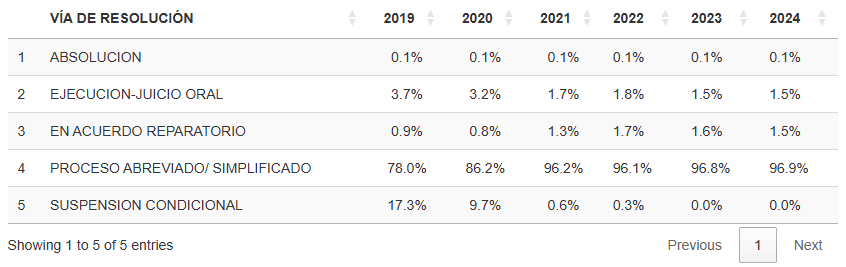

V.2 Vías procesales utilizadas.

Otro aspecto relevante a considerar es el uso de las distintas vías procesales previstas en el CPP. Como se observa en el cuadro N° 5, entre febrero de 2019 y diciembre de 2024, es posible visualizar algunos cambios relevantes aplicadas a las personas con investigaciones concluidas.

La primera tendencia a destacar es el aumento sostenido de las personas con investigaciones concluidas que derivaron en condena, las que pasaron del 81,7% en 2019 al 98,3% en 2024. Cabe recordar que las condenas constituyen la consecuencia más duras para los responsables, en particular, la pena de privación de libertad y/o el registro de antecedentes judiciales.

En contraposición, se observa una marcada reducción en la proporción de procesos resueltos mediante vías alternativas a la condena, las que descendieron del 18,3% en 2019 al 1,7% en 2024. Es probable que la reducción obedezca, principalmente, a la aprobación del artículo N° 33 de la Ley de Urgente Consideración N° 19.889, que eliminó la Suspensión Condicional del Proceso. Tal como muestra el cuadro N° 5, a partir de 2020 esta vía procesal se desploma, llegando a representar el 0% en 2023.

Otra dimensión relevante a analizar es la evolución en el uso de las tres modalidades de juicio previstas en el CPP: Abreviado, Oral y Simplificados. Sin embargo, por el momento no es posible discriminar los Juicios Abreviados de los Simplificados, debido a que dicha información no se encuentra consolidada. A su vez, cabe señalar que en los sistemas acusatorios los procedimientos Abreviados constituyen la vía regular para las que se espera se resuelvan la mayoría de las investigaciones. En contraste, el Juicio Oral está previsto para los casos más complejos, en los que no resulta posible ni conveniente arribar a una condena acordada con el imputado. Por ello, se espera que sea una de las modalidades menos utilizadas.

Tomando esto en consideración, se identifica una disminución en el uso de los Juicios Orales y un aumento en los Abreviados/Simplificados a partir de la aprobación de la LUC. Esto responde a que la norma habilitó la posibilidad de imponer condenas a adolescentes mediante estas modalidades. De esta forma, los Juicios Orales pasaron de representar el 3,7% en 2019 al 1,5% en 2024. A su vez, al analizar las condenas por Juicio Oral según las edades de las personas condenadas, se constata que en 2019 el 75,3% correspondía a adolescentes, mientras que en 2024 esa proporción se redujo al 14,4%.

V.3 Cantidad de denuncias con al menos una persona imputada.

Como se señaló anteriormente, es posible medir la productividad del sistema penal observando la cantidad de denuncias para las que se logró imputar al menos a un posible responsable. Lamentablemente, este indicador sólo está disponible desde el 1 de noviembre de 2017 dado que anteriormente las denuncias registradas por el Ministerio del Interior no se asociaban a los procesamientos registrados por el Poder Judicial, por lo que no es posible compararlo con el sistema inquisitivo.

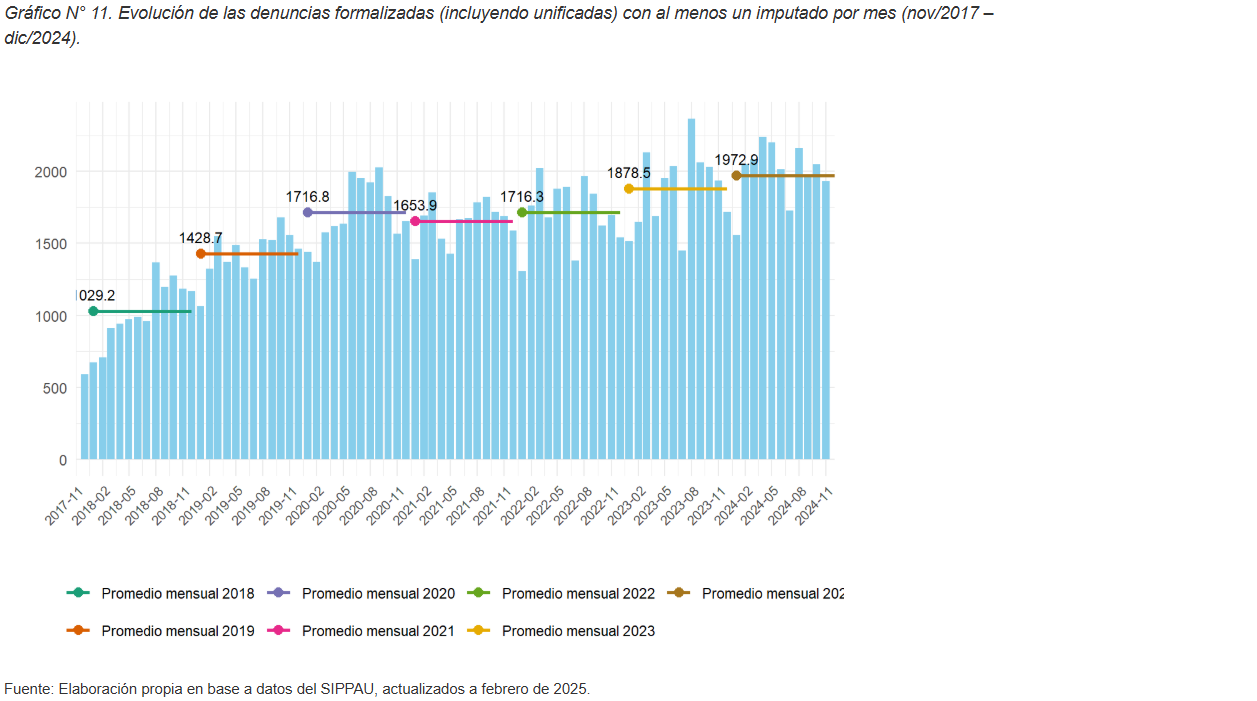

Los datos del gráfico N° 11, muestran cómo el desempeño del sistema penal tuvo un punto de partida bajo durante los primeros meses de aplicación del CPP. Sin embargo, se observa una tendencia creciente de las denuncias formalizadas hasta fines del 2020, la que se modera en los siguientes años. De esta forma, la cantidad de denuncias formalizadas, en el año 2024, casi duplica a las formalizadas en el 2018.

V.4 Cantidad de denuncias con imputado como porcentaje del total de denuncias registradas.

Por último, para dimensionar cabalmente las cifras sobre imputaciones obtenidas resulta útil compararlas con el total de denuncias registradas. A su vez, se incluye la variable denuncias con al menos un indagado identificado (antes de la formalización) ya que, si bien la identificación de un indagado no es una condición suficiente, representa un hito fundamental en cualquier investigación, que hace una gran diferencia en la probabilidad de lograr una resolución judicial exitosa. Esa identificación puede resultar de la detención in fraganti de una persona, puede realizarla la víctima o testigos al momento mismo de registrarse la denuncia u ocurrir posteriormente como resultado de la investigación realizada por el equipo policial y la fiscalía actuante. En rigor, no significa más que un señalamiento de sospecha de que alguien pudo tener responsabilidad, directa o accesoria, en el delito denunciado. El mismo no tiene, por sí mismo, consecuencia jurídica alguna sobre la persona señalada. No obstante, aún de forma parcial e indirecta, la existencia de un indagado identificado da cuenta de la calidad y/o grado de avance alcanzado en una investigación y de los elementos con que cuenta la fiscalía actuante para lograr posteriormente la imputación.

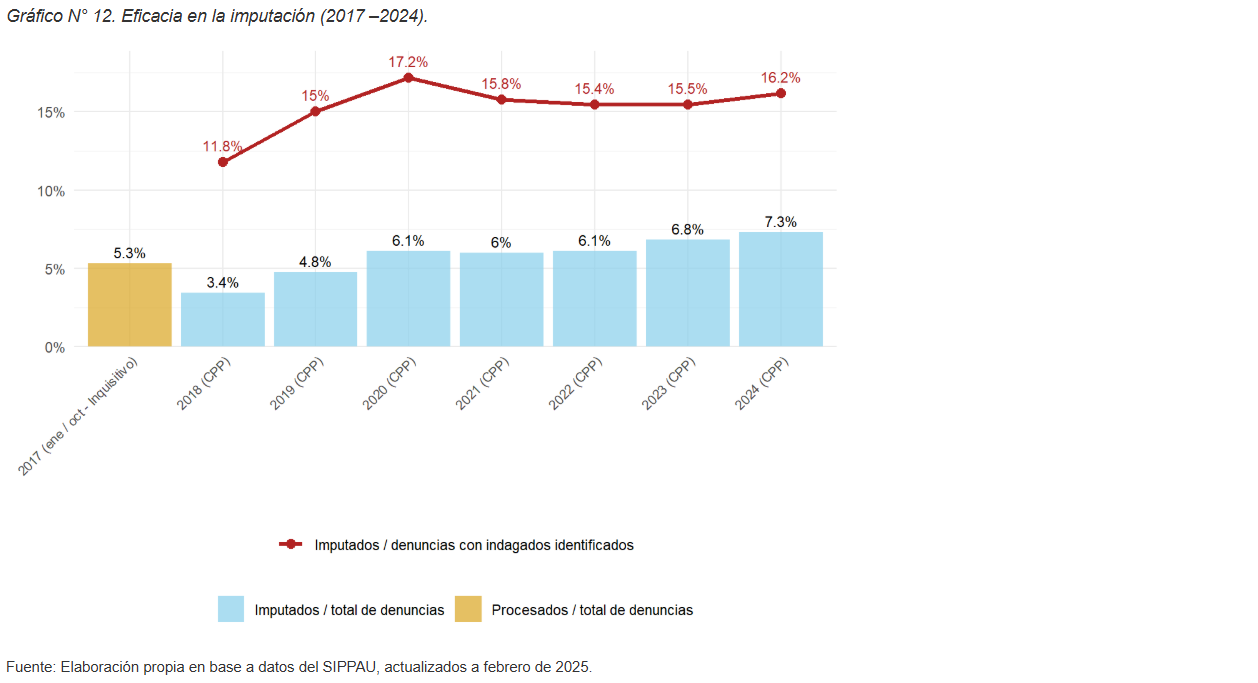

Por lo que, para tener una perspectiva aproximada de lo que sucedía en el sistema anterior (previo a la reforma procesal) y aunque los indicadores no son exactamente comparables, el gráfico Nº 12 incluye los procesamientos obtenidos en el marco del código inquisitivo en entre enero y octubre de 2017 y las denuncias formalizadas en el actual CPP, como porcentaje del total de denuncias registradas.

De este modo, el porcentaje de denuncias para las que se logró al menos un imputado sobre el total de denuncias comenzó con niveles inferiores a los del inquisitivo pero se recuperó, identificandose una tendencia creciente. De esta forma, se pasó de 3,4% en el año 2018 a 7,3 en el año 2024. A su vez, cuando se considera solamente el subconjunto de denuncias con indagado identificado, la eficacia pasa de 11,8% en el año 2018 al 16,2% en el 2024.

VI. Eficiencia del sistema penal.

La eficiencia del sistema penal nos permite medir cuánto tiempo insume resolver un conflicto penal. Para ello, se toma en consideración los tiempos en la resolución de los conflictos en el sistema anterior y mediante las diferentes vías que establece el Código del Proceso Penal (CPP). Específicamente, se analiza el tiempo transcurrido entre la fecha de la primera audiencia de formalización y la fecha de conclusión.

La rapidez con que se alcanza el resultado final de las investigaciones es una dimensión clave de la calidad de la solución que se les da a las víctimas y a los responsables de los delitos. A su vez, procesos penales más breves también significan menores costos en la administración de justicia y permite investigar mayor cantidad de casos. Por todo ello, vale la pena observar la duración promedio de los procesos judiciales.

Para las causas penales investigadas en el marco del sistema inquisitivo y concluidas durante 2017, el Poder Judicial calculó que las mismas duraron en promedio, 570 días en los juzgados del interior del país y 402 días en los juzgados de Montevideo (Poder Judicial, 2018). En contraste, observando la duración de las causas investigadas por el CPP se hace evidente la celeridad que habilitan las vías abreviadas así como el hecho de que la discusión entre las partes y el juez ocurra en audiencias orales y no mediante intercambios de escritos, como sucedía anteriormente. Esto demuestra que la oralidad del proceso penal y principalmente el mecanismo del proceso abreviado permite que las personas sean condenadas muy poco tiempo después de la formalización.

VII. Efectos en el sistema carcelario.

Finalmente, resta repasar como se ha hecho en anteriores informes, los efectos del CPP sobre el sistema carcelario.

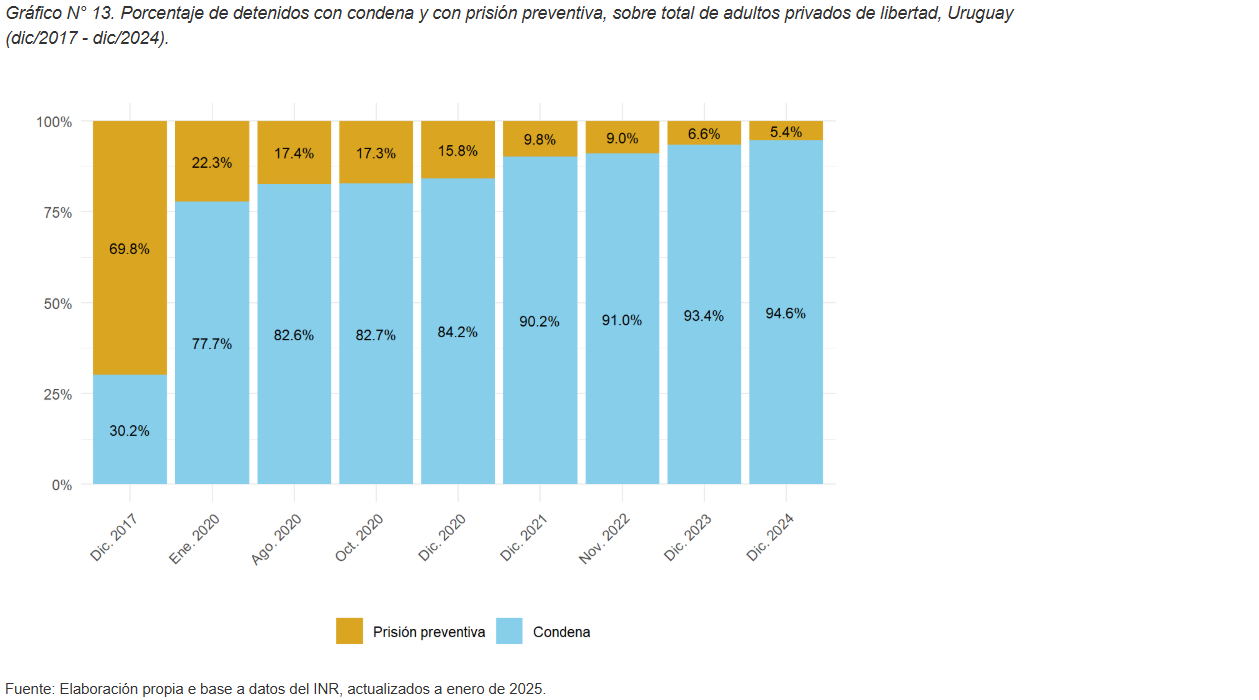

VII.1 Evolución de personas con condena.

Como hemos mencionado, uno de los objetivos centrales del CPP fue reducir la cantidad de personas privadas de libertad sin condena y el largo tiempo en que se mantenía dicha situación, contraria al principio de presunción de inocencia. En el sistema anterior, la gran mayoría de los imputados eran procesados con prisión preventiva y dada la extensión de los procesos judiciales escritos, permanecía sin condena durante largos períodos. En consecuencia, en diciembre de 2017 el 69,8% de los adultos privados de libertad permanecían sin condena. En ese momento Uruguay se encontraba entre los países con peor situación en esta dimensión y penúltimo a nivel de América del Sur (Prison Studies, 2020).

Gracias a las audiencias orales y en particular, al instrumento del Proceso Abreviado, el CPP permitió una reversión impactante de esa tendencia histórica sorprendentemente rápida. En setiembre de 2018, luego de once meses de aplicación del CPP, la cantidad de adultos penados superó por primera vez la de personas sin condena en las cárceles uruguayas. En 2019, las proporciones se invirtieron, con menos de uno de cada tres privados de libertad sin condena. Situación que avanza año a año. A fines del 2024, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informa que el porcentaje de adultos privados de libertad con condena es el 94.6% y sin condena el 5.4%. De esta manera, Uruguay se coloca, según los datos más recientes disponibles, como el mejor país de América del Sur (Prison Studies, 2025).

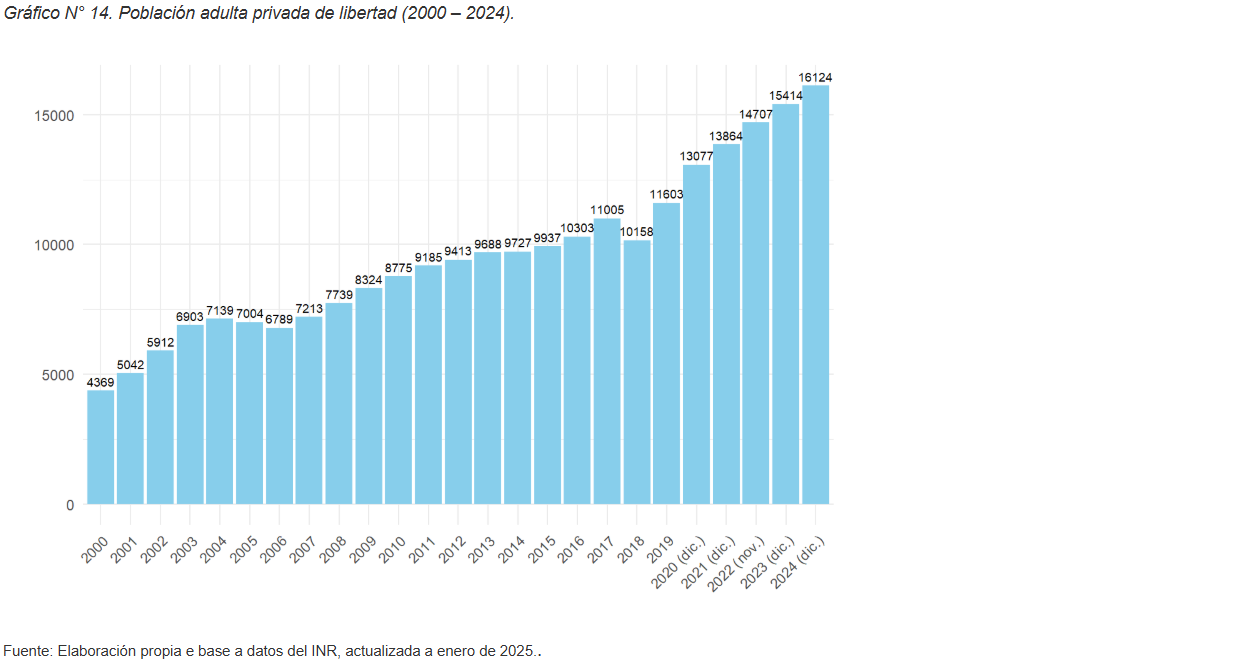

VII.2 Evolución de la cantidad de adultos privados de libertad.

Según datos del Instituto Nacional de Rehabilitación, la población privada de libertad en el año 2000 rondaba los 4.400 adultos. Sin embargo, ya en el 2004 la cifra trepó a los 7.139, lo que significó un incremento del 73%. Luego, el crecimiento de la población carcelaria solo se vio interrumpida en dos ocasiones. En los años 2005 y 2006, como resultado de la aplicación de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario y entre mayo de 2017 y junio de 2018. Sin embargo, a partir de julio de 2018 se volvió a la senda de crecimiento, identificándose 16.124 adultos privados de libertad a diciembre de 2024.

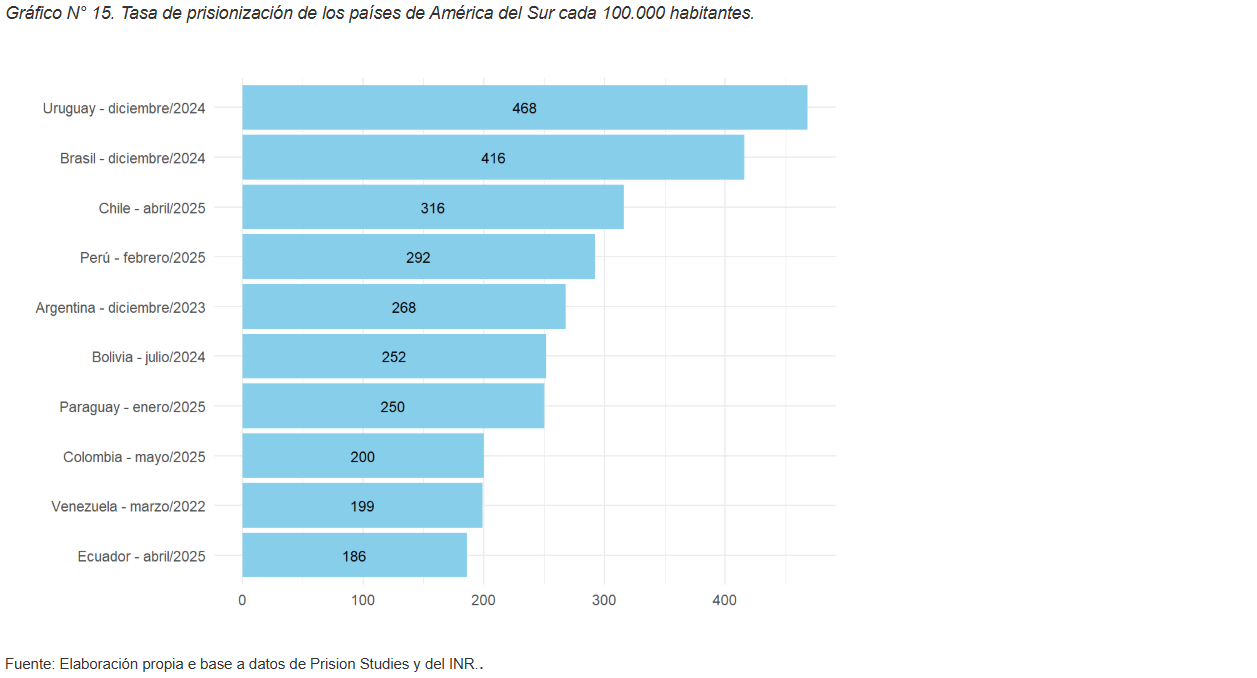

En consecuencia, las cifras de encarcelados coloca a Uruguay con una de las tasas de prisionización muy altas en el contexto mundial. A diciembre de 2024, Uruguay tiene 468 adultos privados de libertad cada 100.000 habitantes, por lo que se ubica en el puesto 11 de una lista de 224 países del Mundo y primero en América del Sur, según los datos más recientes disponibles relevados por el Institute for Crime & Justice Policy Research de la Universidad de Londres y del Instituto Nacional de Rehabilitación.

VIII. Bibliografía.

- CCIG (2015). Sistema de Medición de la Impunidad en Guatemala. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – Organización de las Naciones Unidas. Ciudad de Guatemala.

- Centro de Información Oficial - IMPO (2022). Ley N° 20.075. Disponible en https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20075-2022

- Departamento de Estadísticas del Poder Judicial (2018). Estudio sobre procesos concluidos en los Juzgados Letrados con competencia en materia Penal. Disponible en http://www.poderjudicial.gub.uy/penal.html.

- Duce, M.(2010). Diez años de reforma procesal en Chile: Apuntes sobre su desarrollo, logros y desafíos. Disponible en https://cejamericas.org/wp-content/uploads/2020/09/MAURICIO-DUCE_10yeardeRPPenChile.pdf.

- Fiscalia General de la Nación (2025). Visualizador de Datos sobre Imputaciones y Condenas a Personas. Disponible en https://visualizador.gobiernoabierto.gub.uy/visualizador/api/repos/%3Apublic%3Aorganismos%3Afisca-lia%3ADatos_fiscalia.wcdf/generatedContent.

- Fiscalía General de la Nación (2017). Instrucción General N° 4. Disponible en https://www.gub.uy/fiscalia-general-nacion/politicas-y-gestion/instruccion-n-4-sobre-priorizacion-delitos

- Instituto Nacional de estadísticas (2024). Informe sobre percepción de seguridad y victimización. Capítulo de victimización - Encuesta Continua de Hogares. Segundo semestre 2024. Disponible en https://www5.ine.gub.uy/documents/Demograf%C3%ADayEESS/HTML/ECH/Vitimizacion/2024/Victimiza-cion%202sem%202024.html

- Ministerio Público de Chile (2025). Boletín Estadístico. Boletín 1° Semestre- Enero Junio 2025. Disponible en https://www.fiscaliadechile.cl/persecucion-penal/estadisticas

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2012). Portal de Transparencia Presupuestaria. Disponible en https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/planificaci%C3%B3n-de-gobierno/seguridad-p%C3%BAblica/gesti%C3%B3n-de-la-privaci%C3%B3n-de-libertad

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Ministerio de Desarrollo Social (2017). Reporte Uruguay 2017.

- Presidencia de la República / Ministerio del Interior (2025). Plan Nacional de Seguridad Pública (2025 - 2035). Diagnóstico general de la criminalidad y la violencia en Uruguay. Disponible en https://www.gub.uy/plan-nacional-de-seguridad-publica/documentos/resumen-del-diagnostico-general-de-la-criminalidad-y

- Prision Studies.org (2025). Highest to Lowest Prison Population Rate. Disponible en: https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All

- Vigna, A.(2013). ¿Cuán universal es la curva de edad del delito? Reflexiones a partir de las diferencias de género y del tipo de ofensa.

- Un número menor eran recibidas directamente en sedes del Poder Judicial y algunas en sedes de la Prefectura Nacional Naval. Todos estos registros se mantenían en soporte papel.↩︎

- Es bueno aclarar que una persona puede ser imputada por más de un delito en una misma audiencia, para este análisis se selecciona el delito más grave imputado. Para determinar el orden de gravedad de los delitos se construye un ranking en base a tres grandes criterios: el bien tutelado, el guarismo de la pena y la política de priorización de delitos de FGN. Esta construcción se realiza solo a los efectos de poder realizar un análisis estadístico de la información.↩︎