La vulnerabilidad del territorio: un ensayo para su ponderación (*)

Aquí se propone una metodología de evaluación que tiene el propósito de reconocer los puntos calientes (hotspots), las áreas donde las actividades territoriales pueden representar fuentes potenciales de contaminación para los recursos hídricos de la cuenca.

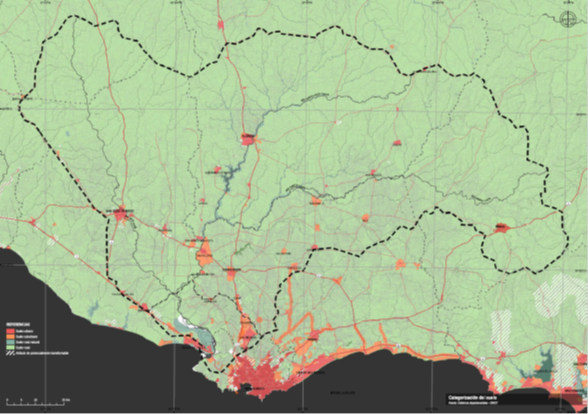

La Cuenca del río Santa Lucía (CRSL) es un territorio predominantemente rural (representado en verde en el mapa) donde aparecen algunas ciudades de importancia (manchas rojas en el mapa) acompañadas de suelos destinados a usos suburbanos. Los principales usos del suelo rural están relacionados con la actividad agropecuaria - casi un 50% son áreas cultivadas (cultivos de secano, regados, frutales), un 5 % de forestación y un 45 % de áreas naturales que incluye aguas superficiales, áreas inundables, pastizales y montes nativos. Los diferentes usos del suelo van a determinar patrones del ciclo hidrológico - balances entre infiltración, escorrentía y pérdida de humedad en función de la alteración de la cobertura vegetal o impermeabilización del suelo en el caso de las ciudades. Los usos del suelo y las alteraciones del ciclo hidrológico van a provocar diferentes efectos sobre la calidad y disponibilidad del recurso hídrico.

Esta cuenca tiene una importancia fundamental como fuente de agua potable. Según el inventario de recursos hídricos (Dinagua, 2014) un 99.87% del agua es provenientes de fuentes superficiales, de las cuales el 79% es para el consumo humano. Desde el río Santa Lucía se abastece la región metropolitana que cuenta con una población de 1.760.000 habitantes. Los otros usos superficiales representan: riego (13%), uso industrial (2%) y otros (6%).

También conforma una importante reserva de biodiversidad y componentes ambientales de prioridad para la conservación. Posee ecosistemas relevantes para el mantenimiento de servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar humano y el sustento de la vida en todas sus formas, como refugio de fauna y flora, mantenimiento de la biodiversidad, regulación de microclimas, provisión de agua, fibras, medicinas, y alimentos. En febrero de 2015 ingresó al SNAP, por decreto del Poder Ejecutivo, el área protegida con recursos manejados “Humedales del Río Santa Lucía”, que involucra a partes de los territorios de los departamentos de Canelones, Montevideo y San José y territorios insulares y marítimos.

Este territorio es bisagra entre el área metropolitana de Montevideo y el resto del país, lo cual motivó la instalación de una variedad de empresas industriales, comerciales, logísticas y de servicios. De ahí la importancia estratégica de los ejes viales ruta 5 y ruta 1. En general, la actividad de estos sectores se vincula funcionalmente con todo el país y, en particular, con los principales equipamientos comerciales: puerto, aeropuerto, mercados.

Por su importancia en cuanto a los aspectos ambientales y socioeconómicos, se considera de vital importancia la planificación territorial y la gestión integral de la cuenca del río Santa Lucía.

La evaluación que se propone a continuación permite reconocer los puntos calientes (hotspots) - como áreas donde las actividades territoriales pueden representar fuentes potenciales de contaminación a los recursos hídricos en la cuenca del río Santa Lucía.

Levantamiento de información

Existe información elaborada por diferentes instituciones a escala nacional, profundizando en la materia que le compete. Así, el MGAP ha desarrollado estudios de suelos, índices CONEAT, erosión, el censo agropecuario; el INE es el encargado del censo de población, realizándolo desde 1908; el MIEM genera las cartas geológicas; el Mvotma – biodiversidad, áreas protegidas, cuencas hidrográficas, hábitat social, etc.

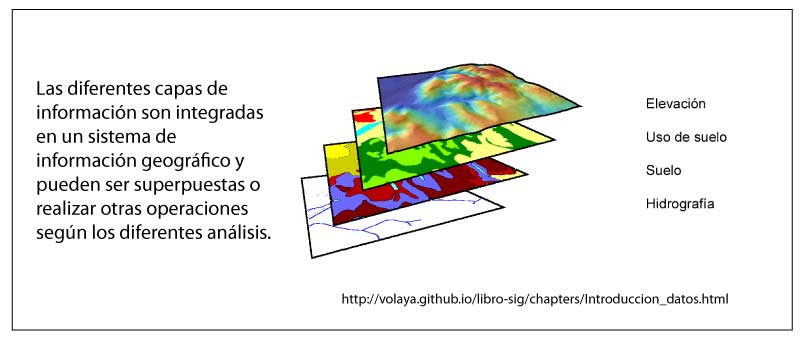

Las bases de datos son accesibles y es posible bajarlas en formato shapefile lo que permite trabajarlas en los sistemas de información geográfico.

La Dinot a través de su Sistema de Información Territorial (SIT - Dinot) disponibiliza un importante acervo de información que posibilita el análisis territorial.

Etapa de análisis

A partir de la información temática disponible, es posible realizar diferentes análisis según los objetivos planteados.

En el caso de querer conocer la afectación de la calidad de agua según las condicionantes territoriales. ¿Qué variables considerar?

- Composición y estado del suelo: tipo de suelo (suelos desnudos o con texturas predominantemente arenosas tienden a ser más susceptible a ser erosionado), nivel de materia orgánica (mayor o menor agregación del suelo).

- Usos del suelo: Nivel de cobertura vegetal, las informaciones de uso y cobertura del suelo son elementos básicos para la planificación de una cuenca hidrográfica, pues retractan las actividades económicas desarrolladas y que pueden significar presiones e impactos sobre los elementos naturales.

- Topografía – grado de las pendientes

- Conformación de la red hidrográfica

- Presencia/ausencia de monte ribereño 6. Otros hitos territoriales de importancia – ubicación de usinas, industrias, canteras, criadero de animales, vertederos, etc.

Procesamiento de datos

En este ejemplo se realizó un análisis para detectar el Factor Potencial de Contaminación Difusa en la cuenca del río Santa Lucía en base a un índice que consideró: los usos del suelo 1:100.000 desarrollado con la metodología LCCS (Land Cover Classification System - DINOT, FAO, 2015), la carta de erosión antrópica del suelo escala 1:40.000 (RENARE, División Suelos y Agua, MGAP, 2004), la distancia al agua, la presencia o ausencia de cobertura vegetal en los márgenes de los arroyos y la densidad de aves en encierro según el SICA (Sistema de Información del Censo Agropecuario, 2011 -DIEA, MGAP).

Áreas territoriales consideradas como Fuentes Potenciales de Contaminación Difusa (FaPCD)

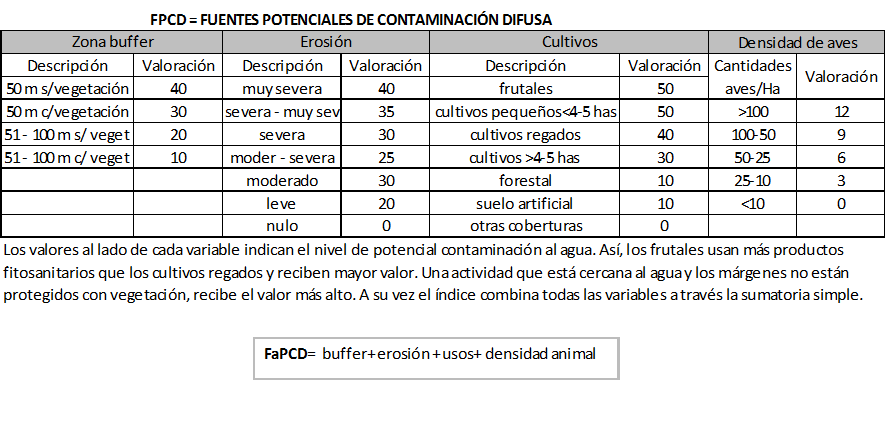

Cada variable analizada presenta diferentes categorías (p. ej. usos del suelo puede ser – frutales, forestal, etc.) y a cada una de ellas se les asignó un valor donde los más altos representan un mayor potencial de contaminación difusa (Tabla 1).

En el caso de los márgenes de los ríos, denominado “zona buffer”, se consideró dos distancias a los cursos de agua: desde la orilla hasta 50 metros y de 51 a 100 metros y si además existe vegetación ribereña o no. La zona desde la orilla de los ríos hacia los 50 metros y que no tiene cobertura vegetal recibe un valor de 40 a diferencia de que si tuviese vegetación, la misma actividad tendría un impacto menor y por eso recibe un valor más bajo.

El valor que tomó cada variable fue discutido por un equipo multidisciplinar. Ese fue un proceso iterativo, donde se probaba la ponderación con ligeras variaciones sin que eso cambiara el resultado final (mapa 1). Luego de ponderado los valores de cada categoría de las variables consideradas, se generó el índice (o factor) potencial de contaminación difusa por la sumatoria simple de esos valores para cada porción territorial analizada.

FaPCD = buffer + erosión + usos + densidad animal

La Tabla 1 resume las 4 variables consideradas para el cálculo del índice potencial de contaminación difusa.

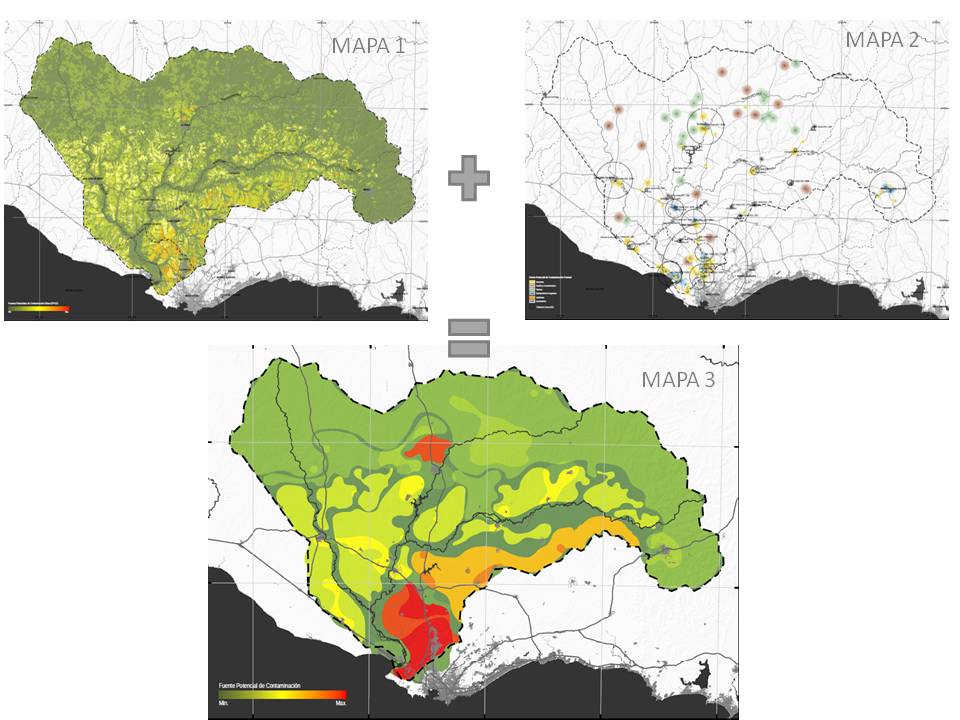

En el MAPA 1 de la Figura 3 se representan las zonas territoriales con diferentes potenciales para aportar contaminación difusa a la cuenca. El potencial está representado por una gama de colores que va del rojo al verde, donde el rojo representa el

mayor potencial y el verde, el menor potencial. Este resultado combina el impacto de los usos del suelo y la vulnerabilidad territorial a través de la consideración de la susceptibilidad a la erosión y a la presencia o no de vegetación ribereña.

Fuentes Potenciales de Contaminación Puntual

Por otro lado se identificaron diversas actividades puntuales desarrolladas en la cuenca. Se representó cada actividad con un circulo sobre el mapa, dándoles una magnitud que tiene que ver con el mayor o menor impacto de la actividad sobre el territorio (MAPA 2 en la figura).

Mapa síntesis

Finalmente los mapas 1 y 2 fueron superpuestos y se generó un mapa síntesis (MAPA 3) donde se valora áreas del territorio que son tanto por sus características naturales cuanto por las actividades antrópicas, más factibles de ocasionar contaminación a los recursos hídricos superficiales. Se denomina como áreas potenciales de contaminación considerando que la situación puede ser mitigada a través de medidas como control de efluentes, tecnologías limpias y buenas prácticas agrícolas.

Las áreas susceptibles a una erosión severa, combinado a la cercanía del agua y la ausencia de vegetación en los márgenes, son áreas de mayor vulnerabilidad ambiental.

Este análisis combina: por un lado, los factores intrínsecos de la cuenca, que están relacionados a sus características físicas (por ejemplo, tipo de suelo y pendientes, ambas variables integradas en la capa de erosión); por otro, los usos actuales del suelo, lo cual lleva intrínseca la dimensión económica.

Este estudio puede tornarse más preciso en la medida en que se incorporan otras variables como: los atributos propios de la cuenca (la forma de la cuenca, densidad de la red de drenaje, entre otros) y fundamentalmente conocer el comportamiento hidráulico de la cuenca para considerar particularidades del ciclo hidrológico (mayor o menor caudal, recarga de acuíferos, vías de alimentación de los ríos, régimen de lluvias, etc.) y como éstos se relacionan con áreas con diferentes grados de vulnerabilidad ambiental.

Es necesario integrar además datos sobre biodiversidad, ecosistemas relevantes, áreas proveedoras de servicios ecosistémicos. Esos factores pueden representar potencialidades para afrontar mejor las presiones ejercidas sobre el medio.

Finalmente, una vez recopilados e integrados los datos que refieren al carácter físico del medio, debe cruzarse con información sociodemográfica para entender la afectación sobre la población y considerar además su capacidad para afrontar situaciones adversas. Una vez conocido el panorama del territorio en estudio, el paso siguiente es la negociación entre los diferentes actores y arreglos institucionales para lograr los objetivos de la planificación.

*Biol. Luciana Mello de Carvalho. División Cooperación Departamental y Local