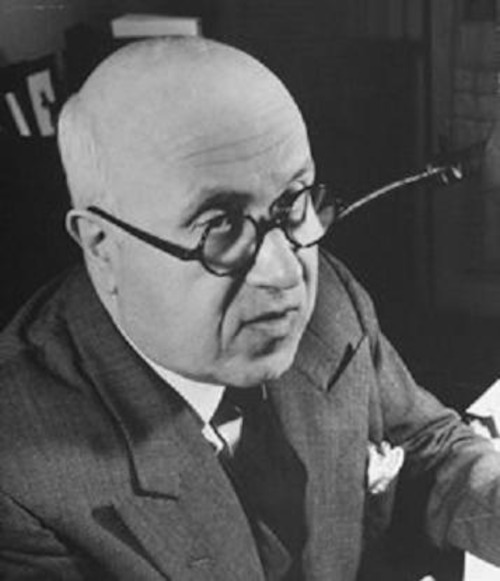

Emilio Frugoni

Emilio Frugoni

(Discurso de Ingreso a la Academia)

No puedo menos que agregar conmovido, las generosas palabras con que el eminente historiador don Ariosto González, digno Presidente de esta docta corporación, me ha abierto las puertas del grave compromiso que me toca abordar, me siento abrumado por su benevolencia y por el nivel en que ha colocado literariamente este acto con su magnífico discurso, que acabamos de escuchar, en que el literato ha coronado las almenas del historiador con un lujo de fantasía en que la verdad histórica, por lo que a mí se refiere, deja demasiado libre el paso a la imaginación creadora de la discutible verdad literaria.

El tema social político en el sentido aristotélico, no puede ser asunto frecuente en una Academia de Letras. Ni se le ha de traer a ella con ánimo polémico de banderías absolutamente reñido con la índole de su misión e inclimatable en el ambiente de las serenas disquisiciones del espíritu literario, más o menos filosófico, que corresponde a sus sesiones.

Cabe, en cambio, aludirlo como ineludible fondo histórico, digámoslo así, cuando las circunstancias impusieron a quienes nos vemos en el arduo trance de hablar aunque sea someramente de sí, una permanente vinculación o por lo menos, una simultaneidad de sus inquietudes literarias con las de orden civil.

No puedo, pues, eximirme de traer conmigo también aquí, el eco de las preocupaciones colectivas que hoy se instalan en el ánimo de todo ser pensante capaz de captar con su sentido de responsabilidad alguna porción, siquiera sea algunas palabras del dictado histórico de los acontecimientos mundiales.

Atravesamos horas que nos obligan a ponernos serios, fundamentalmente serios, y digo serios más que angustiados porque la angustia por sí sola no es fuerza de orientación sino de inhibición y hasta de paralización torturante.

Las sombras que se acumulan en los horizontes de la historia que vivimos, son llamamientos imperiosos, apelaciones urgentes a nuestra sensatez. Y exhortaciones a que no las desafiemos desdeñándolas con el torpe desafío cotidiano de la frivolidad.

El mundo, especialmente occidental, al que estamos directamente vinculados y de cuyos destinos somos en algún grado responsables cuantos nacimos en estas tierras de América o en ellas labramos nuestro propio destino singular, está enfermo de miseria en campos y ciudades y de frivolidad en las urbes, donde también la miseria sienta sus reales en contraste con la inmersa riqueza generalmente mal empleada.

Este problema del sentido moral en las costumbres de nuestro hemisferio debe preocuparnos a todos en el ámbito de nuestra suerte personal y de nuestra existencia colectiva, y no pueden, por cierto, esquivarlo quienes ocupan en la sociedad sitios de dirección o de consejo y docencia para la conducta general.

Desde que la competencia entre los hemisferios se ha exacerbado hasta convertirse en rivalidad implacable a mano armada, ceguera suicida puede no advertir que en el Occidente existen (sin que falten asimismo en algún grado con el otro) incontrolados elementos de descomposición que afectan los resortes mismos del espíritu y del carácter, decisivos en y para la capacidad de vivencia y de sobrevivencia de una nación o de un mundo y de su resistencia contra cualquier clase de adversarios.

Suprimir esos elementos parece ser sólo tarea para las autoridades policiales y para el legislador que previamente dicta en regímenes que no son de fuerza. No es, por cierto, en el seno de esta docta corporación y del ilustrado público que nos escucha.

Antes de referirme a qué manos entiendo que ha de encomendarse esa tarea decisiva y delicada, deseo extenderme, para mejor comprobar los peligros estratégicos de la inferioridad que señalo, en las diferencias que pude apreciar con mi personal observación entre las dosis de frivolidad que inficionan los hábitos occidentales de los países civilizados y las que se pueden advertir, como excepción, en los de la metrópoli del mundo soviético.

Las diferencias fueron señaladas por mí en el libro en que dejé constancia de mis impresiones recogidas durante una permanencia de dos años y medio en la URSS.

En “La Esfinge Roja” dedico algunos capítulos a reseñar y comentar la suerte de las artes plásticas, de la arquitectura, del teatro, de la música y de las letras, así como del pensador y el escritor en general. Y en ellos pongo de relieve algunos aspectos realmente significativos desde el punto de vista de aquella mi preocupación de ahora. Séame perdonado recurrir a citas de mí mismo extraídas de ese libro.

En el capítulo al teatro que es en aquel país, acaso más que en ningún otro, la permanente y más concurrida fiesta nacional del espíritu, por obra sobre todo de las características de la organización general de las actividades personales de sus habitantes de las urbes, yo decía, bajo el epígrafe: “Rasgos morales”, lo siguiente: “Llama la atención la pudibundez, dicho sea de paso, que rige en los teatros soviéticos. No se cultiva en ellos la exhibición al desnudo de las formas femeninas. Y es raro el ballet en que las bailarinas no calzan mallas. En el teatro Stalinislavski, donde se daban ballets como Scherazade, el único ballet de Moscú en que las bailarinas mostraban un poco el esplendor de sus muslos bajo la transparencia no del todo reveladora de sus calzones árabes, triunfaba también el ballet Lola, a base de música española de varios famosos compositores hispanos. Y en uno y en otro, pese al realismo de su acción y a la audacia sensual correspondiente a sus escenas culminantes, se excluía el desnudo”.

“Y cuando escalaba el escenario “La bella Helena” de Offenbach, las griegas más ligeras de ropas – escribía yo – se recatan con la infaltable malla y hasta en la escena donde Helena posa ante el escultor, la hermosa actriz que la encarna sólo brinda al espectador un relámpago de su blanco torso sin que la mirada curiosa logre alcanzar el punto en que la escultórica espalda comienza a declinar su honesto nombre”.

Tengo para mí, anoto yo en ese libro, que eso constituye acaso un exceso de mojigatería; pero no debe desconocerse cuán plausible es la tendencia a huir de las fáciles sugestiones de la sensualidad y no caer en la vulgar torpeza del género sicalíptico.

“Lo más recomendable, precisamente, en toda la organización teatral de la URSS es que no se dan en ella los equivalentes de esos espectáculos de grosera salacidad que son frecuentes en salas concurridísimas de todas las grandes ciudades de Europa y de América. El teatro más inferior de Moscú, el más alejado de las formas auténticas del arte, el más primario y vulgar no es nunca sucio ni malsano. Podrá ser populachero, chocarrero, burdo, basto y excesivamente ingenuo, pero nunca dará cabida a las alusiones pornográficas, al dicho procaz, al chiste impúdico”.

“Se juzga, por otra parte, propio del gusto decadente de una sociedad cultora de parásitos, el arte que se detiene con delectación en los recursos que hablan más a la sensualidad que al espíritu”.

Y volviendo a Scherazade, yo pude asimismo comprobar cómo se afirma en Moscú la preocupación eximia por entregar con atenuaciones estilizadas el tono del voluptuoso y ardiente desarrollo entre las audacias de la acción del ballet, que arroba los sentidos en la veladura exquisita de una estilización inefable, mientras la versión de Estocolmo sorprendía por la fuerza del color, la riqueza policroma del numeroso personal movilizado y el crudo realismo de las escenas de bacanal y desenfreno…

“En Moscú triunfaba un orientalismo espiritualizado y dulcemente capitoso. En Estocolmo, donde presencié el mismo ballet en un ejecución por el cuerpo de baile del teatro de la Ópera, el sensualismo oriental derivaba hacia un febril y tumultuoso desborde de los apetitos de la carne”.

Corresponde, eso sí, manifestar que esas libertades sensualistas de su teatro y de su cine no impiden que Suecia sea un jardín sumamente adelantado, donde no hay mendigos (en Rusia sí, muchos) ni casi analfabetos, y cuyo pueblo se caracteriza por su probidad en el trato de las personas entre sí. El forastero de paso lo advierte en el comercio al por menor, cuya honradez para con el cliente es proverbial.

No faltan los delincuentes; los infantos juveniles llegaron a ser últimamente un temible flagelo en Estocolmo como en toda ciudad populosa. Y en Rusia, donde la guerra arrasó 90 ciudades de su enorme territorio, los menores vagos sin familia constituyeron uno de los más arduos problemas, y las autoridades adoptaron las más expeditivas medidas policiales.

Como en todo país frío, el alcoholismo ejerce allí sus desastrosos efectos, pese a las medidas precaucionales y restrictivas del consumo. Pero en Rusia ocurre otro tanto. Como en el consumo de vodka es una fuente de recursos fiscales, existe en las ciudades tabernas en que el público se aglomera para beber de pie, como asimismo suele celebrarse oficialmente las fiestas nacionales disminuyendo el precio de la popular bebida.

Pero poco antes de venirme aparecieron en las calles centrales de la urbe confortables casa de bebidas en las que sólo se expendía vino, cuya producción en las regiones más aptas se ha tratado de desarrollar.

Este es un recurso más difícil de adoptar por motivos geográficos, en Suecia, eso sí, se han generalizado y perfeccionado los tratamientos científicos para curar su vicio a los alcoholistas en los hospitales modelos al alcance de todos cuantos los necesiten.

Volviendo a la fase plausible de las distracciones servidas al pueblo por el Estado en Rusia señalo como índice corroborador de la tendencia a reunir a las multitudes en distracciones ajenas al cultivo y explotación de la frivolidad, la existencia de grandes y numerosas salas de conciertos.

No puedo menos de insistir en las transcripciones de mí mismo:

“El concierto es, en Moscú, un culminante exponente del grado de cultura musical a que se ha llegado tanto en lo que se refiere a la capacidad de ejecución de los intérpretes (entre los cuales abundan los primeros premios obtenidos en cursos internacionales) como la fecundidad creadora de los compositores y la respectiva preparación de los auditorios.

Un ciclo Beethiveniano en que se ejecutaron todas las sinfonías del autor de “Fidelio”; algunos conciertos con solos de violín o piano; fragmentos de “Egmont” con canto y hasta recitación a cargo del famoso actor Kochalow, con la orquesta del Conservatorio Nacional conducida casi cada noche por un director distinto, fue un acontecimiento de tantos en la temporada de 1945, que se reprodujo con nuevo brillo en la de 1946 y se reproduciría en las sucesivas”.

En uno de esos conciertos, como me sobrase una localidad, tuve el gusto de cedérsela a una muchacha de las que se aglomeraban en el atrio y en el vestíbulo del Conservatorio tratando de adquirir entradas con asiento, que ya se habían agotado en la boletería.

Pude entablar con esa compañera improvisada una trabajosa conversación empleando el reducido léxico de que disponía. Era una sencilla muchacha de no más de dieciocho años, poco agraciada, pulcra pero modestamente vestida, que trabajaba en una fábrica.

¡Qué feliz se sentía de poder escuchar ese concierto!

Sorteo páginas de mi relato para llegar al punto en que dice: Así como en las escuelas elementales se enseña obligatoriamente el dibujo, también se despliega una sistemática educación musical por parte del Estado. Desde los bancos de la escuela primaria, y antes aún, desde los jardines de infantes, se enseñan cantos y danzas a los pequeñuelos. En los parques públicos hay siempre maestras que enseñan a los chicuelos danzas y cantos, como también se ve en los parques eslavos, en Suecia, Dinamarca, Noruega, el ciudadano soviético comienza a recibir desde la infancia una preparación para gustar de la música y aprender el pentagrama.

Aprende a cantar en coro desde sus primeros años y ejercita esa aptitud en múltiples ocasiones durante gran parte de su vida. Aprende solfeo en la escuela desde el tercer año. Si se le descubren aptitudes y tiene vocación para ello, se le pone en camino de su completa preparación musical. Se le abren las puertas de los conservatorios y de las instituciones musicales de otra índole.

Por eso se ve en los conciertos sinfónicos de música pura un auditorio en el que abundan los adolescentes. Y el fervor con que se aplauden las buenas interpretaciones demuestra que esa masa de concurrentes a los seis o siete conciertos, algunos espléndidos, que se celebran de las matinées de los días feriados y también de noche, en días de la semana, se siente vinculada en fervor al latido espiritual de tan selecto genero de arte.

Además de las grandes salas citadas – la del Conservatorio, la del Club Universitario, da la la Sala de las Columnas, la Sala Tchaikoski (sin duda la mejor) – pueden recordarse en Moscú una segunda sala del Conservatorio, la del Museo Politécnico, la de la Casa de los Autores y algunos más.

Sobre esa base y esa atmósfera, la música de conciertos se incorpora a la vida espiritual y sensorial de las multitudes.

Pero no habría yo de besarme solamente en los ejemplos del teatro y de las salas de conciertos. También la narración, la novela y el cuento, excluyen la explotación del erotismo exacerbado con las derivaciones y el mórbido interés de las atrevidas situaciones y escenas utilizadas para fines de lucro, es decir como factores de un éxito de librería o de taquilla de difusión o popularidad ajenas a todo valor de otra índole.

Y aún mejor que en el campo de la literatura y de las artes en general, en el de la enseñanza, en las escuelas y universidades, en el ambiente profesoral y estudiantil – almácigo de toda real población intelectual de la nación – se observa la desemejanza de sus costumbres con las nuestras. No en cuanto a la enseñanza que allí se imparte y a los elementos con que se cuenta para compartirla, sino con respecto al problema a que me vengo refiriendo.

Tomo casi al azar un pasaje de ese capítulo de las escuelas y universidades. Trato en él de las universidades de la capital: la nueva y la Segunda de Mujeres (en la que se puede visitar en renombrado Museo Darwiniano).

En los primeros días de nuestra instalación tuve ocasión de conversar en un parque con dos jovencitas hermanas, una de las cuales estudiaba para bibliotecaria y la otra para médica. Compartimos un banco del parque del Teatro “Opereta”, que tiene allí su sede de verano. Sus padres eran obreros. Mientras la madre se ganaba la vida en un taller de Moscú, el padre trabajaba en una fábrica en cierta localidad cercana. Las dos chicas vivían en una pieza con otras estudiantes arreglándoselas como podían con los rubros que les pasaba el padre. La madre, con la cual vivía una hermana menor, les ayudaba lavándoles y remendándoles las modestísimas ropas. Así completaban el magro estipendio de sus bocas. Nos hablaban de cómo se esforzaban todas las alumnas por cumplir con la escuela y no perder el tiempo. Los profesores ayudaban a los rezagados dándoles clases complementarias y repeticiones aclaratorias para ponerlas al día. Nadie quería retrasarse. He ahí cómo se combate la tendencia a perder el tiempo que en alto grado solemos padecer los latinoamericanos. ¡Qué diferencia con lo que ocurre en nuestros liceos, dónde prima en todas las clases una mayoría de “repetidores” o sea rezagados! Al terminar la carrera, los alumnos deben ir a ocupar los puestos disponibles en las diversas regiones del país.

¿Cuál es en el cuadro de las condiciones generales de vida de la población urbana soviética la vida del estudiante de una de esas profesiones que nosotros llamamos liberales? Conozco el comentario de un profesor académico: “En todas partes los mejores años de vida de una profesión son los de estudiante. El estudiante lleva una vida alegre de juventud libre. Ser estudiante es envidiable aunque se pasen privaciones. (Yo pensaba en el personaje de “La Casa de Troya” que exagerando la holgazanería del estudiante sin estudiar, había resuelto seguir siéndolo sin recibirse nunca). Aquí es distinto, agregaba el profesor. Los planes de estudio son tremendos. Los cursos son nominalmente semestrales, pero prácticamente para cinco meses.

En tres años se hace un médico; pero en esos tres años debe estudiar todas las materias de la medicina, y además materialismo dialéctico y preparación militar. Cada tres meses a lo sumo tiene exámenes; debe asistir obligatoriamente a los cursos. A veces los exámenes se aplazan para que los estudiantes vayan a recoger la cosecha. Al terminar los exámenes del año deben ir a pasar un mes en el campo cortando leña, recogiendo la cosecha o trabajando en los caminos. Después las vacaciones, si queda tiempo. Perciben como becados 200 rublos trabajando en el establecimiento que se les indique. Si no son becados, y aun siéndolo, deben trabajar para costearse los estudios si sus parientes no les pasan una pensión. Por eso el estudiante es un joven sin alegría. Sólo se alegra, como el pueblo todo, con el alcohol”.

Era, sin duda, un amargado, que resollaba por resentimientos, pues por toda parte yo he visto al pueblo ruso, en numerosas ocasiones, divertirse y alegrarse al margen de la copa de vodka o bien lejos de la misma. En los teatros, en los parques, en las playas durante el verano y en los parques también, pero en éstos sobre todo en invierno, esquiando en aglomeraciones multitudinarias. Y aún llenando los kioskos donde existen salas de ajedrez, que no faltan en ninguno de los grandes parques. Y ésta, fuera de toda duda, es una distracción antialcohólica y eminentemente intelectual. El Estado la fomenta con la instalación de tales salas llenas de pequeñas mesitas apropiadas en lugar de las mesas y mostradores de los cafés y bares en que el alcohol circula a torrentes en otros sitios de allá como de aquí.

No hace falta más para que arribemos a la convicción de que mientras en los países de lo que llamamos, como José Martí, “Nuestra América”, sobran factores de disolución del carácter, de falsa noción de las exigencias de la vida, de desviaciones del espíritu hacia lo que el cine “uno de los más formidables elementos morbosos complicados en esa obra deletérea y moralmente demoledora, denomina “la dolce vita”, en aquellas regiones prima una tendencia a disciplinar la inclinación de las mentes y de los sentimientos hacia la austeridad”.

Esta no disuelve el carácter sino que siendo por lo general una esforzada tensión del mismo, lo retempla para la lucha por la vida y la competencia con los otros pueblos en un mundo donde las actitudes de permanente e ilimitada contienda tienen su asiento y raíz en las bases mismas de las estructuras sociales y de los más graves problemas de la convivencia humana.

¿Cómo no ver, entonces, cuán grande es asimismo a ese respecto el papel de los sectores intelectuales y de las academias de ciencias y letras?

¿Cómo no detenernos, entre nosotros, los que aquí ocupamos un sitio que no puede, que no debe ser solamente de espectadores inmóviles del mundo que nos rodea y nos neguemos a enfrentar los males que en vez de ignorar deberían obsesionarnos hasta el punto de decidirnos a aportar nuestro enérgico concurso a la empresa de salvarnos?

En la medida de sus atribuciones y fines una institución como ésta a que todos o casi todos sus componentes (no nos olvidemos de que también la integran, por feliz excepción, señoras) cuando ya la madurez nos aparta de los que podríamos llamar campos de la acción directa, puede sin mezclarse en la brega de rivalidades políticas, sin tomar partido por ningún partido, contribuir a orientar el influjo de los más diversos factores de forja del espíritu público y del alma de nuestro pueblo, en el sentido de la seriedad esencial, de fondo.

Es decir que aquello que posee una tendencia invencible a no dejarse arrastrar por ninguna dosis o insinuación de los instintos disolventes de la médula del carácter moral, y en cambio dota al hombre de una capacidad interior para no rehuir el esfuerzo fecundo y resistir a la engañosa y trágica seducción de las sirtes de los placeres fáciles y de los “paraísos artificiales”. Estos abundan en el mundo de la frivolidad menuda tan indocta como atrayente para los que no saben ahuyentar por si solos con la fecunda reflexión o con el auxilio de la grata y provechosa compañía de sus mejores amigos, los libros, la sombra estéril de su propio aburrimiento.

No es una prédica de púlpito sagrado y menos ha de ser de tonos tan iracundos como los de un Savonarola. Es una planificación espontánea de distracciones populares cultas en que las multitudes alternen con elevados goces del espíritu la pasión por los juegos atléticos en boga, como el foot – ball, para que esa pasión no se vuelva desastrosamente frívola cuando no insensata como lo demuestra la historia de Bizancio (admonitor precedente antiguo).

Si queremos no ser solamente una reunión amable aunque por diversos conceptos beneméritos de figuras académicas, tratemos de influir con nuestro pueblo y, más precisamente, de nuestras masas, tan a merced aquí como en todo el mundo civilizado, de las propagandas periodísticas gráficas o radiales.

Influyamos de algún modo en favor de esa planificación en gran escala, capaz de actuar eficazmente sobre los hábitos de las nuevas generaciones, si las viejas son incurables.

Algo hay que hacer; y ese quehacer nos toca a nosotros promoverlo y orientarlo para abrir nuevos horizontes a las aficiones de nuestra gente. Debemos llegar hasta ella de algún modo para curarla de sus beocias inclinaciones hacia el juego muscular exclusivo y absorbente en detrimento de la extensión y penetración de la cultura mental. Que eso sí, por ahora no se ha agregado felizmente, al menos en forma oficial a los juegos de azar y deportes con “sport”, que atrofian en nuestro pueblo el sentido de la previsión y lo condenan a confiar más en los caprichos de la suerte que en la virtudes fecundas y ennoblecedoras del propio esfuerzo.

Nos tocará encararnos con costumbres de fortísima raigambre que van barriendo o han barrido ya del todo, a favor de los vientos del progreso material, en la vida de relación de nuestras multitudes y de cada uno de nosotros mismos, fuera y aún dentro de nuestro hogar, con los que pudieron haber sido puntos de apoyo y hasta del espíritu y la razón frente a la marea de disolución general en la frivolidad y la estulticia.

El tiempo y sus mudanzas han venido conspirando entre nosotros contra todo género de costumbres conciliables con la tendencia moral y espiritualmente propicia al cumplimiento de una evolución de los modos de vivir abierta hacia horizontes de seriedad fecunda y no de rivalidad estéril y funesta para el mejoramiento humano de nuestra colectividad nacional.

Durante los años de nuestra juventud, por ejemplo, (espero no se me juzgue adscripto al aforismo de que “todo tiempo pasado fue mejor”) hallábamos en sitios de reunión siempre tan importantes para la modelación de los hábitos populares, como son los cafés, una acogedora y hasta estimulante hospitalidad para las inquietudes de nuestra mente. Atraída por la solicitación de los problemas más acuciosos de la hora y de nuestro propio desarrollo personal, ella encontraba en esos sitios de fácil acceso, una especie de segundo hogar donde se le educaba para desarrollarse en beneficio de su cultura y espiritualidad.

Eran tiempos – eso sí - en que todavía nos llegaba de Europa el ejemplo de los cafés célebres que en las grandes ciudades – París, Roma, Madrid, Viena – eran teatro por el cual desfilaban a diario escenas trascendentes, páginas de la historia viva que se incorporarían a los libros que nosotros con avidez leíamos. O que el telégrafo nos hacía llegar sacudiendo nuestra sensibilidad juvenil.

Conocíamos el historial de esos famosos cafés o restaurantes que fueron centro de reunión de los feligreses de determinadas tendencias ideológicas, filosóficas, literarias o políticas.

En París, por ejemplo, el Flore adquirió, cuando la boga del existencialismo, una fama universal por haberse constituido en el apostadero cotidiano, casi la catedral laica de Sartre y sus adoradores. Pero antes la Rotonde se había incorporado a la memoria de las generaciones literarias de toda América Latina para sobrevivirle como sitio en que solía pasar parte de sus noches Ruben Darío.

Allí tenía su rueda de amigos, entre los cuales el uruguayo Eduardo de las Mulecas, oriundo de Mercedes, una extraña figura de escritor malogrado en plena juventud, de quien fui bastante amigo en Montevideo, donde él cultivaba también una estrecha vinculación con Horacio Quiroga desde los tiempos del “Consistorio del Gay Saber”, y a quien, al morir prematuramente en la Ciudad Luz, Darío consagró una de sus crónicas de “La Nación” de Buenos aires. Extraño y enigmático relato ocultista, cuya clave interpretativa sólo teníamos sus más íntimos amigos, crónica que Samuel Blixen reprodujo en “La Razón”, que entonces dirigía.

Por otra parte, en toda la historia política de la mitad del siglo XIX, se registra los nombres de esos establecimientos entre cuyas paredes se concentraba la efervescencia espiritual de las facciones o escuelas rivales entregadas con fervor a la tarea de influir en los destinos inmediatos del mundo.

En las épocas de intensa y tumultuosa controversia de ideas políticas y sociales que, por ejemplo, en las vísperas de la revolución del 48 caldeaba el ambiente espiritual de París, en que los nombres de Saint – simón, Fourier, Cabet, Constantin, Reynard, Leroux, Louis Blanc, Lamartine cuyas tendencias orientaron su acción en las periferias de la Segunda República, los cafés de París eran en cierto modo como sucursales de los centros en que los diversos partidos congregaban a sus militantes.

Había una militancia de café que traía a las mesas del mismo el brasero encendido de los entusiasmos y fervores de la lucha civil con sus rivalidades ideológicas. Y puede decirse que en circunstancias y momentos parecidos, los cafés de París como los de Madrid, derribaban gobiernos.

El tema de la vida y milagros de los cafés en las ciudades es de los más fértiles para dar idea de cómo se ha venido pronunciando cotidianamente el ánimo y la inteligencia de grandes sectores de la población mientras las respectivas naciones iban cumpliendo su destino histórico.

Un gran escritor español que todos aquí conocemos, Gómez de la Serna, ha escrito un libro en dos gruesos tomos, del cual yo he leído y saboreado el segundo, pues como advierte en una aclaración sub – título, es independiente del primero, pudiendo leerse sin contar con éste. Se titula “Sagrada Cripta de Pombo”. Es sin duda alguna un libro encantador. “Cada día me cercioro más – dice al comienzo – de que si hay alguna institución con independencia lo es el café. Seamos senadores vitalicios del Café”.

Las virtudes que le atribuye y los encantos que con deleite señala no logran hacernos olvidar que al margen de esas expansiones entre gente por lo menos relativamente culta, queda un vasto espacio donde las duras exigencias del vivir cotidiano alejan a la inmensa mayoría, de las distracciones del “ocio noble” de los griegos, pues hasta es ella inaccesible a toda suerte de expansiones del espíritu en actos de fina sociabilidad o de exposición o dilucidación más o menos dialéctica de ideas.

Desfilan por ese libro todos los escritores de la España de su tiempo – y no pocos de Francia – y de América Hispana. Y en fiestas tan originalmente humorísticas como un famoso banquete a “don nadie”, en el que se leyó una extensa e ingeniosa carata de don Miguel de Unamuno, que no pudo asistir esa vez.

El Fornos fue otro, acaso el más familiar a los lectores americanos de novelas españolas del siglo XIX y principios del XX, que gozaba de fama internacional. Pero tiempo es ya, sin duda, de que, para no perderlo en referencias apartadas de nuestros propios menesteres, hábitos y problemas, volvamos al tema enfocado a base de nuestras propias necesidades y costumbres.

Ya me he lamentado de que los cambios aportados por el progreso y el crecimiento demográfico entre nosotros hayan barrido con las características del café tradicional para sustituirlas con las del sajónico bar, y modernización de la clásica taberna latina. Estas del bar son incompatibles con aquella modalidad y función del viejo café donde se podía jugar no ya a las cartas sino al ajedrez. Un establecimiento había, situado en una esquina de la Plaza Independencia, que cultivaba la característica de ser algo así como la catedral del ajedrez.

Allí los aficionados a ese juego intelectual por antonomasia, hallaban mesas apropiadas y todos los elementos necesarios para jugar en un ambiente propicio sin más gasto que el de unas cuantas tazas de café o unos pocos vasos de alcohol.

Las nuevas costumbres comerciales impusieron el sistema de exigir a cada mesa una rentabilidad imposible de alcanzar con entretenimientos de la clientela en ejercicios moderados y hasta silenciosos, que excluían consumiciones suficientemente productivas para el mostrador y la caja.

Ellas arrasaron también con las reuniones donde los parroquianos se demoraban horas discutiendo o perorando entre ellos.

El bar, a base del despacho de pie, ha concluido con aquel otro método de perder el tiempo que no se concilia con la lógica mercantil del negocio actual, pero era más conciliador con los aspectos de civilidad y cultura que permitían a algunos de esos establecimientos figurar como exponentes característicos de algo encomiable en las crónicas de nuestra producción intelectual.

El progreso, con el alza de los alquileres y la elevación de los precios de todo cuanto necesitan el comerciante y el cliente para vivir y sostenerse en su actividad, sólo han dejado una que otra casa continuadora de las que, como el Polo Bamba, el Tupí Nambá (viejo y nuevo), el café Irigoyen y algunos otros eran asiento de ruedas o peñas con característica vinculación a ciertos momentos o movimientos del alma de las nuevas generaciones en el ámbito de las letras, de las artes o de la política.

La gran masa de la clientela de los cafés y bares actuales queda a merced de los entusiasmos más o menos fanáticos de las parcialidades deportivas, que se vuelcan en ellos y no son, por cierto, un factor de elevación de la cultura de la mente, por más que se le vincule a la del músculo.

Tan memorable llegó a ser por su influencia en el desenvolvimiento y característica de la vida literaria y de las inquietudes de las generaciones nacionales en el ámbito de las ideas, que ella quedó registrada en los libros de quienes con más autoridad y conocimiento del tema se detuvieron a tratarlo.

Así Alberto Zum Felde en su “Proceso Intelectual del Uruguay”, dice del “Polo Bamba”: “el café, que comenzó siendo de los hermanos San Román, uno de los cuales, el menor, se apartó de la fraterna firma comercial para fundar el “Tupí Nambá”, que todos llamábamos solamente el Tupí.

Su clientela llegó a componerse casi exclusivamente de escritores, poetas y propagandistas, y su ambiente era el de un agitado centro intelectual, en torno a cuyas mesas de mármol se reunían noche a noche, a discutir arduos temas de sociología o de estética, los jóvenes en quienes había brotado con encendido brío, la semilla de las ideas revolucionarias. Agitábanse allí en promiscuidad fraterna, marxistas, anarquistas, nietzcheanos, estetas”.

También Arturo Ardao, notable exégeta de las ideas filosóficas en el Uruguay, hace en su historia de esas ideas la intervención que en carácter de sitio y ambiente propicios al desarrollo de las mismas debe reconocérsele como complemento o estímulo de la correspondiente preparación impartida por el libro, la cátedra y el estudio metódico acompañado por la meditación.

Y un crítico eminente, el dominicano Max Henríquez Ureña en su excelente “Breve Historia del Modernismo” de gran difusión en toda América, destaca la relación existente entre ciertos episodios y aún modalidades de algún trayecto del transcurso literario de nuestro medio y las características de las reuniones del “Polo Bamba”.

“En ese café, escribe dicho crítico, se congregaba noche a noche (y antes también) el más original y curioso de los grupos literarios que existían en Montevideo a principios del siglo. El dueño del café era el viejo complaciente Severino, que acogía con comprensiva tolerancia a la juventud bullanguera e iconoclasta…. Aquel café que empezó por ser centro de reunión de estudiantes y periodistas alborotadores se convirtió en una especie de “Ateneo de la bohemia”. Allí campeaban las teorías extremistas tanto en política como en estética, se discutían en principios del arte lo mismo que las doctrinas de Marx”.

Y no era, por cierto, el único con características de esa índole. Ya citamos al Tupí – que dirigía el otro San Román, Francisco – hombre emprendedor y pintoresco que halló pequeño para sus aspiraciones, aún después de haberlo ampliado dándole otra entrada por la Plaza Independencia, el primer local de la calle Buenos Aires frente al teatro Solís. E instaló una amplia sucursal en la avenida 18 de Julio, donde un pintor y decorador italiano erigió, con lujo de pinturas y esculturas chinescas, el interior de una especie de gran pagoda mongólica que era también restaurante.

Allí se formaron varias ruedas o peñas de parroquianos de diversa índole, predominando las de políticos e intelectuales, que congregaban profesores, periodistas, escritores, abogados, arquitectos; otras de médicos jóvenes.

No menos famoso aunque menos amplio, pues no tenían billares, fue el Café Irigoyen, en la calle 25 de Mayo, con una salita apartada, con entrada directa, en la que se hallaban casi como en casa propia profesionales, universitarios, intelectuales de aquí y frecuentemente algunos extranjeros de paso por el país o argentinos con vinculaciones permanentes en Montevideo, que eran visitas habituales sobre todo en la época veraniega.

Por allí pasaron personalidades extranjeras ilustres, que están en la historia política, literaria, científica de sus respectivos países y del mundo civilizado, como Jean Jaurés, el glorioso mártir del ideal, el más formidable, brillante y conceptuoso de los oradores de su tiempo; Paul Rivet, el sabio antropólogo francés vinculado al Uruguay por su humanitaria intervención de célebre maestro en favor de los pobres indios charrúas llevados para exhibirlos, a Francia, donde murieron de nostalgia y cuya efigie perpetuó en el bronce un escultor cuya obra constituye uno de los adornos y curiosidades del Prado y que juntos fuimos a contemplar una de las veces que Rivet estuvo entre nosotros; Fernando de los Ríos, el admirable pedagogo y profesor de filosofía que se destacaba en la generación que dio cuerpo y vida a la gloriosa república española; Indalecio Prieto, recientemente fallecido, a quien me tocó darle la bienvenida en el Ateneo cuando llegó como mensajero oficial de esa República ante estos países de América. “Con él han llegado, hasta nosotros, dije, personificados y sintetizados en él y alentando en su elocuencia poderosa los héroes actuales de la España inmortal, los muertos y los vivos, los que cayeron en las trincheras bajo el azote de las ametralladoras y los que cayeron en las sombrías callejas bajo el azote de las persecuciones y de la venganza política; los niños también, los que han sido muertos y despedazados en los paseos públicos de las ciudades españolas por los bombardeos aéreos”. Con él nos ha llegado el alma heroica de ese pueblo que reproduce constantemente en una especie de hábito cotidiano el gesto heroico de quemar las naves como Hernán Cortés y que, a cuatro siglos de distancia, reproduce, recoge y cumple todavía la exhortación de

Francisco Pizarro a sus soldados en América: “Haced de vuestros corazones fortalezas porque no tenéis otras”.

Por allí pasó el poeta León Felipe radicado en México, a quien también presenté en el Teatro Solís en acto organizado por un comité de poetas y escritores a beneficio de los niños españoles refugiados en la patria de Moctezuma.

“No cabría, expresé al presentarlo, que yo les dijese a ustedes quien es, cuando él lo ha dicho con ese lenguaje puro y castizo, pero de su exclusiva invención, con una fuerza tan expresiva, con tal novedad de imágenes, con un lirismo tan exaltado, tan divinamente exaltado, y a veces podríamos decir, tan exasperado, que nos arrebata a cuantos le escuchamos y nos iza hasta las más remotas regiones siderales para que nos llene el espíritu de estrellas, mientras nos arroja al rostro el vaho ardiente de los volcanes de su alma”.

“Si el, - añadimos -, nos ha dicho en una clarividente interpretación de sí mismo, quién es según él se ve, cabe acaso que nosotros a nuestra vez le presentemos a él la imagen y la idea que nosotros pudimos forjarnos a través de sus versos, de sus discursos, de sus mensajes, de su palabra, y de lo que sabemos de su vida. Y en ese plano, creo poder afirmar que le corresponden perfectamente aquellas tres denominaciones que otro formidable español, don Miguel de Unamuno, se aplicaba en una carta a José Bergamín, donde le decía que él era un agonista, un protagonista y un antagonista”.

Nuestro recuerdo se detiene en otras figuras de exiliados radicados en Buenos Aires hasta el fin de sus años y que con frecuencia venían a Montevideo a tomar parte en actos públicos.

Ángel Osorio y Gallardo uno de los más renombrados jurisconsultos de la península, que había venido como embajador de la República, y pudo reunir a todos los suyos en la capital bonaerense, era de los más asiduos. En una de esas visitas, se me obligó a hablar.

La versión taquigráfica de lo que dije forma parte de mi “Libro de los Elogios”. Mi discurso terminó así:

“Y del fondo de nuestro corazón de americanos nos prometíamos levantar frente a las aspiraciones ambiciosas de los triunfadores que sueñan con reconstruir el viejo imperio hispánico para encerrar a los pueblos de este continente en la órbita de las tiranías – una doctrina de confraternidad indestructible que una y confunda dentro de una misma ciudadanía a los “americanos” nacidos en España con los “españoles” que nacimos en América”. Fue un sueño que el tiempo disipó.

Y, ¿cómo olvidar a don Augusto Barcia? Orador que tenía algo en las entonaciones de su voz poderosa, del actor Vico, y mientras Osorio y Gallardo manejaba con eficacia única el humorismo de buena ley, él era espontáneamente inclinado a una dramaticidad infalible.

Dejó libros escritos en Buenos Aires, uno de ellos estupenda historia en dos tomos, del general San Martín, que evoca desde los años de su Juventus pasada en España donde hizo sus primeras armas en la batalla de Bailén. Esto da tema a uno de los “Episodios” de Pérez Galdós en que aparece el futuro gran héroe nacional. Don Augusto, lo erige en un representante cumbre de la hispanidad verdadera.

Y así se funden en su libro su profunda e indestructible fidelidad a España y su amor consciente a la América que, sin renegar de lo español, se libertó de las cadenas españolas.

No podía menos de ser un acontecimiento para nuestra peña la permanencia, de unos días, entre nosotros de Ortega y Gasset, a quien obsequiamos con un almuerzo en el Parque Hotel. Y no dejó tampoco de sernos sumamente grata del sabio investigador y crítico hispanófilo italiano, Farinelli, de bien cimentada fama en el mundo de las letras.

Allí eran huéspedes dilectos el altamente refutado crítico teatral argentino Joaquín de Vedia, el prestigioso y talentoso actor de zarzuela española Paco Meana (director del teatro Avenida en que García Lorca desarrolló memorable temporada) ambos inigualados en la culta amenidad de su conversación, que solían encontrarse aquí con algunos uruguayos que frecuentaban la vecina orilla, como Florencio Sánchez, tan vinculado en los azares de la producción teatral a Carlos Cantú, Ismael Cortinas, Carlos Zum Felde y Vicente Martínez Cuitiño, el eminente dramaturgo uruguayo residente en Buenos Aires, donde dio a luz su repertorio teatral.

Allí se reunían como “titulares” (digámoslo así) de la rueda cotidiana, y para no citar sino a los desaparecidos, Washington Beltrán, uno de los fundadores de “El País”, diario que salió a luz por esos días; Lorenzo Mérola (el gran cirujano que asistió como médico al duelo fatal en que perdió la vida el joven y ya renombrado e inolvidable amigo); Félix Polleri, periodista que fue Secretario de la A. Constituyente del año 1917 – 1918, y luego diputado, dueño de una amplia cultura y una asombrosa memoria;

Carlos M. Prando, profesor de sociología en la Facultad de Derecho, eficaz orador político y conferenciante de suma elegancia; Carlos Cantú, comerciante y autor de piezas teatrales de ambiente campesino, como “El Tordo” y “Las Ánimas”, cuyo protagonista puso en circulación el dicho del gaucho: “No creo en brujas, pero que las hay, las hay”; Pablo Blanco Acevedo, uno de nuestros más concienzudos y estudiosos historiadores, autor de libros que son clásicos en la bibliografía rioplatense; y Buenaventura Caviglia, también historiador y además poeta, dedicado a prolijas investigaciones de rastreo etimológico; Julio Raúl Mendilaharzu, poeta de noble e inquieto espíritu, de intensa personalidad, cuya colección póstuma de poesías tuve el honor de prologar; Carlos Zum Felde (hermano mayor de los tres de la misma familia). Él se vio obligado por la vida a torcer su vocación y formar parte del funcionariado del Banco de la República. Pero no dejó de cultivar su espíritu y su inteligencia vivaz. Fue poeta y autor de una comedia representada en Buenos Aires. En los años de su Juventus había circulado, en un folleto impreso por grupos anárquicos, un vigoroso canto suyo titulado “Insurrexit”, que se difundió en todo el Río de la Plata. Luego militó en el batllismo. Siempre escribió versos que, como la comedia, producía en los momentos de tregua de su labor de ejemplar funcionario. Siempre conservó en el fondo de su corazón cierta amargura por no haber podido entregarse con más ahínco a su tenaz vocación literaria. Pero nunca perdió la gracia de su espíritu, su prestancia y garbo personal acompañados de una atrayente expresividad de buen conservador, ágil comentarista de los visto y vivido.

Tampoco faltaba a esas sesiones de la amistad amparada por un sagrado sentido de la tolerancia política. Amador Sánchez, de extraordinaria ilustración, sobre todo francesa, que había viajado y enseñado literatura en San José, pero había asimismo tomado parte en algunas de nuestras guerras civiles, tras el caudillo blanco Cicerón Marín, que era hombre de la confianza de Aparicio Saravia. Integró la Cámara de Representantes junto con Ismael Cortinas, de quien era primo con el cual fueron juntos a esas luchas civiles. En la de 1904 Cortinas fue herido de gravedad. Fue de los jóvenes de su generación (recordé yo ante su tumba, 49 años después) que no rehuían derramar su sangre en aras de sus convicciones políticas. “Gallarda juventud, sin duda, - dije – esa que, equivocada o no se jugaba la vida por una pasión civil!”. El golpe de Marzo lo sorprendió siendo miembro del Consejo Nacional de Administración. Una circunstancia fortuita le impidió hallarse junto a Baltasar Brum en la hora de su emocionante y glorioso destino.

No puedo olvidar a Eduardo Gandolfo, también poeta de fina sensibilidad como lo demuestra su libro “Ayer”. Ni a Dante Motta, que escribió algunas piezas para niños, experiodista de “La Protesta” bonaerense, nacido en Buenos Aires y fallecido en Montevideo a poco de retirarse de la regencia de los talleres gráficos de Max Glusckman. Hombre bueno y abnegado y con quien mantuve una amistad verdaderamente fraterna.

Ni al pintor Ernesto Laroche, trabajador infatigable, combatidor y combatido como paisajista y ejemplo de rectitud de carácter y probidad en los cargos que desempeñó, y cuyo hijo con admirable devoción filial ha logrado poner de relieve en publicaciones bibliográficas y exposiciones ocasionales, los valores de su fecundo pincel.

No podemos excluir de esta revista retrospectiva de sitios abiertos al público que permitían la congregación en su seno, y hasta atraían y retenían, de personas, con inquietudes intelectuales de diverso carácter y orientación y por lo mismo ajenas a la opacidad beocia que predomina en grado excluyente en la atmósfera espiritual de los actuales bares y restaurantes salvo alguna rara excepción, el café de Roletti, en Sarandí y Policía Vieja, frecuentado por Roberto de las Carreas, con su pequeña corte.

Ni la confitería del Jockey Club, en Sarandí esquina Juncal, donde de noche se formaban ruedas de dominó, y al salón de familias al que solía concurrir de tarde o de noche María Eugenia Vaz Ferreira, que vivía cerca.

Ni el café Argerio, más conocido por Café Carlitos, en 18 de Julio esquina Vázquez, siento de anarcos y socialistas (un hijo del dueño, agrimensor muy apreciado fue uno de los jóvenes del socialismo), al cual concurrían artistas conocidos. Allí el escultor Morelli, infaltable, saludaba a algún joven colega infatuado que pasaba ante él como sin verlo, con un socarrón: ¡Addio, Michelangelo!...

Ni el “Ateneo” en la misma calle de éste último, casi esquina Plaza Libertas. Allí tenían su apostadero poetas de tan destacada personalidad como Parra del Riego, de resonancia continental, Juno Aguirre, Elbio Prunel Alzáibar, Eduardo Hualde y el pintor De Simone, semiparalítico desde la niñez y tan verdaderamente apreciable y perdurable en sus cuadros impresionistas.

También debemos recordar el bar Barrucci, en 18 de Julio y Olimar, en que diariamente confraternizaban poetas fallecidos de tanta valía como Basso Maglio, Ortiz Saralegui,

Julio J. Casal, y el narrador Juan C. Magallanes, con algunos políticos que sobreviven a la rueda y con Julio Grauert, muerto heroicamente en su ley.

No podemos prescindir de la Cosechera en 18 de Julio y Convención, sede de diarias reuniones en torno de una misma mesa, de comerciantes, profesionales, empleados públicos, etc.

Acaso sólo queda con su carácter de sede de conservadores entregados a una consuetudinaria forma de sociabilidad que permitía informarse de todo acontecimiento interesante del día antes de su relato en los diarios, seguir las variaciones de la Bolsa, concertar negocios, etc., el Sorocabana aunque en éste el movimiento y la circulación de la clientela son más fluidos y en algunas mesas se cultiva el intelectualismo, pero en medio a un ir y venir de parroquianos de las más variadas ocupaciones.

El progreso incontrolado que avanza avasallador sobre las ruedas de las grandes empresas impulsadas por los enérgicos dictados del dios “Negocio”, trajo otro competidor formidable del tradicional café, la consiguiente suba de los alquileres impuso acrecentar la rentabilidad de cada mesa.

Vinieron las máquinas de juegos de azar, que integran pavorosamente el catálogo de factores de frivolidad y disipación del tiempo, que desvían el ánimo de las gentes hacia maneras de vivir reñidas con el esfuerzo metódico y fecundo sin el cual se relajan los resortes vivos de la moral de cada uno.

Estas máquinas de hoy suplantan a los famosos futbolitos, que pasaron de moda después de haberse difundido, con desastrosos efectos sobre los adolescentes, en locales de todas las categorías, cuando aparecieron aparatos más novedosos y atrayentes, que el vulgo ha bautizado con el nombre exactamente definidor de “traga – monedas”. Puede vérseles funcionar de mañana, tarde y noche, en los sitios más transitados de la ciudad.

Hace pocos días un diario montevideano, alarmado por el fenómeno, decía: “Lo desdichado y triste es que en su casi totalidad, la clientela está constituida por jovencitos y hasta por niños”.

He ahí una de las causas de que la mayoría de los alumnos de nuestros liceos (lo que preocupa seriamente a profesores y autoridades liceales) sean “repetidores” de años.

Nada es tan alarmante en nuestro medio como la propagación del juego en sus más variadas formas de captación del ánimo de componentes de todas las capas sociales.

Familias enteras de trabajadores, hogares modestos faltos de los más elementales recursos para que en ellos la prole se desarrolle sana y se eduque en progresivo cultivo de su mente y de su espíritu, son presa de las funestas tentaciones que el Estado multiplicó en su torno, acechando a los hijos desde muy jóvenes y a los padres en su vejez.

Los casinos con sus ruletas; las carreras de caballos con sus “sports”; la lotería llamada de Caridad con sus premios fabulosos de millones de pesos; las quinielas con su insidiosa penetración hormiga en las casas, en los domicilios, tras los más humildes asalariados… ¡Qué tremendo vendaval para labrarse el camino de la vida a cubierto del fatal espejismo del enriquecimiento mágico por obra exclusiva de la suerte!

Ha bastado la instalación de un hipódromo en localidades típicas de nuestro medio rural, con las costumbres sencillas y relativamente austeras de sus pobladores en su gran mayoría gentes de trabajo, para cambiar su atmósfera moral y verlos transformarse rápidamente en centros de concentración de gentes de mal vivir, con las consiguientes casas de juego, cafés de camareras y lupanares.

Se pretenderá que eso es un fenómeno que nos interna en el plano de la etiología de costumbres que no pertenecen precisamente al radio de la frivolidad.

Existen, naturalmente, para explicar esos cambios en la vida y entretenimientos de esas poblaciones otros factores, como ser, para citar uno, la valorización de la tierra y la especulación concerniente producidas por el aumento de cierta índole de habitantes y la afluencia en masa de elementos atraídos una o dos veces por semana y que aportan clientela a los restaurantes y bares.

Eso produce, al mismo tiempo que el súbito crecimiento demográfico y la multiplicación de oportunidades para formas de enriquecimiento personal que no son realmente, como tales, manifestaciones de frivolidad pero van, eso sí, hermanadas a la perniciosa oleada de ella, que acompaña, como la sombra al cuerpo, a esas invasiones masivas del juego por dinero.

Sea como fuere, esas deplorables comprobaciones de desviación del camino del trabajo fecundo y de elevación sistemática de las índoles individuales, cran y estimulan la frivolidad aliada a sus peores congéneres.

Y si yo no pienso traer a las preocupaciones nuestra Academia una campaña más o menos policial contra el juego, creo tener el derecho de aspirar a que ella no sea indiferente a las consecuencias del mismo con relación al ambiente social e histórico en que el espíritu y la idiosincrasia íntima de nuestro pueblo se van conformando en sus contactos con las diversas, múltiples e impresionantes características o, si se quiere, aristas de la configuración de ese ambiente.

Hijo y padre, a la vez, de sus costumbres de vida como el hombre es hijo y padre del hombre, no abandonemos el pueblo a las influencias corruptoras y deletéreas de la mente y del ánimo.

Reaccionemos, al menos, en alguna forma, contra ellas, y demos a la faceta con que hoy y aquí me particularizo, para hacerme escuchar de tan selecto auditorio – la faceta de la trivial frivolidad – la importancia que corresponde, preocupándonos, para ser prácticos en nuestro humanitario patriotismo, por todo aquello que, como los juegos de azar, contribuyen a su propagación y a su arraigo.

Un pueblo de jugadores no puede ser feliz ni capaz de las nobles formas del heroísmo cotidiano. No seamos “el grito de América”, título nada honroso que hemos merecido, pese a las protestas de quienes combatimos contra la instalación en Montevideo de los primeros casinos municipales y su radicación en otras ciudades de la República. Fama que contribuyen ahora a aumentar, con mayor razón y resonancia, las loterías con premios millonarios, que realizan en el país una dramática inundación del vicio del juego, haciéndonos pagar demasiado caras las ganancias que antes, al menos se trataba de cohonestar dedicándolas al mantenimiento de nuestros establecimientos de caridad; pero que ahora pasan a rentas generales.

El filósofo inglés Spencer, que tan en boga en nuestra Universidad cuando ya estudiaba filosofía del Derecho con el destacado spenceriano Dr. Cremonesi, dijo que no se puede crear una conducta de oro con instintos de plomo. Y no otra cosa que crear y fomentar instintos de plomo en la individualidad de nuestros conciudadanos y en lo que podemos llamar persona colectiva de nuestro pueblo es hacer de los juegos de azaren sus formas

más perniciosas atractivos imperiosos para los hombres de toda condición social en vez de alejar de ellos todo cuento puede apartarlos de la forja y desarrollo de una conducta de oro.

Esta es, precisamente, la antítesis del afán inferiorizante de obtener dinero por vías que degraden el carácter y anulan la voluntad.

***

En el capítulo de las diversiones o atracciones para entretenimiento del público de uno u otro sexo y de toda edad, ocupa hoy espacio sumamente destacado, el cine.

Es formidable como elemento de formación pero asimismo puede serlo de deformación espiritual dentro del área de las generaciones juveniles y aún (a través sobre todo de la televisión instalada como seductiva e inquietante huésped en el seno de las familias de clase media para arriba), en la receptividad de las generaciones infantiles.

El cine atraviesa hoy entre nosotros por una interna crisis económica a causa de haber crecido en un súbito impulso que se tradujo en la imprudente instalación de salas, algunas de gran formato, desalojando locales destinados a otros fines. En espacio de pocas semanas el cine suprimió salas de teatro, hasta echando abajo edificios que con ligeras reformas se hubieran perfeccionado para su originaria función, en una ciudad como Montevideo que tuvo la desgracia de que, entre incendios y demoliciones para construir palacios particulares, vio desaparecer en corto lapso cinco teatros, tres de ellos de excelente construcción y, como el de San Felipe, reliquia histórica que se mantenía en buenas condiciones de perdurabilidad y había sido convenientemente ampliado por la parte de sus servicios internos, de camarines, obras sanitarias y depósito para mobiliario escénico y decoraciones. Se permitió demolerlo para alzar en su sustitución una mansión familiar precisamente aquélla en una de cuyos salones nos reunimos ahora los miembros de nuestra Academia.

Tanto más lamentable resultó ese auge cinematográfico animado de incontroladas tendencias demoledoras, cuanto que vino a perjudicar en su base, creándole dificultades de instalación, al auspicioso movimiento de propagación y consolidación del denominado Teatro Independiente.

Esto apareció hace pocos años como un terreno fértil en que la población encontró n espacio de saludable entretenimiento llamado a influir progresivamente en el desarrollo de nuestra cultura pública.

Late allí, en ese conjunto de salas modestas, el germen de una poderosa fuerza de regeneración del espectáculo público, en fecunda emulación con la obra realizada por el estado a través del Sodre y del Teatro Solís, sede de la Comedia Nacional.

Se plantea así una solicitación de fondo que podría y debería ser escuchada y recogida por esa campaña de nuestra Academia en pro de la evolución y elevación del gusto popular.

De ahí, el progreso de esa corriente de regeneración espontánea del teatro nacido de las manos y aspiraciones de pueblo, debemos esperar un empuje victorioso contra la ola de frivolidad y corrupción que el cine, terriblemente mercantilizado, ha venido y viene desatando contra el gusto y las inclinaciones espirituales y morales de nuestro público de toda edad.

La influencia benéfica de nuestras preocupaciones no debe por cierto, prescindir de la boga actual de la televisión instalada en el seno mismo de los hogares. No para competir con el cine poniendo frente a él y sus desvíos formas honestas, limpias, sanas y educadoras del gusto literario expresado por la graficidad de las proyecciones, sino para transar con él en una dramaticidad de pistoleros y asaltantes que esperábamos excluyese.

Pero zona de influencia de mayor extensión que el cine, la televisión, la radio, cubre la prensa gráfica. Ella es el vehículo que penetra más ágilmente en las casas de todos o se pone al alcance del transeúnte en calles y plazas.

Es vieja en mí la oposición a la funesta “crónica rojo” que, sobre todo en los menores puede ejercer una morbosa predisposición a las emociones fuertes y sugerirles desviaciones de la vida honesta. Juzgo indeseable la crónica de carreras y ciertas formas de la propaganda comercial que inunda nuestros diarios de aviso impresionantes en diversos sentidos, para encandilar e inducir a los lectores de uno y otro sexo a gastar su dinero en prendas, objetos, gastos superfluos y hasta fatales para el buen gusto o las costumbres moderadas. El excesivo aumento de las páginas de los diarios suele ser solamente para reforzar la financiación de sus entradas con la recaudación por anuncios.

Siendo presidente del Círculo de Prensa toqué con ese mi criterio tales teclas en el discurso que, representándolo, pronuncié en uno de los banquetes del Rotary Club. Como periodista he abogado no solamente en amables reuniones públicas por que nuestros diarios renuncien a la fúnebre gloria de ser los que en el mundo conceden más espacio y más piadosa reiteración a los avisos mortuorios. Tengo para mí que la Iglesia ha olvidado predicar humildad cristiana, entre los clientes de dinero, para evitar que incurran en el pecado de ostentación y vanidad ante el trance que nos iguala a todos.

Admirable expresión de los adelantos del ingenio humano; elemento imprescindible del progreso, que cumple una misión utilísima como transportador de informaciones indispensables para la vida de relación de las sociedades contemporáneas, requiere recursos económicos adecuados para sus fines. Recursos que es preferible se obtengan de la espontánea contribución del público atraído por la seducción del material periodístico reunido en esas páginas que del sentimiento o la exclusiva intervención del gobierno como en los regímenes totalitarios. Pero eso conduce a la exigencia lógica y solidaria de que esos recursos han de utilizarse con un criterio social.

No queremos que ese criterio lo dicte y aplique una autoridad oficial.

Por eso preferimos que instituciones como ésta contribuyan como resorte de enderezamiento a forjar y difundir ese criterio. Puede ser que cuanto digo a ese respecto sea predicar en desierto.

Y sin duda me estoy batiendo, una vez más contra molinos de viento… ¡No importa! El quijotismo suele rayar en lo ridículo; pero el propio Cervantes nos dejó con su héroe inmortal el ejemplo de que el ridículo no siempre mata. Y lo importante es que seamos capaces de salir, de vez en cuando, a los caminos del mundo sin temor a la derrota con la que conviene acostumbrarse a convivir y mostrarse “con la adarga del brazo, toda fantasía, - y la lanza en ristre todo corazón”, como dijo el que todos sabemos.

Emilio Frugoni.

Montevideo, 17 de mayo de 1943