Paulina Luisi (22/09/1875 - 17/ 07/1950)

PAULINA LUISI

(22/09/1875 - 17/ 07/1950) (*)

Nació hace ciento cincuenta años en Colón, Entre Ríos, Argentina, y murió en Montevideo. Hija mayor del matrimonio entre Ángel Luisi, educacionista masónico y legionario garibaldino nacido en Pisa, y María Teresa Josefina Janicki, maestra francesa de origen polaco. La pareja se instaló en 1872 en Argentina y seis años después la familia se trasladó a Uruguay, donde crearon la primera escuela de Jardín de Infantes en Paysandú, para finalmente residir en el barrio Cordón de Montevideo. Su padre llegaría a ser prosecretario de la Presidencia de Máximo Tajes. De un total de ocho hermanos, las seis hijas estudiaron magisterio, y algunas continuaron carreras universitarias, convirtiéndose en las primeras mujeres profesionales de Uruguay. Clotilde se dedicó a la abogacía, fue poeta y narradora, Decana fundadora de la Universidad de Mujeres; Luisa fue poeta, ensayista y pedagoga; Inés, al igual que su hermana mayor Paulina fue médica (cirujana), ocupó el Decanato de la Universidad de la Mujer. Paulina Luisi obtuvo el título de maestra normal superior (formada con María Stagnero de Munar) y, en 1900, ingresó a la Facultad de Medicina, de la cual sería la primera mujer en egresar en 1908 (primera uruguaya en completar una carrera universitaria). Dominó los idiomas francés, italiano e inglés. Fue cofundadora del Partido Socialista del Uruguay. Paralelamente, alcanzó el grado de Maestra Masón. Permaneció soltera por opción personal.

En 1913 el gobierno de José Batlle y Ordóñez le encomendó estudiar medidas de higiene social en Europa. En su estadía en Francia estuvo en contacto con el movimiento feminista por esa época en plena efervescencia. Hizo amistad con Madame Bonnevial, presidenta del Consejo de la Mujer, y se interesó por la lucha contra la “trata de blancas” que impulsaba el movimiento abolicionista fundado por la inglesa Josefina Butler a fines del siglo pasado. Más adelante obtuvo la especialización en dermatología y enfermedades venéreas en Paris. Con un historial familiar marcado por el pensamiento liberal y racionalista, Paulina Luisi se dedicó a promover la emancipación de la mujer en todas sus manifestaciones, el sufragio, sus derechos políticos, y en cuestiones sociales, en particular de medicina social, en articulación con las ideas eugenésicas que tiñeron buena parte del pensamiento médico y social en los inicios del siglo XX. Abordó temas referidas a la prostitución, trata de mujeres y pornografía infantil. Asimismo, promovió la educación sexual desde la infancia. Abogó a favor del aborto. Fundó filiales locales de asociaciones feministas internacionales (Consejo Nacional de Mujeres (1916) y Alianza Uruguaya de Mujeres para el Sufragio Femenino en 1919) así como sindicales para las mujeres (entre ellas, de telefonistas y costureras de sastrerías). En su casa del centro de Montevideo, tuvo su consultorio médico y la sede del Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU). A su vez, dirigió en sus inicios Acción Femenina, la revista mensual del Consejo Nacional de Mujeres que fundara en 1917.

En 1925 Paulina cumplió cincuenta años; instituciones prestigiosas locales y extranjeras le rindieron un gran homenaje en la Sala Verdi, con varios discursos como el del siquiatra y diputado Santín Carlos Rossi. Luisi tuvo una clara posición opositora al golpe de Gabriel Terra de 1933. Defendió fervientemente la causa de la República Española. En 1938, durante las elecciones impugnadas por los sectores democráticos y abstencionistas, ella, una líder sufragista, recomendó a las mujeres que no votaran, por entender que serían conducidas “como ovejas de un rebaño” por los políticos conservadores. En su larga carrera desempeñó numerosos cargos y sirvió al país en numerosos foros, misiones y representaciones en el extranjero. De una lista muy numerosa, se pueden citar como ejemplos: delegada del gobierno del Uruguay al Congreso Internacional de Higiene Social y Educación Profiláctica de París, para el centenario de Pasteur en 1923; primera hispanoamericana en representación oficial de

un gobierno a la Liga de Naciones (única mujer delegada a la segunda Asamblea Extraordinaria de la Liga de Naciones por el conflicto chino-japonés, en Ginebra, 1932); delegada de la Facultad de

Medicina al Congreso Internacional Contra el Cáncer, Madrid (1932). Sin representación oficial, sea individualmente, sea llevando representación de algunas entidades no oficiales: intervino en el Congreso de Sociología de Roma, en el que presidió una de las secciones, por lo que fue nombrada miembro honorario del Instituto de Sociología de Turín (disuelto a raíz del advenimiento del fascismo); Congreso Internacional de Mujeres de Roma (1923), en el que fue votada para integrar el Comité Ejecutivo Internacional cargo que conservó hasta 1935 y para la presidencia de la Comisión Internacional de Mujeres sobre moralidad pública, educación sexual y represión de la trata de mujeres; congresos abolicionistas de Porstmouth 1914, Ginebra 1922 y

Grazz 1924, etc. Integró el Comité Argentino-Uruguayo de la Federación Abolicionista Internacional y la Liga Chilena de Higiene Social.

Dentro de fronteras tuvo responsabilidades como docente en diferentes ámbitos, jefa de Ginecología de la Facultad de Medicina, Catedrática de Higiene Sexual en Magisterio, entre otras. De su muy extensa obra escrita se destacan Movimiento Sufragista (1919), Trata de Blancas (1921), Dos ideologías y dos culturas (1938), Otra voz clamando en el desierto (1948) y Pedagogía y Conducta Sexual (1950). Recibió innumerables distinciones, como la condecoración con el collar de Santiago da Espanha por el gobierno portugués, y por el español, con la encomienda de la Orden de Alfonso XII. En el Prado de Montevideo hay un árbol consagrado a su memoria. El Correo editó un sello para homenajearla (1998). Una calle de Montevideo, un liceo de la capital y una sala de la biblioteca de la Facultad de Medicina, llevan su nombre. La Sala Nº 17 del Edificio Anexo al Palacio Legislativo se denomina "Doctora Paulina Luisi".

En 2005 se designó con el nombre "Doctora Paulina Luisi", al Hospital de la Mujer, del Hospital Pereira Rossell.

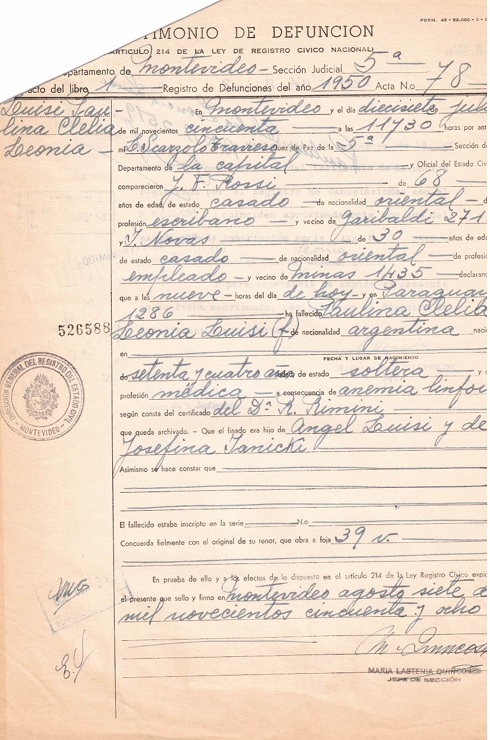

Se adjunta testimonio de defunción.

(*) - FUENTES CONSULTADAS:

- Sitio web de Anáforas, sobre Paulina Luisi.

- Scarone, A. (1937) - Uruguayos Contemporáneos. Montevideo. Barreiro y Ramos.

- Sapriza, G. (1999) - Clivajes de la memoria: para una biografía de Paulina Luisi. En 11 Biografías. Uruguayos Notables. Montevideo. Linardi Risso.

- Espiga, Silvana (2015). Paulina Luisi: de la instrucción sexual a la educación sexual. Historia y Docencia. APHU, 5 (1), 6-19.

- Cuadro, I. (2021) - Las redes intelectuales rioplatenses de la médica uruguaya Paulina Luisi: otra cara del internacionalismo feminista del Novecientos. Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos, (17), 47-69.