Primeros resultados de la Cuenta Ambiental Económica Agropecuaria.

Natalia Román Agudo[1]

Jaqueline C. Visentin[2]

El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas (SCAE) es un marco estadístico internacional de las Naciones Unidas que permite evaluar la dependencia y los impactos de la economía sobre el medio ambiente. Entre los manuales metodológicos que integran este sistema se encuentra el de Cuentas Ambientales y Económicas para Agricultura, Silvicultura y Pesca (CAE-agro), que es una estructura estadística centrada en estas actividades económicas primarias. En este artículo se presentan los primeros resultados de las CAE-agro de Uruguay, un paso importante hacia la compresión de la compleja relación entre estas actividades y el medio ambiente, que resulta fundamental para el análisis de la alimentación y la agricultura sostenibles y depende de las interrelaciones entre la seguridad alimentaria, el uso de recursos naturales y la sostenibilidad de la producción de alimentos, fibras, materiales y bioenergía, zonas rurales, ingresos y empleo.

Los resultados aquí presentados hacen parte de un informe completo sobre la primera versión de la CAE-Agro en el que se desglosa por actividad económica y por producto y en el que se explican detalladamente los números aquí contenidos.

1. Contexto del uso de recursos naturales y el aporte de las actividades económicas primarias en la economía de Uruguay

Las actividades económicas primarias (Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca) juegan un rol fundamental en la economía de Uruguay, además de haber tenido una participación del 8% en el PBI en el año 2018, el 80% de las exportaciones del país correspondieron a productos agroindustriales, destacándose: la madera (33%, celulosa fundamentalmente), la carne (28%), los lácteos (10%), la soja (8%), y el arroz (6%) (Uruguay XXI, 2020).

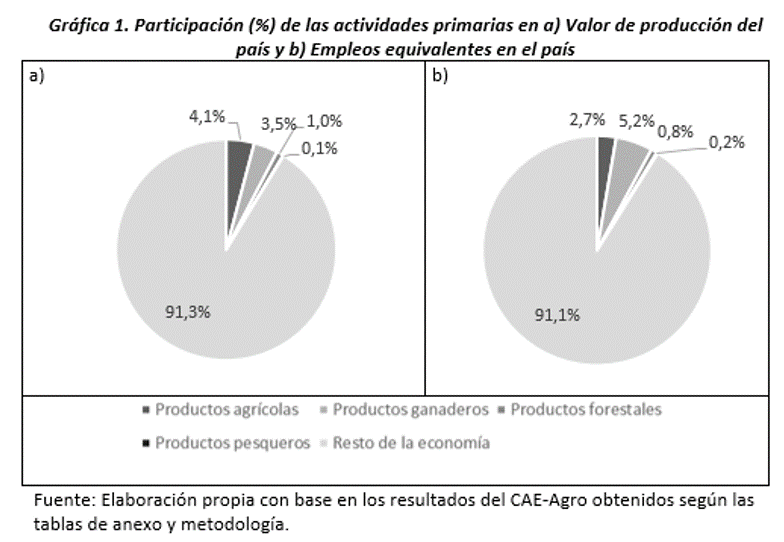

En el año 2016 el valor de producción del país alcanzó los 2.779.935 millones de pesos, el 8.7% de este provino de las actividades primarias (clasificación A, BCU 2020) que además, explicaron el 8.9% de los 1.687.787 puestos de trabajo equivalentes generados en el país.

Dentro de las actividades económicas del sector primario, la agricultura fue la que mayor participación tuvo el valor de producción, sin embargo, la ganadería fue la primera en la generación de empleos (Gráfica 1), la pesca se presentó como la actividad con menor aporte en todos los casos.

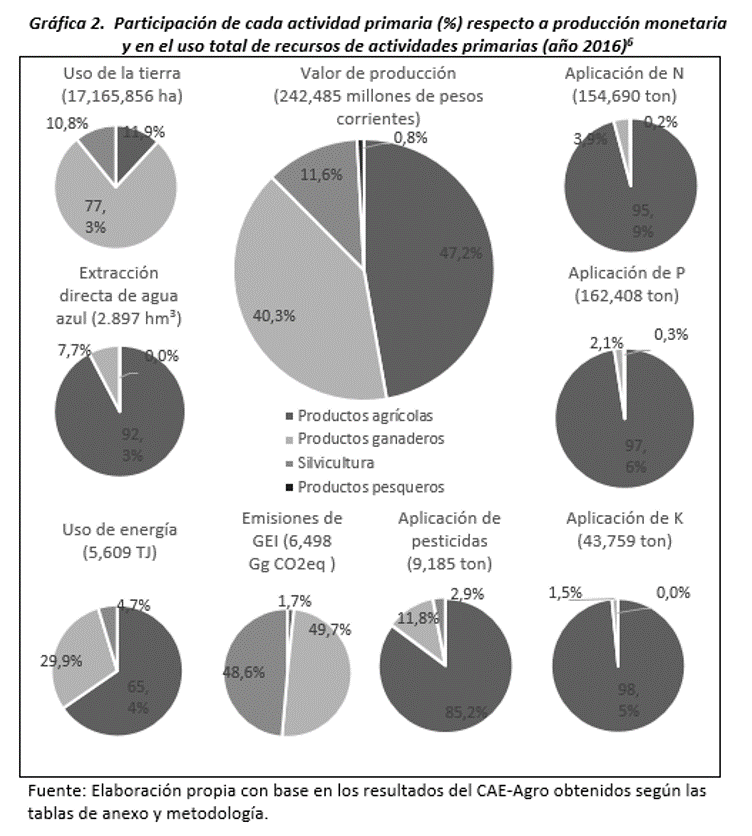

En la gráfica 2 se muestra la participación de cada una de las actividades en comparación con el uso o producción de las actividades primarias en su totalidad, los productos agrícolas fueron responsables del 47,2% de la producción monetaria en el año 2016[3], a continuación, se encuentran los productos ganaderos (40.3%), en tercer y cuarto lugar los productos forestales (11,6%) y los productos pesqueros (0.8%).

Con relación al uso de recursos e impactos sobre el medio ambiente los resultados mostraron que, en general los productos agrícolas hicieron mayor uso: el 95,9% del nitrógeno, 97,6% del fósforo y 98,5% del potasio provenientes de fertilizantes sintéticos fueron aplicados en estos productos, además usaron el 85,2% del total de pesticidas[4], el 65,4% de la energía y el 92,3% del agua azul extraída para uso consuntivo[5]. No se estimaron valores de ninguna variable ambiental para el caso de la pesca por no contarse con información suficiente.

Las emisiones de gases de efecto invernadero[7] presentaron un comportamiento diferente, en este caso, los productos ganaderos fueron responsables del 49,7% de las emisiones brutas, los productos forestales del 48,6% y los productos agrícolas del 1,7%. Estos valores no incluyen emisiones por cambios en el uso del suelo y por indicación de la metodología no tienen en cuenta las remociones, en ese sentido es importante señalar que las emisiones si bien, el sector forestal presenta altas emisiones brutas, sus emisiones netas tienden a ser negativas o neutras.

El uso del suelo también presentó una estructura diferente, los resultados de la CAE-Agro mostraron que en el año 2016 el 77,3% de la superficie agrícola se destinó a los productos ganaderos, a continuación, se encuentran los productos agrícolas con una participación del 11,9% y finalmente los productos forestales con una participación del 10,8%.

2. Evolución del uso de recursos de las actividades económicas primarias.

Una vez presentado el panorama global de las actividades, es interesante observar el comportamiento de la economía, el uso de recursos y el impacto en el medio ambiente a lo largo del tiempo.

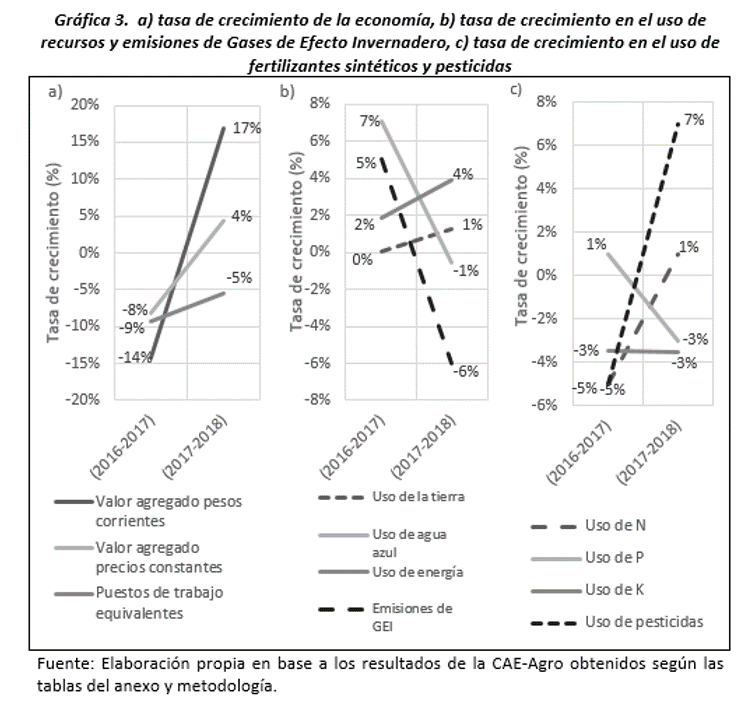

Como se muestra en la Gráfica 3 el valor agregado de la actividad primaria de Uruguay, a precios constantes de 2016, cayó 8% entre 2016 y 2017, pero creció 4% entre 2017 y 2018. El empleo cayó 9% entre 2016 y 2017 y 5 % entre 2017 y 2018.

Entre los resultados que se destacan se observa que, incluso en un escenario de decrecimiento en la economía primaria, el uso de energía, y agua creció entre 2016 y 2017. Para el periodo siguiente (2017 y 2018) se presentó crecimiento de la economía primaria y también hubo un aumento en el uso de energía, pero en este caso fue acompañado por una caída en el uso del agua y en las emisiones de GEI.

Con respecto al uso de la tierra y el uso de fertilizantes sintéticos N y P, el decrecimiento de la economía fue acompañado una reducción en el uso de estos recursos y con la recuperación de la economía hubo un aumento en el uso de los mismos, a excepción de los pesticidas que registraron una caída entre 2017 y 2018, y una caída ligeramente menor en comparación con el período 2016 - 2017.

Finalmente, la dinámica del uso de K difiere del patrón verificado. Hubo una caída del 3% entre 2016 y 2017, mientras que la economía primaria se contrajo, y una caída del 3% entre 2017 y 2018, mientras que la economía primaria repuntó.

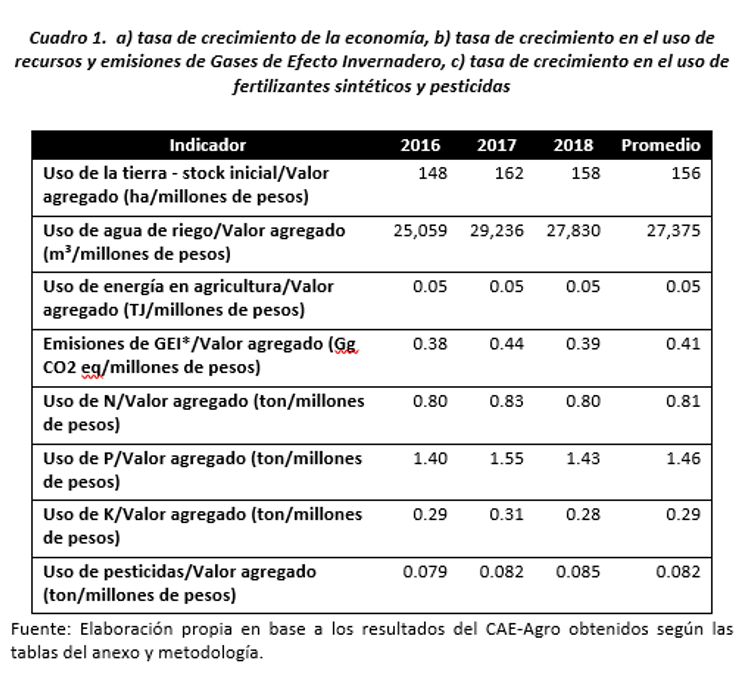

A partir de la información recopilada en la CAE-agro, fue posible estimar los indicadores de intensidad por unidad de valor agregado. Es decir, la cantidad de un determinado recurso o impacto ambiental necesario para generar una unidad monetaria de valor agregado por el sector primario de Uruguay.

Todos los indicadores presentaron un aumento entre el año 2016 y el año 2017, lo que indica que fueron necesarios más recursos para generar una unidad monetaria de valor agregado del sector primario, entre el año 2017 y el año 2018 todos los indicadores presentaron una reducción, a excepción del uso de pesticidas, esto resulta interesante si se tiene en cuenta que en el año 2016 las condiciones climáticas fueron deficitarias para los cultivos de verano y de exceso hídrico para los cultivos de invierno[8].

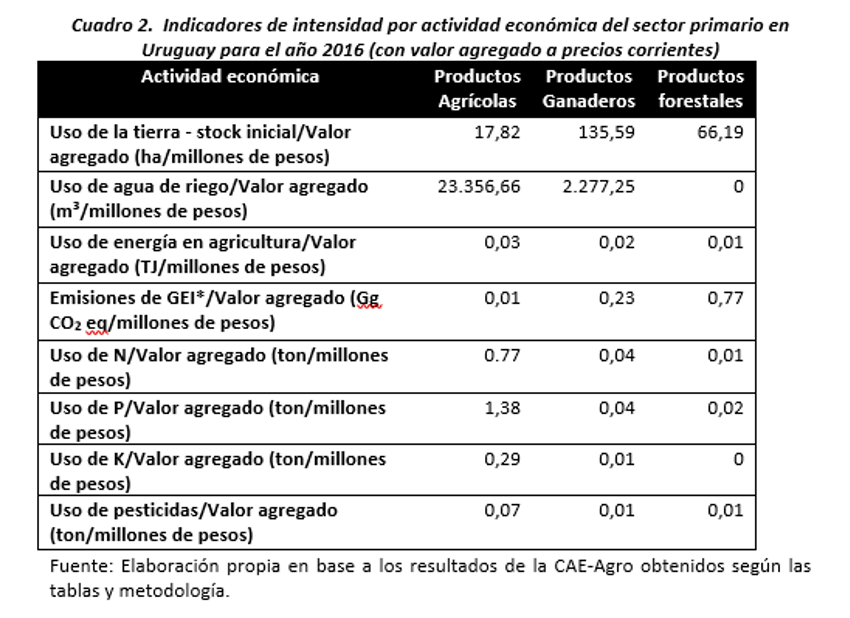

La estructura de la CAE-Agro permite realizar análisis desagregados por sector. Como se observa en la tabla a continuación, los productos agrícolas son menos intensivos en el uso de la tierra para la producción de una unidad monetaria y los productos ganaderos son los más intensivos. Con respecto a las emisiones, se observa que los productos forestales son los más intensivos en emisión por cada unidad de valor agregado, esto, sin tener en cuenta las remociones del sector.

3. Consideraciones finales

La actividad primaria en Uruguay representa una parte importante del uso directo de los recursos naturales presentes en los ecosistemas del país y, por lo tanto, una parte significativa de impacto en el medio ambiente, mientras que representa una parte menor de la producción monetaria nacional. Sin embargo, el aporte de la actividad primaria en Uruguay es importante para las cadenas productivas en el país, en ese sentido, es importante evaluar su sostenibilidad y complementar los resultados de la cuenta con información sobre el stock de recursos naturales en el país, así como con información sobre la capacidad de captura de emisiones.

El SCAE-agro no define un concepto de sostenibilidad, ni sugiere que se puedan derivar medidas directas de desarrollo sostenible a partir de un conjunto de datos de SCEA-agro. Sin embargo, sí proporciona información relevante para la evaluación de la sostenibilidad ambiental de una actividad agrícola, forestal o pesquera.

Los primeros resultados indican que luego de un período de decrecimiento seguido de un período de crecimiento en el sector primario de Uruguay, la mayoría de los indicadores de intensidad mostraron una disminución al final del período analizado, lo que podría indicar una mejora en la eficiencia del uso de los recursos naturales.

En este contexto, es interesante notar que la mejora en los indicadores de intensidad estuvo acompañada de una reducción en el volumen de uso de agua, N, K y pesticidas. En el caso de la energía y el suelo, la mayor eficiencia en el uso de estos recursos no fue suficiente para reducir el volumen utilizado al final del período analizado.

En cuanto a las tablas que componen la CAE-Agro, estas fueron construidas con enfoque nacional para los años entre 2016 y 2018, en el caso de la ganadería y la forestación este periodo es más amplio (2012, 2019), siguiendo la estrategia indicada por Tier 1 y Tier 2 del SCAE. Es decir, a partir de los datos disponibles y aquellos que precisaban cálculos básicos. Con respecto a los vacíos, se encontraron una serie de dificultades en cuanto a la disponibilidad de información, tanto ambiental como monetaria. Se encontraron dificultades tanto en términos de detallar el nivel de productos y actividades económicas como de la serie temporal, se hará el diseño de un plan de mejora continua de la cuenta para progresivamente resolver los vacíos identificados.

Adicionalmente, es importante resaltar que la aplicación de datos CAE en modelos económicos, como la matriz de insumo producto ambientalmente extendida, IEEM y modelos de valoración de servicios ecosistémicos, como lo recomienda el manual de aplicaciones y extensiones de SCAE tiene el potencial de generar información sobre Huella Ecológica, flujos de recursos ambientales integrados en el comercio interregional e internacional, lo que permite analizar la tendencia en el uso de los recursos naturales y los impactos de la economía uruguaya en el medio ambiente.

4. Bibliografía

Hoekstra, Arjen Y, Ashok K Chapagain, Maite M Aldaya, and Mesn M Mekonnen. (2011). The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard. Earthscan.

MGAP; SNRCC. Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático para el Sector Agropecuario. 2019.

FAO and UN. 2020. System of Environmental-Economic Accounting for Agriculture, Forestry and Fisheries (SCEA AFF). Rome. Disponible: https://doi.org/10.4060/ca7735en.Acceso en: abril de 2020.

Roman, N. Visentin, J. Balian, C. Avances en la construcción de la Cuenta Ambiental Económica Agropecuaria, Anuario Opypa 2020

____________________________________________________________________________________________

[1] Ing. Agrícola, MSc. Ciencias de la atmósfera, Técnica de (OPYPA), nroman@mgap.gub.uy

[2] Doctorado en economía, Consultora senior Cuentas Ambientales (OPYPA), jcoelho@mgap.gub.uy

[3] Se reportan valores a 2016 de manera consistente con la actualización más reciente de las Cuentas Nacionales publicadas por el BCU

[4] Agroquímicos sin fertilizantes

[5] Agua para riego y consumo animal, proveniente de cuerpos de agua superficial o subterránea.

[6] La aplicación de N, P y K es en toneladas de ingrediente activo, solo se incluye fertilización sintética. La aplicación de pesticidas es en toneladas de ingrediente activo.

[7] Estimadas en Giga gramos de dióxido de carbono equivalente con la métrica GWP.

[8] Avances en la construcción de la Cuenta Ambiental Económica Agropecuaria, Anuario Opypa 2020.