Sector apícola: situación y perspectivas. Alejandra Carrau, Sebastián Bianchi

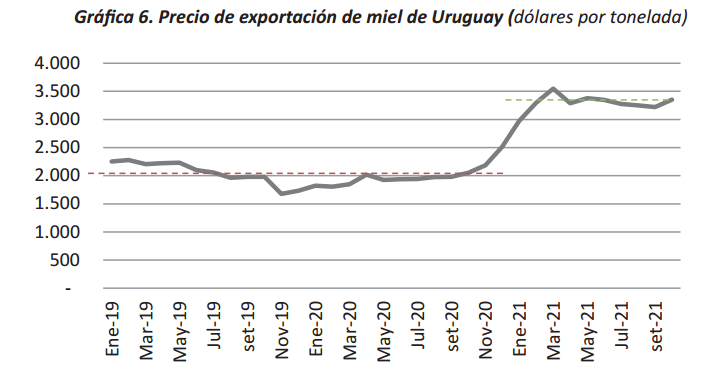

Los precios promedio de exportación de la miel a nivel mundial parecen haber alcanzado su piso en 2020, constatándose una recuperación de los mismos en el último trimestre de dicho año, tendencia que se consolidó en 2021. A nivel nacional en 2020 se liquidaron stocks de miel de años anteriores, por lo que se alcanzó un record en la cantidad exportada. La contracara fueron unos magros precios de exportación cercanos a los US$ 2.000 por tonelada. El 2021 inició sin arrastre de stocks y con precios de exportación tonificados (US$ 3.300 por tonelada), con un crecimiento del 65% respecto al promedio de los dos años anteriores. Este cambio en la tendencia supone una mejora sustancial en las perspectivas del sector.

- Mercado mundial de miel natural

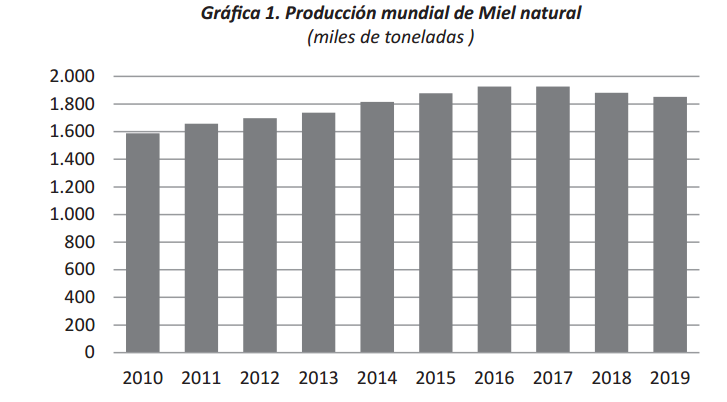

De acuerdo a las estadísticas de FAO[3] la producción mundial de miel natural ascendió a 1.852.598 toneladas en 2019. Si bien los últimos dos años se observan caídas en la producción, la misma se mantiene por encima de 1,8 millones de t, barrera que se atravesó en 2014 y se ha superado anualmente en los últimos años. China continúa siendo el líder en producción de miel representando aproximadamente un cuarto de la producción mundial.

Desde una perspectiva de más largo plazo, la producción mundial mantiene una tendencia creciente con una tasa de crecimiento anual promedio de 1,73% en la última década. Cabe mencionar que la oferta mundial de miel es relativamente rígida, es decir, no puede presentar grandes variaciones anuales, ya que la población de abejas no varía sustancialmente de un año a otro.

Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Fuente: elaboración propia en base a TradeMap.

A nivel de la demanda, se puede estimar su comportamiento utilizando como proxy el comercio mundial de miel. En este sentido, en 2020 se registraron importaciones mundiales de miel por un total de 687.785 t, lo que supone un crecimiento de la demanda tanto en cantidades (+3%) como en precio promedio (+7,7%) respecto a 2019. Es probable que parte del crecimiento en la demanda se deba a cambios en el comportamiento de los consumidores debido a la pandemia[4], con un mayor consumo de miel por parte de los hogares. Las importaciones, al igual que la producción mantienen una tendencia creciente en el largo plazo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 3,4% en los últimos 10 años.

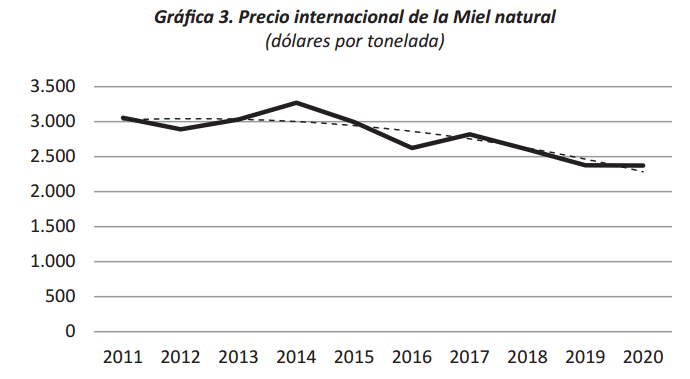

De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores, entre 2010 y 2019 la demanda de miel estimada a través de las importaciones mundiales presenta un ritmo de crecimiento que prácticamente duplica el ritmo de crecimiento de la oferta (producción mundial). Los fundamentos de la teoría económica indican que en un mercado en el que a largo plazo la demanda crece por encima de la oferta es esperable que los precios aumenten, sin embargo, en la Gráfica 3 se observa una tendencia negativa en la evolución de los precios de la miel[5].

Fuente: elaboración propia en base a TradeMap.

Los precios internacionales de la miel crecen hasta 2014 acompasando el aumento de la demanda hasta alcanzar un máximo US$ 3.270 por tonelada, para luego presentar un “desplome” de precios hasta llegar a un promedio anual en 2019 US$/t 2.375 aproximadamente.

Los factores que explican dicha caída de los precios pueden ser múltiples pero sin dudas el fraude por adulteración de miel es el principal. “Información proveniente de estadísticas del comercio mundial de la miel, de inspecciones oficiales y de laboratorios privados sobre la prevalencia del fraude en la miel, nos permiten concluir que los mecanismos de fraude son responsables de la inyección de un volumen muy importante de mieles diluidas o de mieles no conformes al estándar en el mercado” (Apimondia[6], 2020).

En los últimos años se ha tomado mayor conciencia del problema y se han intensificado los controles de miel adulterada en los principales mercados de consumo (principalmente en Europa). Asimismo los avances tecnológicos asociados a los métodos de detección de adulteraciones permiten un mejor combate contra fraudes[7]. Tal es así que en el último trimestre de 2020 se observa una leve recuperación del precio, tendencia que se consolida e intensifica en 2021, lo cual supone un quiebre en la tendencia a la baja.

Un ejemplo de los mayores controles es la denuncia por dumping realizada por apicultores estadounidenses ante su gobierno a mediados de 2021, solicitando se impongan sanciones a los principales países proveedores[8] de dicho mercado. Por lo anterior, es esperable un efecto positivo en la competitividad de los países que no han sido denunciados, entre los cuales se encuentra Uruguay.

A nivel de mercados de destino, del análisis de los saldos netos de comercio se desprende que EEUU es el principal comprador[9] de miel del mundo, consumiendo aproximadamente un tercio del volumen de miel que se comercializa internacionalmente. Otros destinos importantes son Alemania (11%), Reino Unido (9%) y Japón (9%).

Fuente: elaboración propia en base a TradeMap y Penta-Transaction.

En lo que respecta a los precios que se pagan en cada destino, EEUU es el mercado con precios más bajos, alcanzando en 2020 su promedio anual más bajo de los últimos cinco años, US$2.246/t. En el caso de Alemania, si bien paga precios sensiblemente más altos, US$3.100/t, también se observa en 2020 el promedio anual más bajo de los últimos años. El resto de los mercados presentan recuperaciones de precio respecto al año anterior.

- El sector apícola nacional

De acuerdo al Registro Nacional de Propietarios de Colmenas (RNPC) el sector apícola en Uruguay en 2020 está compuesto por 2.438 apicultores y un total de 565.654 colmenas, por lo que continúa la tendencia de disminución en el número de propietarios, así como una mayor concentración en la cantidad de colmenas por propietario. Como aspecto positivo se puede destacar un aumento en el número total de colmenas del orden del 1% en lo últimos dos años, recuperándose capacidad productiva a nivel país.

Cuadro 1. Producción nacional de miel

Año | Propietarios | Colmenas | Rendimiento | Producción |

(kg por colmena) | (t) | |||

2010 | 3.244 | 503.179 | 16,3 | 8.205 |

2011 | 3.292 | 555.450 | 27,1 | 15.031 |

2012 | 3.165 | 568.312 | 20,3 | 11.509 |

2013 | 3.021 | 535.613 | 24,2 | 12.952 |

2014 | 3.224 | 582.989 | 20,7 | 12.060 |

2015 | 3.165 | 589.228 | 22,4 | 13.193 |

2016 | 3.071 | 587.512 | 17,1 | 10.057 |

2017 | 2.880 | 585.734 | 19,8 | 11.599 |

2018 | 2.644 | 556.107 | 17,2 | 9.565 |

2019 | 2.489 | 560.983 | 16,5 | 9.253 |

2020 | 2.438 | 565.654 | 24,4 | 13.811 |

Fuente: elaboración propia en base a Anuario DIEA 2020.

- Miel natural

La producción de miel alcanzó las 13.811 toneladas en el último año de acuerdo a la información relevada por DIGEGRA[10], por lo cual el promedio de producción anual de la última década es de 11.900 t aproximadamente.

A nivel de las ventas, Uruguay exportó en promedio 10.700 toneladas de miel al año entre 2011 y 2020. Por lo tanto, si se compara el promedio de producción con el promedio de exportaciones se concluye que aproximadamente el 90% de la miel producida tiene como destino la exportación.

En 2020 se exportaron 15.748 toneladas de miel por un total de US$ 31,1 millones, es decir, las exportaciones prácticamente se duplicaron en comparación con el año anterior. A nivel del volumen exportado supone el mayor guarismo de la década, esto se debe a que en 2020 junto con la producción de dicho año se liquidaron stocks de miel acumulados de años anteriores.

Este comportamiento extraordinario a nivel de cantidades tuvo como contracara un nivel de precios muy bajo. El precio promedio de exportación de 2020 fue de US$ 1.976 por tonelada, 4% menos que en 2019, año en que los precios ya se encontraban deprimidos. De esta manera en 2020 se alcanzó el promedio anual de precios más bajo de los últimos diez años.

En cuanto a los destinos de las exportaciones uruguayas de miel, España (38% del volumen exportado en 2020), EEUU (27%) y Alemania (12%) continúan siendo los principales. La reciente normativa adoptada por algunos países del mercado europeo que obliga a declarar el/los origen/es de la miel envasada, representan una oportunidad para Uruguay, ya que una de las fortalezas del país radica en su sistema de trazabilidad de la miel, siendo esperable por tanto que dichos mercados continúen creciendo.

(*) Proyección lineal a Diciembre |

Fuente: elaboración propia en base a Penta-Transaction.

Como se observa en la Gráfica 5 las proyecciones para el cierre de 2021 son sumamente positivas, en los primeros diez meses del año se registran exportaciones de miel por un total de US$ 32,2 millones, superando en valores al total exportado en 2020. Lo anterior se explica por un marcado aumento de los precios, tendencia que comenzó en el último trimestre de 2020 y se consolidó a inicios de 2021 (ver Gráfica 6). Los precios promedio de exportación de 2019 y 2020 se situaron en el entorno de US$ 2.000 por tonelada, mientras que en lo que va de 2021 el promedio asciende a US$/t 3.300, lo cual supone un aumento de nivel del 65%.

Fuente: elaboración propia en base a Penta-Transaction.

Al cierre de 2021 se estima un volumen total exportado de 11.700 toneladas aproximadamente, por un valor del orden de los 38 millones de dólares.

Los factores que explican la tonificación de los precios son varios. En primer lugar, de acuerdo a fuentes calificadas del sector, se registraron malas cosechas en los principales mercados de consumo (EEUU y Europa). A su vez, el encarecimiento de los fletes marítimos a nivel mundial representó una pérdida de competitividad para las mieles chinas, acortando la diferencia de precios de dicho origen respecto a los demás, ante lo cual el mercado respondió optando por mieles de mayor calidad. Por último, como se mencionó en el capítulo anterior, los mayores controles ante los casos de fraude parecen comenzar a tener efectos, impactando positivamente en los precios.

- Propóleos

De los otros productos de la colmena[11], el propóleos es el que presenta el potencial más promisorio dado que el mercado mundial de este producto ha adquirido un fuerte dinamismo en los últimos años[12].

Los propóleos son una mezcla de secreciones salivares y cera de las abejas con resinas de plantas cosechadas por ellas, los cuales son utilizados por las abejas para sellar y proteger la colmena. Es una composición compleja de más de doscientas sustancias, incluyendo compuestos orgánicos activos como ácidos aromáticos, fenoles, flavonoides, aminoácidos esenciales y aceites esenciales. Los usos más frecuentes son en medicina[13] (tanto humana como veterinaria), la industria de alimentos, la fabricación de cosméticos y productos de cuidado personal.

A nivel nacional se estima un potencial productivo de 100 gr por colmena al año, por lo que de acuerdo a la cantidad de colmenas registradas, se puede estimar que Uruguay tendría una capacidad máxima anual de aproximadamente 56.500 kg de propóleos.

La producción de propóleos en Uruguay tiene varias fortalezas, como ser: un sistema de producción de propóleos que dispone de Buenas Prácticas de Manufactura, un sistema de trazabilidad consolidado en el sector y un profundo conocimiento del sistema de producción para la obtención del propóleos por parte de los apicultores nacionales.

Básicamente existen dos métodos de recolección de propóleos, el propóleos “de raspado” y el “de malla”. El sistema de recolección y la pureza determinan distintos grados de aceptación en los mercados, así como su aptitud para emplearlo en los distintos tipos de preparaciones comercializadas.

El propóleos “de raspado” se obtiene a través del raspado de los cuadros o cajones, el cual luego se somete a un procedimiento de eliminación de sustancias groseras. El propóleos “de malla” se obtiene a través de la colocación de mallas de polietileno de alta densidad entre los cabezales y la entretapa de la colmena. En ambos casos se obtiene un propóleos en bruto, es decir, en estado natural tal como se extrae de la colmena. Sin embargo, el propóleos de raspado generalmente es de peor calidad que el de malla, ya que arrastra impurezas de cera, fragmentos de madera y detritos.

Los propóleos se comercializan bajo diferentes formas, con diferentes propósitos y destinos, por lo que se lo puede encontrar en diferentes posiciones arancelarias, dificultando el análisis de los flujos de comercio. Los propóleos en bruto son exportados bajo la posición arancelaria 041000. En lo que respecta a los extractos alcohólicos mayoritariamente ingresan en la posición arancelaria 1302[14]. Por último, otras preparaciones como extractos con otros contenidos de alcohol o productos con mayores grados de elaboración, caen en una amplia variedad de posiciones imposibilitando su análisis estadístico.

Típicamente el propóleos de raspado se comercializa como propóleos en bruto, siendo utilizado como materia prima para diferentes elaboraciones. Su destino es principalmente para uso humano, con pequeñas partidas para uso industrial (para producción resinas y barnices por ejemplo). El mercado de propóleos en bruto es irregular y los canales de comercialización no siempre son los formales, existiendo un flujo de contrabando principalmente con destino a Brasil.

Cuadro 2. Exportaciones nacionales de propóleos en bruto

(en dólares)

Destino | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |

China | 359.284 | 40.942 | 290.424 | 282.523 | 218.488 | - | - |

Otros | 15.800 | 31.680 | 7.288 | - | - | - | - |

Total | 375.084 | 72.622 | 297.712 | 282.523 | 218.488 | - | - |

Fuente: elaboración propia en base a Penta-Transaction.

De enero a octubre.

Prácticamente el 100% de las exportaciones de propóleos en bruto se han vendido a China. Los precios de los últimos cinco años oscilan entre US$/kg 31,5 y US$/kg 59,6.

Por su parte, el propóleos de malla se destina principalmente a la producción de extractos de propóleos, la cual es la manera más extendida de comercialización. En los extractos se separan los componentes valiosos del propóleos de aquellos que no lo son (fundamentalmente cera y resinas), siendo el extracto mediante etanol el método de producción más utilizado. En este caso se trata de un producto sujeto a un proceso industrial, con un mayor grado de estandarización y con parámetros de producción asimilables a la industria farmacéutica.

Los extractos se comercializan tanto en formato líquido como en polvo. El precio promedio de exportación de este producto ha sido US$ 184 por kilogramo.

Cuadro 3. Exportaciones nacionales de extracto de propóleos

(en dólares)

Destino | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |

Alemania | 58.983 | 92.770 | 75.596 | 314.960 | 177.109 | 45.597 | 187.711 |

Argentina | 23.962 | 42.062 | 23.678 | 47.088 | 11.302 | 9.258 | 25.250 |

Nueva Zelanda | 2.188.326 | 2.047.678 | 1.297.278 | 3.474.222 | 1.447.957 | - | - |

Otros | 56.306 | - | 37.135 | - | 4.492 | 49.364 | 42.909 |

Total | 2.271.271 | 2.182.511 | 1.396.552 | 3.836.271 | 1.636.367 | 54.855 | 212.960 |

Fuente: elaboración propia en base a Penta-Transaction.

De enero a octubre.

A nivel de los mercados de propóleos, tanto en bruto como en extractos, no hay grandes restricciones en cuanto a normativa para el acceso a Europa, Asia y Oceanía. A nivel de aranceles, el propóleos en bruto posee un muy bajo arancel en EEUU (1,1%), siendo de 7,7% en la UE. En el caso de China los aranceles son mayores (20%) y Uruguay se encuentra en desventaja ante competidores que tienen acuerdos comerciales con dicho país. En el caso de los extractos no pagan aranceles en EEUU, UE y Nueva Zelanda.

Como se observa en los Cuadros 2 y 3, en los últimos dos años las exportaciones uruguayas de propóleos han tenido problemas, debido a la dificultad de acordar un procedimiento para su certificación con destino a la exportación, en particular el hecho de declarar el producto como “apto para consumo humano”. En este sentido, es imperioso el trabajo conjunto entre el sector público y los privados con el objetivo de levantar las actuales restricciones.

Dado el dinamismo del mercado y el posicionamiento de Uruguay en los principales destinos, las exportaciones uruguayas podrían incrementarse de manera significativa, aunque existen serias limitantes en cuanto a la variación de las cantidades producidas anualmente.

La exportación de propóleos uruguayo como materia prima para Brasil, tanto en bruto como en extracto, sería una oportunidad interesante. La principal debilidad para el acceso al mercado brasileño es la existencia de barreras sanitarias; Brasil es formalmente un país libre de loque americana[15], mientras que Uruguay no lo es.

- Síntesis y perspectivas

En 2020 se alcanzó un record en volumen de miel exportada pero con precios de exportación que parecen haber alcanzado su piso. A la producción de 2020 se sumaron stocks acumulados de años anteriores que no se habían logrado colocar. En el último trimestre de 2020 los precios de exportación dieron los primeros signos de recuperación, rompiendo con una tendencia a la baja de los últimos 5 años. A principio de 2021 la tendencia creciente de precios se intensificó, alcanzando niveles similares a 2014 y 2015, años record de exportación en valores.

Las perspectivas para 2022 son buenas, la denuncia por dumping en el mercado estadounidense y la normativa europea de declaración del origen en los envases, suponen oportunidades que Uruguay puede aprovechar para incrementar sus exportaciones a dichos mercados.

Por su parte, el mercado de propóleos se avizora como un mercado dinámico en los próximos años, en los que Uruguay tiene la oportunidad de ampliar su capacidad exportadora. Para ello el país debe embarcarse en avanzar en la cadena de valor, buscando una mejora de la calidad de este producto, tipificando y diferenciando sus propóleos.

Asimismo, es imperioso trabajar en levantar las actuales restricciones a nivel de los procedimientos de certificación de las exportaciones. También es necesario encarar negociaciones para buscar soluciones al ingreso de propóleos a Brasil y controlar en paralelo el flujo informal de mercadería.

Por último y a modo de reflexión, en un país con una matriz productiva de base agroexportadora, en el que los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad son cada vez más relevantes para la diferenciación de sus productos, posiblemente sea momento de valorar al sector apícola no sólo por su producción de miel, sino también por los servicios y externalidades positivas que brinda, como la polinización y las alarmas tempranas en el cuidado de nuestro ambiente.

- Referencias y fuentes consultadas

Apimondia (2020), Declaración de Apimondia sobre el fraude en la miel.

Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA)[16].

DIEA (2020), Anuario Estadístico Agropecuario 2020.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAOSTAT.

Heber Freiría (2021), Fortalecimiento de la capacidad exportadora del sector apícola del Uruguay a través del aseguramiento de la inocuidad y la incorporación de tecnología.

ICEX (2017), La normativa agroalimentaria en China.

MGAP-DILAVE (2017), Cartilla de pautas para una adecuada producción de propóleos.

Naciones Unidas, Estadísticas de comercio (UN Comtrade).

Organización Mundial del Comercio, International Trade Centre (Trde Map, Market Access Map).

Sociedad Apícola de Uruguay.

[1] Economista, delegado alterno del MIEM en la CHDA, sebastian.bianchi@miem.gub.uy

[2] Ingeniera Agrónoma, delegada titular del MIEM en la CHDA, alejandra.carrau@miem.gub.uy

[3] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (www.fao.org/faostat)

[4] Pandemia mundial de SARS-CoV-2 (coronavirus).

[5] Precios promedio de exportación de los diez principales países exportadores en cantidad.

[6] Federación Internacional de las Asociaciones Apícolas.

[7] Resonancia Magnética Nuclear (NMR por su sigla en inglés) y Cromatografía Líquida acoplada a Espectrometría de Masas de Alta Resolución (LC-HRMS por su sigla en inglés).

[8] India, Vietnam, Ucrania, Brasil y Argentina.

[9] Cabe aclarar que “principal comprador” no equivale a ser el país de mayor consumo. Si en la cuenta se incluye la producción China es el mayor consumidor.

[10] Dirección General de la Granja (DIGEGRA-MGAP).

[11] Cera, Polen, Propóleos, Jalea Real y Apitoxina.

[12] De acuerdo a la consultora Market.us El mercado mundial de extractos de propóleos alcanzó en 2018 los 411 millones de dólares, proyectándose un valor de 609 millones para 2028, con una tasa anual de crecimiento del 4%. Asimismo la firma Mordor Intelligence estimó el tamaño del mercado de propóleos para el 2020 en US$ 607 millones, proyectando una tasa de crecimiento del 5,5 % anual; por lo que el mercado en 2026 sería en el entorno de US$ 830 millones.

[13] El propóleos tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antimicrobianas, inmunoestimulante, cicatrizante y anestésico.

[14] Posición 13021991 en el mercado de EEUU, 13021970 para la UE y 13021990 en el caso de China.

[15] La loque americana es una enfermedad de origen bacteriano, Paenibacillus larvae, que afecta a las crías de las abejas.

[16] La Comisión Honoraria para el Desarrollo Apícola (CHDA) es una comisión asesora, creada por ley en 1999, integrada actualmente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM), la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) y la Asociación de Exportadores de Miel de Uruguay (ADEXMI). Este grupo de trabajo tiene como objetivos promover el desarrollo de la producción, elaboración y comercialización de los productos de la colmena; coordinar las acciones de entidades públicas y privadas dirigidas al sector; asesorar al Poder Ejecutivo en materia de política apícola entre otras varias actividades y acciones.