De Santander a Ribadeo: crónica de un periplo literario

Casa solariega de los Zorrilla de San Martín

Por Gustavo San Román

Mi destino era la villa de Ribadeo, en la costa cantábrica, sobre la ría que separa Galicia de Asturias. Para viajes europeos trato de evitar trasbordo de aviones desde mi aeropuerto local, el Aeropuerto de Edimburgo, que queda a 80 km al suroeste de mi pueblo, St Andrews, el de la playa que abre la película Carros de fuego con el memorable tema de Vangelis. No había vuelos esta vez, ni a Santiago de Compostela ni a La Coruña, pero sí a Santander, ciudad que no conocía, pero que la sabía recomendable. Así que salí para Cantabria un lunes (día de los vuelos low-cost), el penúltimo lunes de julio de este 2024, para retornar una semana más tarde, al otro día del centenario de la muerte de José Alonso y Trelles, motivo final de la excursión.

Viajé solo y por un asunto literario, campo que ha sido mi ocupación desde mi doctorado sobre la escritura fantástica uruguaya hace ya largas décadas. Así que, sin ataduras de ningún tipo, me puse a ver qué ventaja sacarle a esos días de total libertad. Era indispensable alquilar un coche para volver a tiempo al aeropuerto de Santander, que lleva el nombre de un famoso golfista que jugó muchas veces en el campo más antiguo del mundo, el Old Course, y que corre junto a la playa que mencioné antes. Seve Ballesteros, quien además recibió de mi universidad un doctorado honorario hace unos años y cuyo nombre estuvo entre los candidatos para bautizar una de las residencias de estudiantes, nació en Pedreña, un poblado que mira a Santander desde el lado este de la bahía. Estudiar literatura es para mí una búsqueda de coincidencias, figuras, arabescos —lo que en inglés se llama patterns— semánticos y lingüísticos, por lo que el itinerario empezó bien en ese sentido.

Dormí en Santander dos noches en una funcional residencia de estudiantes que en el verano recibe turistas. Llegué en la tardecita y salí a recorrer la bahía y el centro. Pronto me di cuenta de que estaba en la Semana Grande, con música al aire libre y gente que lucía camisetas y pañuelos de sus respectivas peñas, algo parecido a los sanfermines de Pamplona. Al otro día, martes, volví al centro y visité la catedral, que tiene dos niveles. En el superior está el impresionante sepulcro del insigne intelectual santanderino Marcelino Menéndez Pelayo, un hombre profundamente católico. Encontré esta descripción inmejorable del monumento:

Victorio Macho dispuso una figura yacente de piedra que representa a Menéndez Pelayo vestido con sayal de fraile, tal como su cadáver fue amortajado, la cabeza reposando sobre dos grandes infolios, el brazo derecho desfallecido, mientras el otro sostiene sobre el pecho un libro y una cruz. Al pie del sepulcro, la siguiente leyenda atribuida a don Marcelino: «¡Qué lástima tener que morir cuando me quedaba tanto por leer!».

Siempre he respetado, y envidiado, a quienes tienen esa fe inquebrantable, pues les da estructura en la vida y robustez para enfrentar las adversidades. Cada tanto, pruebo ir a misa a ver si algo se anima en mí, y decidí que trataría de volver a la catedral antes de partir; una de las guías me dijo que había una misa de tarde en la iglesia de arriba, seguida por otra en la de abajo, y que había gente que «hacía doblete».

De la catedral crucé la calle principal para visitar a un antiguo corresponsal, médico indagador de la cultura de su tierra. A principios de este siglo, Roberto Lavín me envió recortes de sus trabajos en la prensa local sobre dos cántabros que dejaron huella en mi país: Juan Zorrilla de San Martín y Rafael Barrett. Al saber que pasaría por su ciudad, le escribí y quedamos en vernos a media mañana. Entonces conocí en persona al amigo epistolar, a su esposa Rosita y a su colega de intereses, Arturo. Charlamos sobre mi viaje al valle de Soba, tierra solariega del «poeta de la patria», mientras mirábamos el mapa y calculábamos tiempos y distancias. Mi inspiración era el bello capítulo de Resonancias del camino en donde Zorrilla relata el peregrinaje a sus raíces.

Rosita, que mientras hablábamos había puesto una deliciosa mesa de aperitivos, me pasó un papel con un nombre y una dirección, a ver si los conocía; para mi sorpresa, eran las señas de mi querido y malogrado colega, Nigel Dennis. Rosita lo había conocido al asistir a una charla suya sobre García Lorca en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuando al poco tiempo salió un libro en España sobre el poeta granadino, la alumna ocasional se lo envió a St Andrews; Nigel le respondió con una carta agradecida y afectuosa, como todas las de él.

Hace poco tuve ocasión de hablarle sobre Nigel a un público compuesto en su mayoría por estudiantes de español. Les dije que ese hombre fue personificación cabal de una atractiva expresión que captura una de las grandes cualidades humanas: el don de gentes. «Qué coincidencia», le dije a Rosita, y pensé que auguraba bien para mi viaje. Fui consciente, además, de otros ecos lorquianos: el nombre de mi anfitriona, que aunque feliz y largamente casada es el epónimo de una obra lorquiana, y mi alias cuando intercambiábamos mails Nigel y yo. Como su nombre era difícil de pronunciar para los españoles, mucha gente lo llamaba don Miguel, y con ese mote empezaba yo mis mensajes. Yo para él era Pepe, a raíz del escrito de una alumna sobre La casa de Bernarda Alba —que ambos dábamos a los del primer año— donde la chica se refirió al único y siempre ausente personaje masculino en esa pieza, Pepe el Romano, como Pepe San Román. Y una tercera o cuarta coincidencia: Arturo vive cerca de Pedreña, cuna de Seve Ballesteros.

Antes de irme saqué la primera selfi con gente que conocí en mi periplo. Arturo me alcanzó al aeropuerto para recoger el coche de alquiler, pues había preferido conocer el tráfico de la nueva ciudad antes de zambullirme en él. Le entregué a la joven de la agencia mi pasaporte británico (el que uso, porque renovar el uruguayo requiere ir cada cinco años a Londres, que me queda lejos) y licencia de conducir, y notó mi lugar de nacimiento. Entonces me dijo con una sonrisa que su novio era uruguayo y que acababan de regresar de su primera visita juntos al país. Había conocido Montevideo, Punta del Este y Cabo Polonio, le encantó el ambiente y declaró jubilosa que estaría muy dispuesta a emigrar; yo le comenté que en mi última estadía había notado otros jóvenes españoles que habían tomado esa opción. En algunos de los mileuristas de hoy se repite el hacer la América de cien años atrás.

Dejé el coche cerca de la residencia y volví al centro en bus. Di otra vuelta por la ciudad y llegué a tiempo para la segunda misa en la catedral. Zorrilla, que se carteó con Menéndez Pelayo y lo conoció más tarde en Madrid, fue, como él, hondamente católico, y su fe lo ayudó en duras adversidades, como fueron perder dos esposas. Pudo consolar su sufrimiento «bendiciendo la voluntad de Dios», como dice en el prólogo a su famoso poema. Fuerte contraste con dos ilustres contemporáneos, Rodó y Unamuno, que querían creer, pero les costaba aceptar las estructuras y leyendas de la Iglesia. Zorrilla cuestionó la angustia de fin de siglo de los decadentes, que vislumbraba en la primera obra de Rodó, e incluyó al pasar el poder de la fe en su discurso ante el féretro repatriado de su amigo en el atrio de la universidad. Yo estoy más cerca de Rodó en ese sentido, siento lo espiritual y entiendo la religión como manera de organizar esa dimensión, pero, como a la mayoría de los uruguayos, me cuesta la fe.

La misa fue decepcionante. El cura, cuarentón, hizo una ceremonia mecánica y breve, una liturgia exprés con lecturas del Evangelio sin comentario alguno. He estado en alguna misa protestante en Escocia y siempre hay algún sermón donde se reflexiona sobre un tema candente, haciendo pensar a los feligreses, pero esto no ha sido común en las misas católicas a las que he asistido en varios países.

Me fui a cenar unas tapas y a dar la última recorrida por la ciudad. Por casualidad pasé por la puerta del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria que estaba a media hora de cerrar. Me dirigieron al retrato del tirano Fernando VII de Goya, donde se nota la ausencia de admiración del artista. En una vitrina cercana está la correspondencia manuscrita sobre el encargo y el pago que exigió el pintor. Al salir ya era tarde para visitar la Biblioteca de Menéndez Pelayo, que está a la vuelta, pero vislumbré en el jardín un busto que reconocí enseguida: José Enrique Rodó por Edmundo Prati, que no sabía o no recordaba que estaba allí (después comprobé que está registrado en el espléndido video de Gladys Bonino sobre la iconografía del escritor, en YouTube). Del mismo escultor tengo en mi escritorio la figura de Rodó sentado, que adquirí como recompensa íntima con parte del dinero de un premio de un concurso sobre el autor; tengo también en la pared frente a mi escritorio el exquisito retrato que hizo Luis Queirolo Repetto. Entre otras huellas artísticas de mi país en casa, la última viene al caso ahora: el magnífico dibujo de José Luis Zorrilla de San Martín, hijo del poeta, que plasma al Tabaré que acaba de morir, y que compré en la casa de subastas de un descendiente de ambos en Montevideo, donde, además —otra de las coincidencias que me escoltan y deleitan—, trabajó mi hijo mayor, escocés y uruguayo, durante toda la pandemia.

Ya en mi cuarto de estudiante en esa última noche en Santander volví a leer la correspondencia entre Zorrilla y Menéndez Pelayo, que comenzó con una expansiva carta del uruguayo, no desprovista de fino humor, y la positiva respuesta del gran polígrafo, que resalta el vínculo étnico (montañeses) y religioso que los une.

Al otro día salí para el valle de Soba, primero para ubicar el hotel boutique donde me quedaría esa noche y luego seguí hacia los dos poblados con conexiones de los Zorrilla. Luego de un encuentro algo alarmante en la carretera con una manada de vacas lecheras que se dirigían derecho a mi coche (detenido para evitarlas al último momento, aunque le pegaron suavemente con las colas oscilantes), llegué a Ramales de la Victoria, donde está el mayor ayuntamiento de la zona. Paré allí porque su biblioteca municipal lleva el nombre de Juan Zorrilla de San Martín y quería donar un ejemplar de mi edición de Tabaré. Resulta que la presencia del autor no se nota ni en el rótulo de la biblioteca ni en el catálogo, según me confirmó una recién integrada bibliotecaria, que aceptó gustosa mi obsequio.

Mientras conducía adentrándome en ese valle mirífico por carreteras que se iban haciendo más vacías, onduladas y estrechas, pensaba en mi larga relación con ese autor; de los primeros que revisité de forma profesional para sacarlo de la neblina de unos versos sobre una flor que al caer al río creaba círculos concéntricos que hacían temblar los camalotes. Descubrí su pasión por ayudar a forjar la patria, su colosal capacidad de trabajo y el formidable respeto que provocó dentro y fuera del país. Solo su contemporáneo más joven, el mencionado Rodó, se le compara en ese sentido. Mirándolos a estos dos y a algunas otras figuras escolares, que la ausencia y la necesidad de entender mis raíces me hicieron estudiar desde la distancia, me di cuenta del acierto de los maestros e intelectuales que los pusieron en los programas pedagógicos, porque mirados desde mi perspectiva más objetiva se confirmaba la belleza y bondad de su escritura. Lo mismo me ocurriría con algunos personajes históricos, como el insólito Batlle y Ordóñez y el pasmoso Artigas, este último, tema profundo de Zorrilla y mención respetuosa en El Viejo Pancho.

A Zorrilla retorné hace poco cuando me invitaron a contribuir a un proyecto de la Oxford University Press sobre épicas nacionales al que no me pude negar. En su libro de viajes encontré el texto más relevante para mi excursión, la crónica de su visita al valle de Soba. Ese escrito breve, pero denso y sustancioso, menciona dos aldeas: San Martín, donde hay dos casas solariegas, y San Pedro, situada en una «abrupta cima» al final de una subida larga y sinuosa (Zorrilla y sus hijos la hicieron trabajosamente a caballo). Ambos caseríos ocupan parajes bucólicos con maravillosas vistas de bosques y montañas y una población estable de alrededor de la veintena o un poco más de almas. Los sitios genealógicos de internet indican que las raíces familiares del poeta estaban distribuidas por toda la zona —los abuelos paternos eran Zorrilla de San Martín los dos, probablemente primos, y la bisabuela era Gutiérrez de Rozas—. O sea que esta señora provenía de la aldea homónima cercana a San Pedro y era quizás parienta distante del gobernador decimonónico argentino cuyo apellido a veces aparece con esa ortografía. Por allí pasé siguiendo los pasos de la peregrinación de Zorrilla y conocí al cura Antonio, que estaba cerrando la iglesia; la volvió a abrir para mostrármela y, luego de una amena charla, me saqué la segunda selfi del viaje.

En su crónica Zorrilla dice que un tal Vicente Gutiérrez, o sea, familiar lejano por su bisabuela, actuó de guía y de anfitrión. Me costó al principio decidir de cuál de los dos pueblos hablaba, pero al decir que escuchaba las campanas de «la sonora torrecita cuadrada de la iglesia» quedaba claro que era San Pedro, pues la de San Martín es más grande y no tiene torre. Dice también que en esa iglesia se bautizó su padre y que en su camposanto están enterrados sus «abuelos de varias generaciones». Hoy no se ven sepulturas y detrás de la iglesia hay un parque de recreo para niños. Conversé con la alcaldesa pedánea, Sara, acompañada de Byron, su perro ciego, y me abrió la iglesia para comprobar si había tumbas de Zorrillas adentro (no las hay). Me saqué con ella una previsible selfi. Antes de partir visité el cementerio nuevo y noté el nicho de un Nicolás Gutiérrez Zorrilla, con seguridad pariente del que atendió al poeta y a sus hijos Juan Carlos y Alejandro.

Estuve después en San Martín, donde se encuentran las dos casas solariegas con escudos de armas de la familia. Una de ellas tenía albañiles dando los últimos retoques para abrirla, ahora convertida en hostal de montañistas; la otra tuvo en su momento dos blasones mellizos, con la célebre y atinada leyenda sobre cómo hay que «velar la vida de tal suerte que viva quede en la muerte». Queda uno de los dos, pues el otro devino inaudito regalo del rey Alfonso XIII al poeta, que se materializó en una ceremonia en Montevideo en marzo de 1929 en presencia del embajador español y el presidente uruguayo: la entrega oficial de ese escudo al autor en su casa de Punta Carretas, donde quedó colocado.

Son notables en Zorrilla la bondad, la modestia y la dimensión emocional de su escritura. El relato de su visita al pueblo ancestral así lo demuestra, en particular cuando dice que no llegaba por primera vez, sino que «regresaba a él». Esa es la sensación que tuvieron otros escritores nuestros, como Ángel Rama y José Pedro Díaz, y que percibí yo también al visitar las tierras de mis abuelos maternos. Recuerdo ahora la casona de Rábade, junto al río Miño, donde había nadado mi abuelo Valentín, cuando conocí a su hermano menor, José, ya muy viejito, y a su hijo y familia (una vecina me dijo que en la casa de José estaría «la Nora», que yo entendí como el nombre de una señora que lo cuidaba, pero resultó que esa era la palabra gallega para nuera). Zorrilla tenía 37 años cuando pisó su tierra familiar; yo 27.

*

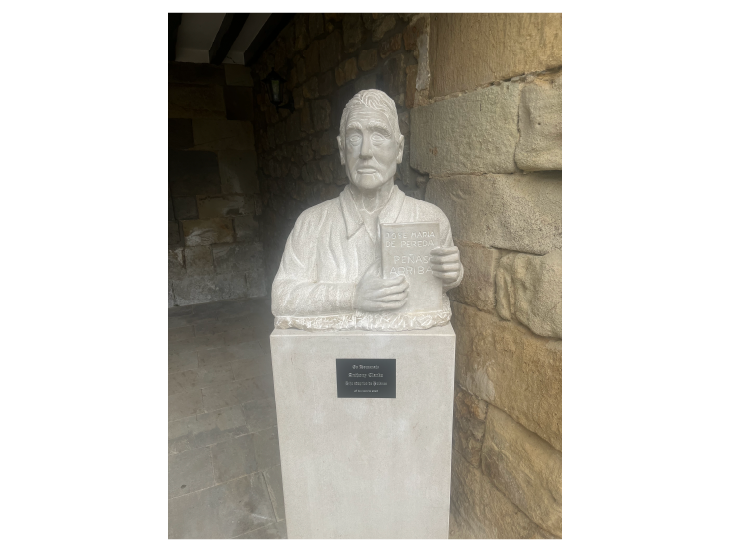

Dormí esa noche en mi encantador hotel rural y al otro día salí para mi próxima parada, Polanco, cuna de otro escritor querido, el costumbrista José María de Pereda (1833-1906), cuya admirable novela Peñas arriba (1895) me impresionó hace años. Cuando estaba por el último tercio de ella, Pereda oyó un tiro de escopeta y descubrió atónito que se había suicidado el hijo. Zorrilla le envió una carta con «nobles y cristianas frases» que le sirvieron de consuelo, como le dijo en respuesta.

Al llegar me encontré con una sorpresa-coincidencia, el busto de Anthony Clarke frente al centro cultural del pueblo, que lleva su nombre. Se trata de otro finado hispanista británico a quien conocí, de los de antigua prosapia; ingleses que, como mi amigo Nigel, dejaron su huella en las comarcas a cuya literatura aplicaron interpretaciones sutiles y esclarecedoras, llenas de sensatez y vacías de teorías abstrusas. Doy otros dos ejemplos: los catedráticos de Cambridge y Oxford de mis tiempos de doctorando, ambos medievalistas y editores del Poema de Mio Cid en sendas versiones canónicas españolas, Cátedra y Castalia. A Colin Smith lo conocí bastante pues estudiaba en su universidad. Menos a Ian Michael, el de Oxford, pero una vez le pregunté por qué en una de las novelas policiales que escribía como hobby, usando el seudónimo David Serafín, había elegido de malo singularmente monstruoso a un uruguayo. Me respondió que fue por casualidad, sin ganas de denigrar esa nación.

En Polanco está en venta en estos momentos la casa de Pereda, pero, como necesita reparaciones y no viene con mobiliario de la época, el ayuntamiento duda sobre si comprarla (en el caso de la de Zorrilla en Montevideo, fue adquirida por el Estado y los enseres fueron donados por la familia). El par de bares y restaurantes de la villa tienen nombres de novelas del autor.

La penúltima noche la pasé ya en tierra relacionada con José Alonso y Trelles, el poeta gauchesco El Viejo Pancho. Dormí en Navia, donde Francisco, el padre del futuro escritor, trajo a su familia desde Ribadeo cuando el niño estaba por empezar primaria. Esa tardecita cené chipirones y luego tomé una sidra en compañía de José y Ana, que eran de los pocos sidreros del local, donde la mayoría tomaba cerveza. Me decían que la tradición está menguando, pero que sigue incólume en su villa de Mieres (como lo demuestra el monumento a un escanciador en la plaza principal). También tengo una selfi con ellos.

Al otro día pasé por dos lugares asociados a la familia de El Viejo Pancho. El primero, la Casa Trelles, en Puerto de Vega, donde murió Jovellanos —y donde la selfi fue con un vecino interesado en el tema, José Manuel, que me encomendó a Servando, cronista oficial de Navia—; el otro, la aldea colombroña (Trelles), a 9 km al sur de Navia, de donde surge la estirpe, según me confirmó Servando después por mail. Tampoco allí había tumbas de personas con el apellido Trelles ni iglesia antigua, aunque un lugareño creía que había existido un camposanto en el predio de la actual. Como me quedaba de camino visité el bonito puerto de Viavélez, cuna de la escritora más prolífica de nuestra lengua, Corín Tellado. Y por fin, antes de cruzar la ría, pasé por Castropol, adonde la familia de Trelles se mudó luego de la partida del joven hacia el Río de la Plata. En el cementerio de ese pueblo encontré el nicho de su sobrina, Paquita, que murió en 1995 a punto de ser centenaria.

*

Llegué a mi destino final por la tarde del viernes 26, en la que fue mi sexta visita a una villa que quiero mucho. Estuve siempre por asuntos del escritor que está consagrado en busto en la plaza principal por uno de nuestros grandes escultores, hijo de… —sí, otra coincidencia en este catálogo de ellas— el «poeta de la patria». Del molde de José Luis Zorrilla de San Martín se fundieron tres bustos: además de este, el de la calle y plaza El Viejo Pancho del barrio montevideano de Pocitos y el del parque a la entrada de Tala, la localidad canaria donde Trelles pasó la mayor parte de sus 67 años. Por coincidencia, esta vez deliberada, mi última cita con la villa gallega rememora la primera, exactamente treinta años antes, cuando se cumplían los setenta años del deceso del autor. Ahora se trataba del centenario, y comencé a idear el nuevo proyecto, que se materializó este otro 28 de julio, a principios de la pandemia.

Pensé primero en una nueva edición de Paja brava (1916), su obra mayor, pero con dos particularidades: en versión bilingüe castellano gauchesco - gallego —en una especie de retorno del hombre a su tierra nativa, acarreando el equipaje artístico que adquirió y desarrolló en la adoptiva— y con ilustraciones de artistas uruguayos contemporáneos. Quería también lograr una equivalencia de participación práctica y financiera entre esas dos patrias, de modo que, si una pagaba la traducción y la publicación, la otra contribuiría con las ilustraciones y quizás con un payador enviado a la presentación (esto último se debió cancelar a último momento por razones de salud).

En Ribadeo consulté en primer lugar a Manolo Valín, concejal de cultura en mis primeras dos visitas y cuya actuación fue crucial en las otras, sobre todo cuando se logró un congreso académico con participación del grupo de teatro y la coral de Ribadeo, y con la colaboración equitativa y hospitalaria del alcalde y de la concejala de Lourenzá, hermosa tierra de Vicente Fernández, padre de nuestra Juana de Ibarbourou. Tanto el coloquio como el libro de sus actas (colgado en internet) están entre las cúspides de mi carrera académica y personal. Tuve que dar tiempo al tiempo, pues las cosas de palacio van despacio, y cuando ya pensaba que no llegaríamos a mi meta de tener el libro para el día del centenario, la cuestión se empezó a mover a ambos lados del Atlántico.

La nueva concejala de Ribadeo, Begoña Sanjurjo, quedó encargada de la parte gallega; desde Uruguay, Nicolás Der Agopián, coordinador del Instituto Nacional de Letras, también tomó las riendas. Comenzamos una serie de reuniones virtuales durante nueve meses de consultas regulares (las connotaciones de ese lapso no le pasaron desapercibidas a Begoña, como dijo en la presentación). Por fin, decidimos no publicar una edición completa de la obra poética mayor (que ya hice, dos veces), sino una antología. Apostaríamos a un libro-objeto que quedaría como un gran homenaje de las dos patrias del hombre y del poeta y que además recordaría a otro logro parecido: cuando en 1926 se publicó en Uruguay una edición ilustrada por artistas de la época. Mi intención última era fomentar los lazos de fraternidad entre Ribadeo y Tala, y así lo declaré en la dedicatoria del libro.

En fin, lo logramos: la edición es una preciosidad. A poco de llegar el viernes, visité una vez más el archivo de Dionisio Gamallo Fierros (1914-2000), el notable estudioso local de Trelles. Durante décadas, y mediante escritos e intervenciones ante las autoridades, Gamallo dio a conocer la obra del poeta en Galicia y, gracias a una estrecha relación con la familia de Trelles en Castropol, se convirtió en custodia de importantes manuscritos y correspondencia del ribadense-talense. Mi anfitrión fue mi viejo amigo Toni Deaño Gamallo, sobrino del profesor, y juntos volvimos a mirar material que pudiera ser relevante a una edición de teatro que está en gestación en Uruguay. No hallamos obras nuevas, pero sí algunas fotos valiosas.

El sábado de noche Toni dirigió al grupo de teatro de la villa en una magnífica puesta en escena de la primera obra de Trelles, El rigor de las desdichas, como lo habían hecho en 2007. El domingo 28, luego de una digna oferta floral al busto del escritor, acompañada por música tradicional gallega, en una mañana calma y soleada, presentamos el libro en la misma sala del ayuntamiento donde en 1994 pregunté, al final de una conferencia sobre el amor en El Viejo Pancho, si se lo leía en su villa natal. A la negativa del público siguieron tres décadas y varias tareas para superar esa falta.

*

Mi periplo fue desde la tierra ancestral del poeta culto de la patria a la del vate del pueblo, o, como dijo el mismo Trelles al evaluar su propia obra, del mester de clerecía al mester de juglería. Estos dos poetas, periodistas e intelectuales coetáneos son venerados por los uruguayos; los dos son románticos y duchos en expresar la sensibilidad propia y la de nuestra gente. Dice Zorrilla ante el féretro de Rodó que el presidente Brum, que le ha encargado la oración fúnebre, no puede esperar palabras meramente protocolares: «él sabe que entre las cosas que yo ignoro […] está la de ser inexpresivo». Por su parte, El Viejo Pancho declara en el prólogo a su libro mayor que a sus versos toscos los salva el granito de emoción con que los ha dotado y sugiere —y qué apropiada esta nueva coincidencia— que podría hacerse con ellos lo que dijo Menéndez Pelayo de las novelas de su paisano, Pereda: «antes de juzgarlos, sentirlos». Quizás eso explique buena parte de por qué las obras de estos dos grandes poetas me han ocupado de forma intermitente durante toda mi carrera académica.

Luego de la presentación, el cónsul uruguayo para el norte de España nos informó que las cajas con ejemplares de la antología bilingüe ilustrada destinadas a Uruguay serían enviadas no por servicio de mensajería por avión, sino por mar, como viajaron tanto Zorrilla como Trelles y también este estudioso de ellos. El barco sería el velero escuela Capitán Miranda de la Armada nacional, que justo atracaba en Vigo en esos días, y el capitán de ese barco escuela tiene un nombre y apellido que no podrían encajar mejor en este relato de coincidencias: Artigas Zorrilla. Creo que el hombre no es descendiente de nuestro poeta —sí es nieto del comandante de la Armada que se opuso al golpe militar de 1973—, pero celebro los ecos que inspirará su nombre en la misión del navío, que, además de entrenar marinos, es dar a conocer a Uruguay por el mundo.

Una última coincidencia. El lunes por la mañana, mientras conducía de vuelta al aeropuerto Seve Ballesteros, caí en la cuenta de que el trayecto desde Edimburgo hacia St Andrews representa la misma distancia y grado de orientación —al noreste a vuelo de pájaro— que de Montevideo a Tala. Y de que haría ese otro periplo, una vez más, dentro de pocos meses.

Roberto, Rosita, Arturo y Gustavo

Monumento a Anthony Clarke, «hijo adoptivo de Polanco»

Presentación de Antología poética, de José Alonso y Trelles, El Viejo Pancho, con el editor, el alcalde Dani Vega y el traductor Daniel Chapela

Gustavo San Román (Montevideo, 1956) es catedrático emérito de la Universidad de St Andrews, Escocia, donde pasó más de tres décadas enseñando lengua y literatura hispánicas e investigando literatura uruguaya. Entre sus publicaciones están las Obras completas de José Alonso y Trelles, El Viejo Pancho (2005) y José Enrique Rodó: una biografía intelectual (2021).