Estas palabras relatan la búsqueda de la tumba de mi padre (fragmento de Allanamientos)

Por Sebastián Mederos

Parte 1

Primeros inicios

A fines del 2002, en una comunicación telefónica, tu hermana Gisele te cuenta que la llamó una persona desde Bolivia y le dijo que tu padre se estaba muriendo. Tiempo después, te lo contó con detalle y la conversación fue algo así:

—Hola.

—Hola, ¿es usted Gisele?

La voz tenía un acento de otro país, una voz colombiana. Dijo tu hermana:

—Sí, ella habla.

—Le hablo de parte del señor Julio.

—¿Julio?

—Sí, su padre.

—Ah, sí… ¿qué pasó?

—Señorita, su padre se está muriendo y necesita que alguien venga a buscarlo cuanto antes.

—Pero ¿qué tiene?, ¿dónde está?

—Está en Santa Cruz de la Sierra.

—¿En Bolivia? ¿Y qué enfermedad tiene?, ¿qué le pasó?

—…

—Hola… hola…

Y la llamada se cortó.

Vos vivías en Mar del Plata y con veintiún años recién cumplidos habías entablado comunicación con Gisele a fin de venirte a vivir a Montevideo. Fue en una de esas comunicaciones que te contó sobre la llamada recibida de Bolivia.

Dos llamadas internacionales, la tuya y la del amigo de tu padre: dos pedidos de ayuda.

Después de la llamada que se cortó no la volvieron a llamar. También te aclaró que ni ella ni tu otra media hermana, Mariela, estaban interesadas en ir ni a verlo ni a buscarlo. Tampoco te iban a buscar a vos, pero sí te estaban ayudando. Vos no veías a tu padre ni tenías noticias suyas desde los nueve años cuando, a los pocos meses de separarse de tu madre, se fue sin aviso a Bolivia y allí, al parecer, vivió hasta su muerte supuesta, su muerte puesta.

Como se han ido tantos

Siempre digo que toco el bandoneón porque mi viejo tenía un bar y allí iban bandoneonistas. Pero la verdad es que jamás en la vida entró un bandoneonista al bar de mi viejo. Es una historia que me armé para no hurgar en las razones más profundas de esta historia. Y seguramente también para no decir que ninguno de mis padres tenía que ver con la música en lo más mínimo, que ninguno de los dos había terminado la primaria y que al bar de mi viejo jamás entró un músico; solo iban borrachos y duros a jugar al pool y a las cartas.

***

Mientras estudiaba para la grabación del segundo disco de Otros Indios, me di cuenta de que tengo un re de la mano izquierda del bandoneón desafinado, justo el que debo tocar en la frase «me voooy» del arreglo de Fede de Brindis por Pierrot; el re va en lo que sería la o del «me voooy».

Pensé en llevarlo a afinar antes de la grabación, pero en los ensayos, los Otros Indios me dijeron: «Déjalo así, tiene boliche». Y qué mejor que tener boliche para grabar Brindis por Pierrot. Hasta ese entonces, no me había dado cuenta de la conexión entre el tema, su icónico video y mis experiencias de niño en el bar de mi padre en Mar del Plata. Justo él, que se fue cuando yo tenía nueve años sin decir «me voooy». Ese padre que no volví a ver, ni siquiera cuando cinco años después murió mi madre y no se apareció ni para ver cómo estábamos.

***

En ese bar, con seis y siete años aprendí a jugar al pool y al truco sin muestra y, si bien me hubiese gustado en mi historia fantástica —en esa, mi narración fantasmática— haber escuchado el sonido del aire saliendo del fuelle, lo que escuché fue el sonido de la cocaína entrando por las narices.

Mi padre vendía merca en el bar. A cierta hora de la noche, caían los Clientes (con mayúscula) y mi madre nos llevaba para la casa, que quedaba pegada al baño del bar. Apenas pasar por la puerta de ese baño podía sentirse ese olor a orín rancio de quien ha tomado mucho alcohol. Era un baño de hombres, porque el único cuerpo de mujer que había entrado era el de mi madre cuando iba a limpiar y a querer contrarrestar con lavandina ese mear sin cuidado, salpicante, pestilente, que aromatizaba el límite, que demarcaba la geografía del bar.

A mí y a mi hermano Nico, un año menor que yo, nos gustaba ponernos detrás de la fina puerta de ese baño frontera cuando entraban los Clientes para escuchar esos esnifazos exagerados, seguidos de algún «Aaah».

Los veíamos entrar y nos acercábamos despacio, apoyábamos las orejas contra la puerta, escuchábamos y salíamos corriendo, como si algo de esa merca que se estaban metiendo corriera también entre nosotros.

***

Luego vinieron allanamientos, separaciones y partidas, sin el «me voooy» del re desafinado de boliche que quedó en la toma del bandoneón en la grabación del disco. Y que desafinado y todo me llevó a mis propias partidas. Y que, a lo mejor, es una de las puntas por donde ir respondiendo por qué encontré en el bandoneón una forma de crearme un mundo a partir de lo perdido. Voy a tener que llevar a afinar ese re.

***

Tu medio hermano por parte de madre, José María, ya se había venido para Uruguay unos meses antes y te había dejado el bar que él atendía en el barrio Hipódromo en Mar del Plata. Lo llamaste para contarle la noticia. Te escuchó y no te creyó. Mejor dicho, no le creyó a él, a tu padre: «Debe de ser una mentira para que alguien vaya a buscarlo». Las llamadas telefónicas terminaron ahí, o siguieron, pero el tema de tu padre, de su muerte puesta, de su supuesta enfermedad y de la llamada no volvió a tocarse.

La confección de un mapa para la búsqueda de la tumba comienza ahí. Con las llamadas telefónicas, con el pasaje en Buquebus rumbo a Montevideo y la salida desde el barrio Hipódromo de Mar del Plata a tomarte el tren hasta Buenos Aires aquel marzo de 2003, cuando volviste a Uruguay para quedarte.

Quizás en ese entonces también comenzó el duelo de tu padre y las pistas rumbo a su tumba. Aunque, al mismo tiempo, esa negación, esa duda de tu hermano en torno a su muerte, creaban la expectativa de que estuviese vivo.

En ese tiempo, repasaste en tu cabeza esa llamada telefónica, una y otra vez: la persona había dicho que se estaba muriendo, no que había muerto. A lo mejor por eso comenzaste a guardar pistas, a anotarlas en cualquier papelito, un boleto de ómnibus, el pasaje del tren.

El Porteño

1

El otro día, hablando con un amigo acerca de la foto de la cédula, me dijo: «Ah, yo pensé que vos eras argentino».

No hay cosa que me duela más en el narcisismo identitario que el que me crean argentino.

2

Cuando volví de Mar del Plata (la ciudad feliz) a Montevideo (la ciudad gris de Lautréamont), en la Facultad de Psicología me apodaron el Porteño. Pero yo venía de Mar del Plata y odiaba a los porteños. Por haber trabajado vendiendo pop en calle Leandro N. Alem en los veranos durante años, por haberlos bancado en la época del deme tres, por haber sido siempre el uruguayo en un país de nacionalismos y patriotismos.

Ahora yo (mismo) era parte de esos a los que despreciaba. Escena temida del adolescente rebelde transformado en ese adulto al que tanto odiaba. Ahora yo era el porteño y nada menos que para los uruguayos, (esa tribu) a los que yo (tanto) había creído pertenecer en la lejanía de La Feliz.

3

Para luchar contra ese estigma del porteño, comencé un proceso de mímesis inconsciente un tanto grotesco.

Me compré una matera de cuero con la cara del Che Guevara en color negro. Le había visto una parecida a un psicólogo que trabajaba en la Intendencia y me pareció algo muy uruguayo. Él era grandote y con una cabeza enorme y pelo largo. Coordinaba un grupo y, para mí, en ese momento era mi yo ideal.

Me parecía que esa matera era el objeto identificatorio del ser uruguayo. La llevaba a todos lados, incluso la llevé cuando fui a visitar a mi media hermana Gisele, que apenas me conocía de niño y que estaba casada con un militante del Partido Colorado. Apenas me vio con la matera me dijo, arrugando la nariz: «Toda la pinta de frenteamplista».

Y eso, que buscaba ser un insulto o al menos una frase despectiva, a mí me encantó. Me hizo sentir parte de esa uruguayidad, aunque años después me enteré de que tenía que ver con disputas políticas con mi otro medio hermano, José María. Pero, en ese momento, me confirmó que ese objeto identificatorio surtía el efecto deseado en el otro.

4

Después de varios años, leí la frase de Sartre que dice: «La esencia es una suma de apariencias» y, en ese entonces, sumé muchos rasgos de apariencia uruguaya, que cada vez fueron más sofisticados, menos grotescos que la matera.

En ese entonces no lo vivía como algo falso o afectado; yo tenía la firme convicción de que esos eran mis verdaderos rasgos identitarios, las raíces de mi verdadero ser, al que me debía parecer, aunque fuese solo en el plano imaginario.

5

Uno de los rasgos que más destaco, y el que más tiempo me llevó, fue el acento. El acento solo lo escucha el diferente, el que no lo tiene.

«El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo», dijo Descartes, y entre los comunes se hace inaudible esa especie de ruido constante de la heladera que solo se escucha cuando se apaga.

Se hace presente ese acento porteño que yo no creía tener, para el cual era sordo y del que comencé a renegar.

6

Renegar de mi propio acento, del tonito argentino, era como no querer oír la banda sonora de mi mundo. Ese mundo hecho de palabras dichas con una cierta musicalidad, una cadencia, una serie de acentuaciones, ligaduras y staccatos.

El combate contra eso que sonaba, pero que yo no escuchaba, consistía en escuchar e imitar, como en un eco, hasta las resonancias áfonas de las palabras. A veces, caía en la parodia, en la caricatura.

Como en la Facultad de Psicología me juntaba y en el hogar de la Intendencia vivía con gente del interior, la mímesis fue (volcándose) hacia ese lado, hasta lograr que algunas personas me preguntaran si yo era del interior. Y yo, orgulloso de aquella cucarda, aquel Óscar con tilde en la o, bien lejos del Oscar porteño. Un óscar al actor de reparto, al imitador de acentos. Yo respondía que no era del interior, pero que mi madre era de Treinta y Tres, como si algo de eso me hubiera permeado y hoy saliera de mi boca como un cántico originario que dejaba muy asordinado aquel acento porteño.

Lo combatí durante años. Hasta que solo me quedaron palabras que nunca había siquiera aprendido en uruguayo, como espuma plast, lampazo, bombita, Agua Jane.

7

Ahora que voy en Buquebus rumbo a Colonia, ahora que vuelvo a cruzar la frontera de los acentos, de las cadencias, donde se inició aquella transformación, puedo reconocer al instante el acento de los dos márgenes del Plata, los dos cantitos en apenas pocas palabras, en intenciones de decir. Una especie de oído absoluto de los acentos. Y, de alguna manera, puedo entonar los dos.

8

En el toque de presentación del primer disco de Otros Indios, antes de tocar la versión de «Piropo», arreglada por Fede, pasamos un audio de Jaime Roos donde habla del exilio, de la música como lenguaje y de cómo solo hablando en la propia lengua se puede transmitir algo. En ese entonces, mi identidad estaba atravesada por esa doble certeza de ser un uruguayo criado en Argentina como tantos.

9

Ahora que escribo esto me asumo como un poco de los dos lados y otro poco de ninguno. De vivir desde los seis años a los veintiuno en Mar del Plata, a veces me siento como ese contingente de italianos que nunca perdió el acento, porque esa era su marca (rasgo) de identidad. Otras veces ese, el Porteño, se hace presente sin que lo llamen y llega incluso a hacerles creer a mis amigos que soy argentino.

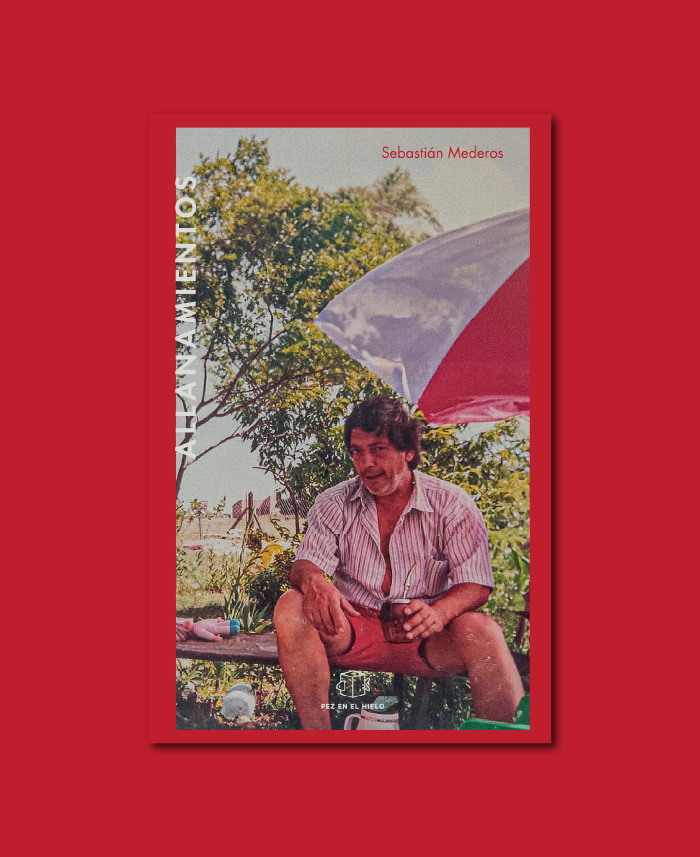

Ilustración: Agustina Sonino

Sebastián Mederos junto a su amigo en Mar del Plata

Sebastián Mederos es uruguayo de nacimiento, ha vivido en Mar del Plata, en Buenos Aires y actualmente reside en Montevideo. Es músico bandoneonista y ha integrado grupos como Sin Palabras, Morelia y Otros Indios. En el 2010 se recibió de psicólogo y actualmente es psicoanalista clínico. Su compromiso con la búsqueda de la identidad a través del arte lo ha llevado a recorrer el camino de la composición musical y de la escritura narrativa. Allanamientos es su primera novela y ha sido seleccionada por el Ministerio de Educación y Cultura para su publicación.