Un diario, una casa, una vida

Por Gerardo Ferreira Rodríguez

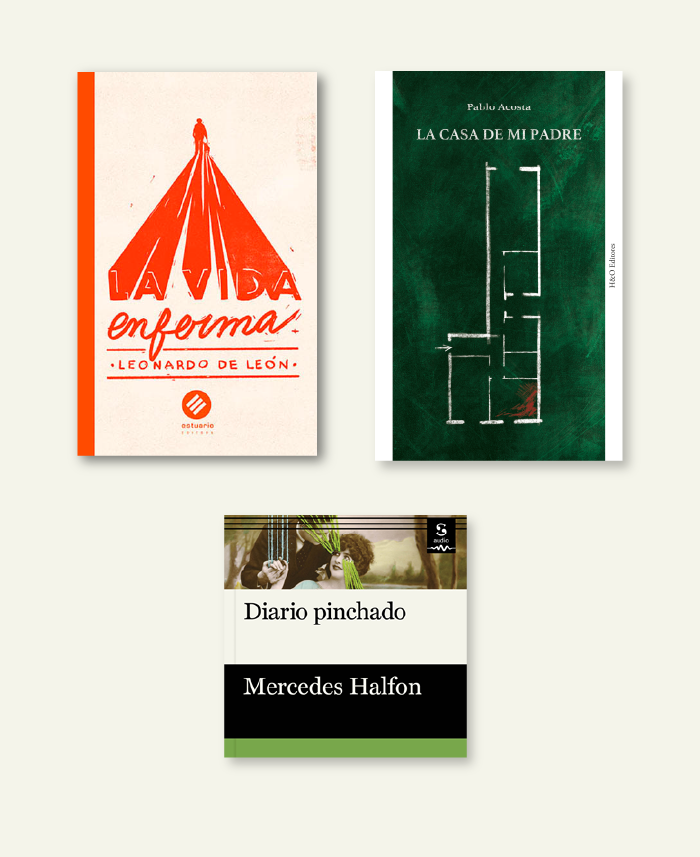

La vida enferma de Leonardo de León (2023) [Hum, novela]; La casa de mi padre de Pablo Acosta (2022) [H&O Editores, novela] y Diario pinchado de Mercedes Halfon (2020) [Las Afueras, diario]. Tres propuestas donde vida y literatura se conjugan en clave arriesgada y atrayente.

En la contratapa de Diario pinchado de Mercedes Halfon (Las Afueras, 2020), se dice que es «una novela corta en formato de diario». Esto no me parece una apreciación justa para este texto, más allá de que hoy sea reiterativo llamarle así a casi todo lo que tenga entre 90 y 120 páginas, se divida en partes breves y no esté escrito en verso, si se me disculpa la hipérbole. Lo más llamativo es que, en el acápite del texto, extraído del prefacio a Diario argentino (1968) de Witold Gombrowicz, la autora ingeniosamente nos da una clave de lectura fundamental que confirma mi pensamiento, ya que no es otra cosa que una defensa del estatuto literario del diario como tal, independiente de cualquier otro género, y que por sí mismo es capaz de superar el carcaj de ser considerado «formato» para albergar cosas. «Este diario, a pesar de las apariencias, tiene igual derecho a la existencia que un poema», dice Gombrowicz, y posiciona su propuesta a la misma altura conceptual que la de un género consagrado. Halfon se para desde ese terraplén simbólico para activar el suyo y dotarlo de una jerarquía que también, por contrapunto, separa su diario de otros formatos bitacóricos digitales, como el blog personal, un tanto demodé y acaso con menor prestigio literario en la tradición letrada. En el de Halfon, no hay algo dentro de algo. Hay un diario y eso es todo, o mejor: es suficiente.

Hace poco, entrevisté al escritor uruguayo Leonardo de León y, hablando sobre La vida enferma (Hum, 2023), propuesta de escritura no-creativaque combina un anecdotario personal camuflado por un hilo conductor novelesco, compuesto por información sobre escritores y artistas mezclados a través de un patchwork, me decía que, durante el proceso de escritura, se acordaba de una frase de Juanjo Millás que le había cambiado la vida y que tiene que ver con la idea inicial: «Mientras se escribe una novela, uno debería llevar un diario. Y, cuando termina la novela, tendría que tirar la novela y publicar el diario».

Los libros de Leonardo, principalmente desde La vida intrusa (2019) y Me acuerdo (2021), se acercan a ese nivel discursivo en cuanto a composición. Yo le decía que cuando leía sus libros, antes que cualquier cosa, iba hacia las páginas finales o introductorias para ver si, por casualidad, encontraba algún «manual de instrucciones» para entender las decisiones tomadas en los textos. Pero no, en La vida enferma no contamos con ese backstage de la obra, por desgracia. Me lo contó en vivo:

La idea era no contar una historia ya decantada en su resolución, sino que apareciera un autor y un aprendiz, que viven uno al lado del otro y en frente a la vez, para contar cómo una fábula vive en la psicología de un autor y evitar la visión de destino o de muerte de la que habla Barthes. ¿Por qué destinar a los personajes a un destino esencial? Para eso está la vida, no la literatura.

La vida y la literatura en muchos autores forman una ligazón imposible de romper e innecesaria de separar también, más en estos tiempos en los que se lee tan ligeramente y sin peajes el puente entre el autor y su obra. Muchos se desmarcan de lo biográfico; eso sí, otros abrazan los nexos conectores y los aprovechan, los potencian, o bien, los disimulan, los difuminan con recursos y guiños hacia los lectores, como Leonardo, que no quiere que su literatura se lea directamente como su vida, pero coquetea con ese intersticio:

Cuando sentí que el reversionismo sobre mi propia personalidad era realmente un sofoco, decidí inventar algunos datos al personaje, decididamente en contra de lo que soy. Incluso le inventé algunos datos antipáticos para mí, para no quedar preso de la escritura.

¿Qué partes son las de uno y cuáles las del personaje? No corresponde esclarecerlo y no saberlo aporta una capa más de complejidad al libro. Igual, no se salva nadie, la escritura es siempre una trampa, planeada o no.

Hay casos, como el de Pablo Acosta y su libro La casa de mi padre (H&O, 2022), que nos marcan un camino más complejo en relación con aquello que se dice y se muestra y aquello que se es y no se ve. En este libro sí encontré una explicación de la propuesta al comienzo, un «criterio de construcción» para esa casa de la memoria, como le llamó al proyecto. En él, nos invita a conocer y recorrer el lugar donde vivió su padre (y el autor en su infancia) habitación por habitación, como si estuviéramos en el set de Dogville (Lars von Trier, 2003), «que ahora pienso como un palacio que precedió al mío». Incluso hay un mapa de la casa que acompaña la visita, de modo que no hay un afuera del texto, o lo hay, pero resulta irrelevante para el autor en la medida en que no supera las paredes del recinto, lo mismo que ocurre en el modus operandi de un diario:

Para mí, la casa de mi padre, la mía, no existe afuera ahora alquilada, sino que está adentro, y nunca he podido hacer nada por sacármela, por ordenar todo lo que pasó allí y plantearlo sobre una fina línea narrativa que nos lleve a sentir pena o sorpresa o deseo o asco […]. Yo soy la casa de mi padre, pues esta solo habita en mí y conmigo desaparecerá.

Como le ocurrió a Leonardo de León que, para organizar y estructurar La vida enferma, destinó cinco años y medio de la suya en leer libros autobiográficos, memorialísticos, diarísticos y epistolares y en subrayar lo que solo un obsesivo de la literatura marcaría y un lector común pasaría por alto. Pablo Acosta afirma haber escrito y corregido durante al menos diez años los apenas cuatro recuerdos que le quedaban de su padre para armar el proyecto, sin que entre ellos se encontrara la causa de su muerte, que conocemos en una de las habitaciones de la casa.

Volviendo al principio

El diario de Mercedes transcurre en Berlín y sigue las pistas de otros diarios de escritores, como William L. Shirer, Marie Vassiltchikov, Walter Benjamin y Leticia Obeid, entre otros, junto con un cameo del cronista y viajero teutón Ulrico Schmidl, que forma parte de las lecturas offline de la autora. Lo que más me interesó del texto no fue el asunto del progresivo desamor con su pareja (pese a que se comporta como el núcleo central del libro), sino cómo escribe ese desamor, esto es, con una sobriedad consistente, por momentos fría, empujada por un «tipo de comunicación esencial» que me recordó en estilo a otro diario: La vida exterior de Annie Ernaux (Milena Caserola, 2015), situado en otra ciudad emblemática para los escritores: París. Claro, el ojo vivaz y reflexivo de Ernaux difícilmente pueda encontrar un par igual. Pero Halfon reconoce en territorio ajeno un lenguaje de extrañeza que capitaliza con cautela. Su diario mutea el ruido y allí crece.

Theodor Kallifatides, en Un nuevo país al otro lado de mi ventana (Galaxia Gutenberg, 2023), dice: «No entendemos la vida que vivimos porque intentamos entender una vida que no vivimos». Tal vez por eso Berlín le hace sentir a la escribiente su extranjería en carne propia y, a la larga, esto la obliga a concentrarse en percibir y no en hablar, a documentar un inventario de reflexiones, olvidos y distracciones: «olvidé la taza de azúcar que llevaba la preparación», «no puedo recordar cuál era», «dejé mis papeles en casa», «me preguntó qué hacía ahí entonces y le dije que no sabía». Se trata de un diario pinchado en más de un sentido: clavado en el mapa como un pin vivencial momentáneo en una ciudad que les pertenece a otros, intervenido por una conversación que de a poco se desinfla, picado por un desencanto bravo de asimilar, pero que brilla cuando toma cuerpo la palabra.

Le pregunto a Leonardo de León por el argumento de La vida enferma, porque es escurridizo y, si bien en la novela está delineado un autorretrato en ejecución, comparte territorio con retazos de información que hay que sortear para no perder el hilo. Me dice que, mientras fabricaba la novela, sabía que los personajes estaban enfermos de literatura y tenían que pensar en clave literaria. Fue por eso que decidió reunir un montón de fragmentos sobre datos anodinos en la vida de los escritores: «Luego, pensé en un argumento de cómo podía ser la vida de esos personajes en un universo distópico en el 2068, en un pueblo suburbano». Esto ocurre cincuenta años después de La vida intrusa. Como le sobraron muchos datos de La vida enferma, ahora está escribiendo un libro que se llama Sé. Le inventó una nueva enfermedad al protagonista para que el lector especule con que la que cuenta ahí no es la del otro libro, sino esta: «La enfermedad de este protagonista es nominativa: cambia los nombres propios y esto se disemina al mundo».

Hablando de nombres propios: «La palabra padre me apuñala y me da náuseas: ahí está el problema», dice Pablo Acosta mientras lleva a los lectores. Recibidor. Dormitorio. Estudio. Pasillo. Salón. Terraza. Materia muerta la escritura, materia viva el monumento. El padre también era escritor, pero «nunca escribió nada que valiera la pena», aunque su biblioteca atestigüe haber sido leída por el estado de los libros, «esquinas dobladas, papel avejentado: como debe ser», y las estanterías aún respiren las voces de Mishima, Lovecraft, Cortázar y Kafka. En el libro, Acosta le habla al padre como si este lo leyera, y entre sueños, delirios, evocaciones y dedicatorias póstumas se encripta y, a la vez, descifra y revela un testamento en tono de plegaria: «Pues, su casa, todo lo que allí encontré cuando murió y todo lo que puedo recordar ahora es mi único legado». Vengan, la invitación está hecha.

Gerardo Ferreira Rodríguez (Montevideo, 1981). Escritor, periodista cultural y Magíster en Literatura Latinoamericana [FHCE]. Gracias a una beca de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII, 2022) pudo culminar el proyecto Los funerales de Horacio Quiroga y su recuperación simbólica (1937). En creación publicó: Imagina el desierto (2009); La sensación es un lugar (2013); Continuidades (2019); Distancia antisocial (2022, feat Katya Peralta; Premio Fondo Concursable para la Cultura), y el ensayo Horacio Quiroga: contexto de un crítico cinematográfico (2014, feat Andrés González). Obtuvo la beca del Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística (MEC) en cuatro instancias: Formación (2013, Chile); Creación (2016, Argentina), Formadores (2020, Uruguay) y Formación (2024, España). En la actualidad colabora para El País Cultural, Intervalo y Revista Ñ.