Distopía transmedial en Urutopías: La Tabaré entre la música, el teatro y la novela gráfica

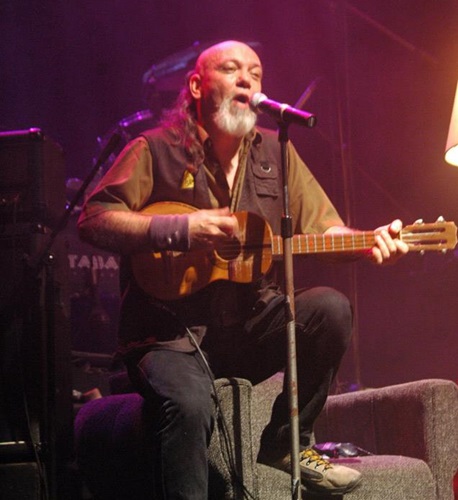

Tabaré Rivero en Sala Zitarrosa - 25 años de La Tabaré. Foto: Federico Meneses

Por Damián Pérez Mezzadra

Urutopías (2023) es el disco número quince de la discografía de La Tabaré (así a secas, sin Riverock, Milongón, Cachimbanda o Kabaret Banda, como lo fue en otrora). En principio, se podría intuir por el nombre del disco que se trata de otro producto engendrado en el contexto pandémico de 2020, al igual que un sinfín de obras de diferentes artistas de todo el mundo que comenzaron a examinar nuevamente el universo de las distopías como mecanismo de defensa, protesta e identificación ante un mundo de incertidumbres en el que se impusieron mecanismos de control y seguridad en pos del discurso globalizado del cuidado del ser humano, aunque bajo el resguardo de los intereses de las corporaciones y multinacionales de la industria farmacéutica y de los medios de comunicación. Sin embargo, Urutopías es una obra singular dentro de ese esquema de universos distópicos porque ofrece al oyente-lector-espectador una interpretación de la decadencia del mundo desde la óptica territorial uruguaya que incluye una mirada crítica, amarga e irónica sobre el devenir de la humanidad, aunque mantiene cierto rasgo esperanzador sobre el futuro.

La tradición del concepto de distopía en el arte posee una trayectoria importante en la pasada centuria, pero se ha vuelto más fructífera en este cuarto de siglo, dados los miedos que produce el desarrollo de las nuevas tecnologías y la desconfianza en los procesos democráticos, que genera un estado de alerta constante sobre cuál será el próximo acontecimiento que quiebre el paradigma actual. En el caso de Uruguay, se puede encontrar la distopía en distintos campos artísticos, como en la literatura con la novela Mugre rosa (2020) de Fernanda Trías o en el cine con el filme Mateína (2021) de Pablo Abdala y Joaquín Peñagaricano. En La Tabaré, el concepto de distopía ya había aparecido en su anterior disco, Blues de los esclavos de ahora (2017), con la canción «Distopía en blues», en la que Lucía Ferreira canta: «¡Cuánta sed! ¡Cuánta sed! / El mundo se queda reseco, sin agua / y oímos el eco de toda esa fragua / diciendo que eso no es porque en algún lado / los desechos químicos de los mercados / nos hayan contaminado el alma». Ahora bien, en Urutopías la banda desarrolla el concepto de distopía para imaginar el Uruguay del futuro (¿próximo o actual?) y así convertir al disco en una obra conceptual, es decir, en una opereta musical como ya ha realizado en escenarios teatrales con obras como La ópera de la mala leche (1990), ¿Qué-te-cómics-te?(1992) y Putrefashion (1998), nada más que ahora cobró la forma de disco y de novela gráfica.

Urutopías fue publicado en formato vinilo y también se puede escuchar en las plataformas digitales en boga en la actualidad (Youtube, Spotify). La primera extrañeza del vinilo es que se presenta el lado A como el acto I y el lado B como el acto II, en referencia directa a una estructura dramática. No obstante, esa extrañeza es limitada para aquellos seguidores de la banda, ya que en la historia de La Tabaré las referencias al campo de lo teatral son continuas y forman parte de un diálogo constante entre las dos disciplinas a las que se ha dedicado durante toda la vida Tabaré J. Rivero (1957), cantante, fundador y miembro permanente de la banda. En Urutopías, el acto I exhibe diez escenas, mientras que el acto II consta de otras ocho más una novena a modo de epílogo; todas estas en un formato musical que no deja lugar a los silencios entre surco y surco, puesto que las escenas se suceden unas a otras y se entrelazan las músicas. Estrictamente, estas escenas no son canciones,1 a pesar de que si se escuchan algunas de ellas por separado, sí lo sean o por lo menos puedan aproximarse a la idea de canción. Las escenas musicalizadas de Urutopías nos van contando la historia del mundo actual a través de una fábula en donde los humanos se han animalizado de una manera tal que pareciera que la distopía se convirtió en una realidad palpable frente a la irracionalidad cotidiana de los seres. La comprensión de que se produce un proceso de animalización a partir de las condiciones de alienación, tedio y soledad que sufren los seres humanos, inmersos en el progreso tecnológico de la modernidad, es un tópico ya trabajado poéticamente por Tabaré Rivero y su banda, en particular en la obra teatral Sinphonetta inphinitta (2006) y en el disco Cabarute (2009). Entonces, si bien La Tabaré ya había anticipado esta preocupación por la pérdida de la identidad humana a una escala individual, desde la publicación de la canción «El kafkarudo» (Chapa, pintura, lifting, 2006), ahora tenemos en Urutopías una narrativa poética y teatral que nos introduce en el caos deshumanizado en todo el mundo.

El disco abre con «¡A Renacer!» y junto a la escena final, «Ruido de almas», son los textos que poseen una mayor carga de ilusión y optimismo sobre la prosperidad de la humanidad; entre esa apertura y cierre se produce la significación de que todavía está latente la revolución de los ideales de la cultura rock de las décadas de los sesenta y setenta: amor y paz, flower power, la imaginación al poder, libertad sexual. En el caso de «¡A Renacer!», es un llamamiento a recuperar la confianza perdida de los seres en el marco de la cibercultura deshumanizante del siglo xxi que tiende a afianzar la idea del poshumanismo: «Quiero volverte a ver sonreír / cuando las velas ardan / y saquen chispas. / Verlos enamorarse otra vez, / aunque la primavera / ya sea un glaciar». No es una novedad en la poética de Rivero el hacer referencias a los contrastes más brutales y violentos de la vida cotidiana en tono humorístico, incluso, a veces, sarcástico. Ya en «Qué suerte (la muerte está de moda)» cantaba: «Esperando los mesías / ¡aleluya, aleluya! / alegrías, alegrías / Terminator junto a Xuxa / nos vinieron a salvar / ¡qué buena suerte!» (Placeres del sado-musiquismo, 1992). Rivero carga a cuestas con su fama, ganada en décadas, de contestatario y repulsivo/revulsivo a la cultura dominante. Esta fama impregnada en el imaginario social nos ha permitido ver la obra absoluta gestada a través de discos, obras teatrales y poemarios. En cierta medida, Rivero ha sido y es en la cultura uruguaya un atento y perspicaz observador del constante presente del mundo. En «La Tecnocracia», dice: «Nos pusieron / drones espías con un receptor / de inteligencia artificial de robot / y en nuestra órbita ocular / un boicot / de astronautas, algoritmos / y hackers / y las noticias… no dicen nada…» y arremete contra la vorágine entusiasta de la ilimitada experimentación cibernética que no encuentra frontera ética que le ponga freno de mano a tanto impulso tecnológico. Los regímenes políticos, incluso los democráticos, parecen estar dominados y controlados por la hegemonía de las corporaciones de la tecnología, por lo que no hay desastre natural que quite el velo del desmantelamiento de lo humano.

En el disco participan dos invitados con colaboraciones de textos suyos: Jorge Barral y Guillermo Cervetto. El Flaco Barral, histórico del rock uruguayo por Opus Alfa y Días de Blues y legendario bajista radicado en España desde hace cuarenta años, contribuye con la letra de «La calentura global», que se entronca perfectamente con el hilo conductor de esta opereta teatral, musical, distópica: «Somos 8000 millones de idiotas / que dejaremos al planeta / en derrota. / No hacemos nada para cambiar / el destino de la humanidad».

Urutopíasdialoga de forma transtextual con otras canciones de la discografía de La Tabaré: «Ágalma» es una canción de amor que recuerda a «Be-Bop» (Apunten… ¡Fuego!, 1994), a «El jardín volador» (Yoganarquía, 1997) y a «Galopé» (Blues de los esclavos de ahora, 2017); mientras que «Los Melanophryniscus montevidensis I» es una nueva referencia al «Todavía no me explico…», que reaparece en cada década cumplida de Rivero como un interludio poético recurrente en su cancionero. Asimismo, la transtextualidad también se percibe con otras obras distópicas como son la novela Rebelión en la granja(1945) de George Orwell, la película Doce monos (1995) de Terry Gilliam o el libro de Pierre Boulle de 1963, popularizado en la saga cinematográfica de El planeta de los simios (iniciada en 1968), ya sea a través de la animalización de los humanos en el caso de la novela de Orwell o de la dominación de los animales en el filme de Gilliam y en la franquicia de los simios.

De manera simultánea a la publicación del disco, se editó la novela gráfica homónima realizada por Nicolás Peruzzo, inspirada en los textos de Tabaré Rivero, y se generó una propuesta transmedial, nada común en nuestro país, aunque sí lo sea en el resto del mundo. La novela gráfica, justamente, no esconde su herencia de Rebelión en la granja y El planeta de los simios. A lo largo de su narrativa, en modo de cómic, se cuenta la historia de amor de dos sapos en el contexto de un Uruguay distópico, devastado por la tecnocracia y el calentamiento global, dominado por un ejército de monos represivos, hienas políticas y jabalíes oligarcas. La historieta hace referencias al Uruguay posdictadura y a la Ley de Amnistía, por ejemplo, cuando menciona a los animales torturadores que han tomado el control y la seguridad del país destruido. Sin embargo, al igual que el disco, la novela gráfica hace un giro de la distopía hacia la utopía en el final de la historia con la escena de «Ruido de almas», en la que la subversión se alinea en pos de recuperar el reino perdido: «Vamos a hacer ruido y a cantar / y a quitarles todo / lo que no nos quieren dar / para volver a resucitar».

1Esta idea de yuxtaposición de las canciones, sin silencios, que se van ligando entre sí, ya estaba presente en el disco Placeres del sado-musiquismo (1992).

Damián Pérez Mezzadra es doctorando en Letras, maestrando en Información y Comunicación, magíster en Ciencias Humanas, opción Teoría e Historia del Teatro, profesor de Literatura en educación media y técnico en Comunicación Social.

Actualmente, tiene una beca de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación por sus estudios de doctorado en Letras. Realiza cursos sobre cine y literatura en distintas instituciones educativas y culturales. Ha publicado dos libros ensayísticos sobre poéticas del rock uruguayo.