Premonición

Por Tamara Silva Bernaschina

Las garzas habían llegado en la mañana dentro de cajas de cartón de banana premium. Había ayudado a Carlos a descargar la última del camión, mientras él tomaba jugo sentado en una reposera en el fondo. Venían de Brasil. Una amiga del club de campo le había pasado el número de un contrabandista de animales exóticos que una vez le había conseguido un loro a su sobrino. Lo llamó, pidiéndole seis garzas cuca. Describió los cuellos largos y blancos, la cabeza con la franja negra y el pico amarillo. Sabía que no era una especie exótica, pero no conocía a nadie más que pudiese conseguir seis lo antes posible. Carlos había emitido sonidos nada más, antes de decir: Esses pássaros custam um ovo, senhora. Ella le contestó que sí, pero que no le importaba el precio. Las garzas tenían que llegar.

Al principio, metió las manos en las agarraderas de los costados, pero el contacto con las plumas y los movimientos de la garza le causaron una mala impresión en ese segundo en el que hundió los dedos en la caja y llegó a sentir la carne caliente, la piel pegajosa de la garza. Supo que no quería volver a tocarla. Puso una mano debajo de la caja, en contacto con el cartón húmedo por el excremento, y otra arriba, sobre la cinta que la sellaba. Caminó hacia el patio con cuidado sintiendo el sonido inquieto de las plumas golpeando contra su cuerpo. Miró de reojo a Walter, sentado en el porche; se imaginó que estaría siguiendo sus movimientos con los ojos, como lo hacía desde el accidente. A diario, Olga empujaba la silla de ruedas las dos cuadras que los separaban del parque. Al llegar, se sentaban frente al lago a mirar las garzas. A veces, ella le leía la Biblia en voz alta. Walter ya no podía chasquear la lengua ni hacer chistes sobre la fe de su esposa. Solo podía mirar al frente y escucharla.

Carlos se ofreció a ayudarla a soltar a las aves y ella le agradeció. Sacó una navaja del bolsillo de la camisa y se dispuso a cortar la cinta y a sacar a las aves agarrándolas de las patas. Eran hermosas, pero sucias como estaban y atadas así, con cinta en el pico y con una cuerda fina apretándoles las alas, parecían bichos miserables, no portadores de buen augurio, sino lo contrario. A Olga le pareció triste la agrupación de cuerpos que había tomado lugar en el jardín. Parecía un crimen. Estaban desparramadas, con los cuellos doblados en ángulos extraños. Había mandado a hacer un estanque para que estuvieran cómodas. No era profundo, pero tenía plantas acuáticas y una gruesa capa de tierra sobre el hormigón del fondo, para que se juntaran bichos y prendieran las raíces de los juncos. Carlos cortó las cintas de los picos, después las arrastró hasta el estanque y terminó por desatar las cuerdas. Las garzas estiraron las alas varias veces, antes de comenzar a hacer el graznido tranquilizador que Olga asociaba con la salud. Carlos se guardó la navaja en el bolsillo, a la vez que decía: Boa sorte dormindo esta noite. Tomó otro vaso de jugo de naranja y se guardó varias galletas de avena en la campera. Olga lo acompañó de nuevo al camión. Cuando subió, asomó la cabeza por la ventanilla y le preguntó lo que había estado pensando durante el viaje.

—Senhora, e para que servem os pássaros, afinal?

Olga recordó cómo, aquella tarde en el club, antes de que Walter se descompensara, la garza había suspendido su andar elegante y se había quedado en silencio. Hasta ese momento, no se había dado cuenta del sonido de las patas hundiéndose en el agua ni del graznido continuo del animal. No olvidaría nunca el ojo de la garza haciendo contacto visual con los suyos en el momento en el que Walter decía que no se sentía bien. Y después, cuando llegó la multitud y un médico, la garza seguía mirándolos, como si supiera lo que estaba pasando y como si lo hubiese sabido momentos antes de que ocurriera. Esa mirada helada, de ojos verdes como el agua del estanque, le había dado escalofríos antes de que el cuerpo de Walter cayera como muerto a sus pies.

—Son por precaución, por salud.

Carlos asintió con la cabeza, como si entendiera, cerró la ventanilla y se fue. Olga volvió a la casa, agarró la silla de Walter y lo llevó al fondo. Las garzas graznaban y exploraban el estanque improvisado. Olga le dio jugo con una pajita y le palmeó la mano inmóvil, que descansaba sobre las piernas flexionadas. Se alisó la pollera con las manos y miró las aves. Solo quedaba esperar.

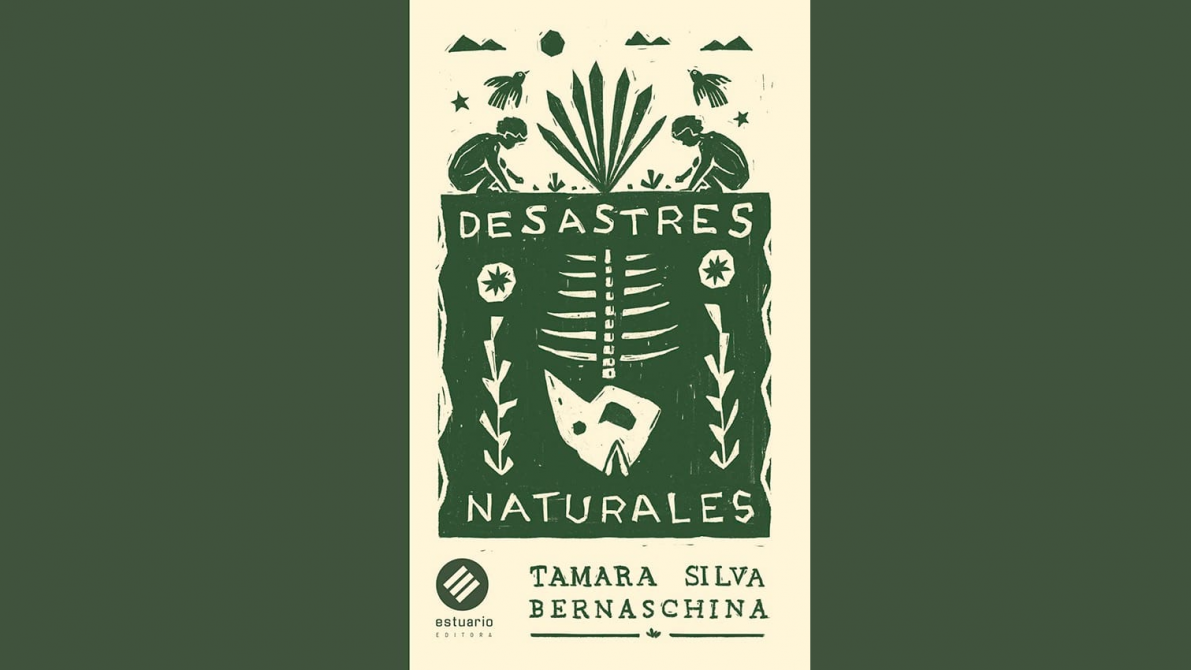

Tamara Silva Bernaschina nació en Minas en el 2000. A los 15 años se mudó a Aiguá, y desde entonces vive entre esa ciudad y Montevideo. Es estudiante avanzada de la Licenciatura en Letras y de la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Desastres naturales es su primer libro y obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo 2023 en las categorías Narrativa y Revelación.