Mejoras en la producción, economía y desempeño ambiental de sistemas ganaderos en los primeros dos años de Ganadería y C

Santiago Dogliotti

Pablo Soca

Gervasio Piñeiro

Juan Manuel Piñeiro

Santiago Scarlato

Ignacio Paparamborda

Varinia Figueroa

Luisina Torres

Micaela Abrigo

Cecilia Jones

Valentin Balderrín

Lucía Pais

Cecilia Márquez

Felipe García

Soledad Bergós

El proyecto Ganadería y Clima se encuentra trabajando para medir el potencial de mejora en el desempeño productivo, socio-económico y ambiental de los sistemas ganaderos, utilizando herramientas de capacitación participativa con foco en establecimientos de base criadora y de campo natural. En este articulo se presenta brevemente el trabajo realizado y los principales resultados del proyecto. La línea de base presentaba oportunidades de mejora considerables en las diferentes dimensiones. Al cabo de dos ejercicios de trabajo con los establecimientos participantes del Proyecto, y a pesar de las condiciones climáticas adversas que se han presentado en el período, los resultados muestran avances importantes en diferentes indicadores clave de los sistemas y sinergias en los avances de las distintas dimensiones. Estos resultados permiten aportar datos cientificos para la mejora del monitoreo de la sostenibilidad, el diseño de políticas públicas e insumos para la construcción participativa de una estrategia de ganadería sostenible.

Marco del proyecto

Desde el año 2019 el proyecto Producción Ganadera Climáticamente Inteligente y Restauración del Suelo en Pastizales Uruguayos (GCP/URU/034/GFF), más conocido como Ganadería y Clima, está trabajando para contribuir a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptar los sistemas ganaderos al cambio climático a través de un enfoque integral que abarca la mejora de la productividad y la sostenibilidad de productores ganaderos. Este proyecto es ejecutado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio de Ambiente (MA), con el apoyo técnico y administrativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la financiación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).

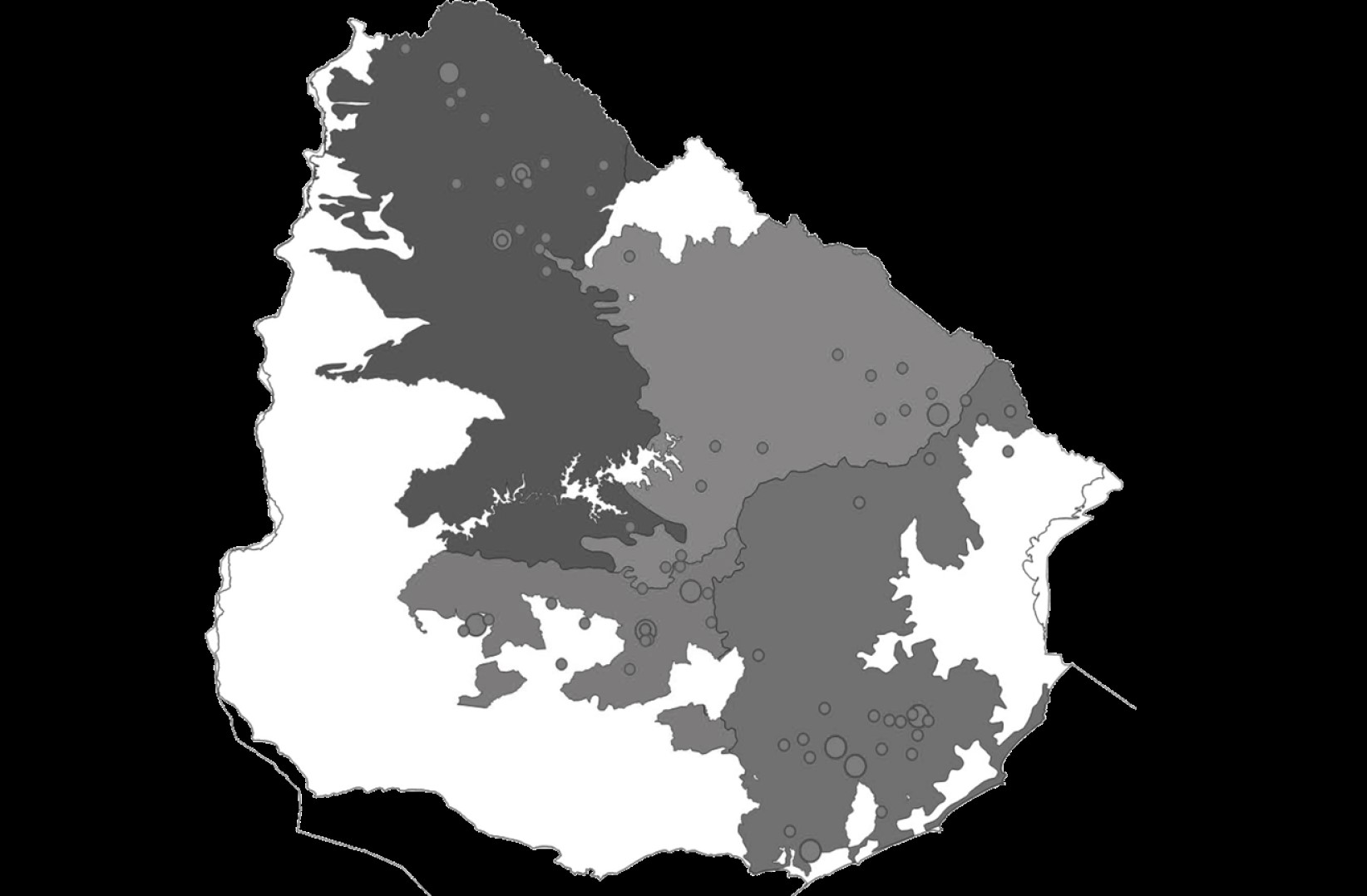

El componente de campo del proyecto es coordinado por la Facultad de Agronomía (FAGRO) de la Universidad de la República (UDELAR) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en 60 predios ganaderos ubicados en 4 zonas agroecológicas, cuya base forrajera es principalmente campo natural (Figura 1).

Se trabaja a través de una metodología participativa de asistencia técnica llamada coinnovación (Rossing et. al., 2021), basada en el enfoque sistémico del predio y el establecimiento de vínculos de confianza entre los actores participantes, lo que permite mejorar los procesos de aprendizaje para rediseñar los sistemas de producción con prácticas y tecnologías de bajo costo y alto impacto.

Al mismo tiempo se monitorean los resultados físicos, socio-económicos y ambientales del proceso de cambio, de forma de demostrar la situación particular de la ganadería uruguaya y la oportunidad con la que cuenta de mejorar simultáneamente en las diferentes dimensiones de la sostenibilidad.

Los resultados de este proceso permiten aportar datos científicos para el diseño de políticas públicas, insumos para la construcción participativa de una ganadería sostenible, así como la calibración de factores nacionales para la estimación de indicadores de sostenibilidad, que permitan la caracterización y comunicación para el posicionamiento de la producción cárnica nacional.

Figura 1. Ubicación geográfica de las cuatro zonas agroecológicas, los predios y las organizaciones de productores participantes

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de coinnovación desarrollado en los predios ha completado las siguientes etapas: i) caracterización y diagnóstico (abril – octubre 2020), proceso necesario para establecer la línea base desde la cual parte cada uno de los establecimientos participantes, para luego monitorear su evolución a lo largo del proyecto; ii) rediseño (octubre 2020 – febrero 2021): consiste en la evaluación de alternativas para resolver los principales problemas del sistema y construir un plan de trabajo acordado con los productores y las productoras y; finalmente, iii) la implementación de los cambios acordados se lleva a cabo desde septiembre de 2020 hasta la actualidad, así como, la síntesis y evaluación de resultados del primer y segundo año.

La línea de base y el monitoreo son también relevantes para reportar los impactos de las prácticas de ganadería climáticamente inteligentes (GCI) implementadas por el proyecto sobre las variables relacionadas con las emisiones de GEI, el secuestro de carbono, los cambios en la vegetación y la calidad del suelo, así como la producción y los resultados económicos, sociales y de género.

Se realiza un seguimiento satelital de la productividad forrajera de los predios, que es usada para los análisis de balance forrajero y planificación predial. También se realiza anualmente una estimación de las emisiones de GEI de todos los predios participantes.

El presente artículo describe los resultados productivos, económicos y ambientales, obtenidos al cierre de los ejercicios 2020-2021 y 2021-2022, comparados con la línea de base establecida en el diagnóstico (promedio de los ejercicios 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020). En dicha comparación se analizan los principales factores que explican estos resultados y los cambios respecto a la línea de base establecida en el diagnóstico.

Teniendo en cuenta que las visitas técnicas a los predios se iniciaron en abril 2020 y que la etapa de diagnóstico y elaboración de planes de rediseño llegó hasta febrero 2021, los resultados obtenidos en el ejercicio 2021-2022 representan el primer año completo de impacto de la implementación de la estrategia de intensificación ecológica del proyecto.

2. Caracterización climática

2.1 Cambios en el porcentaje de agua disponible en el suelo

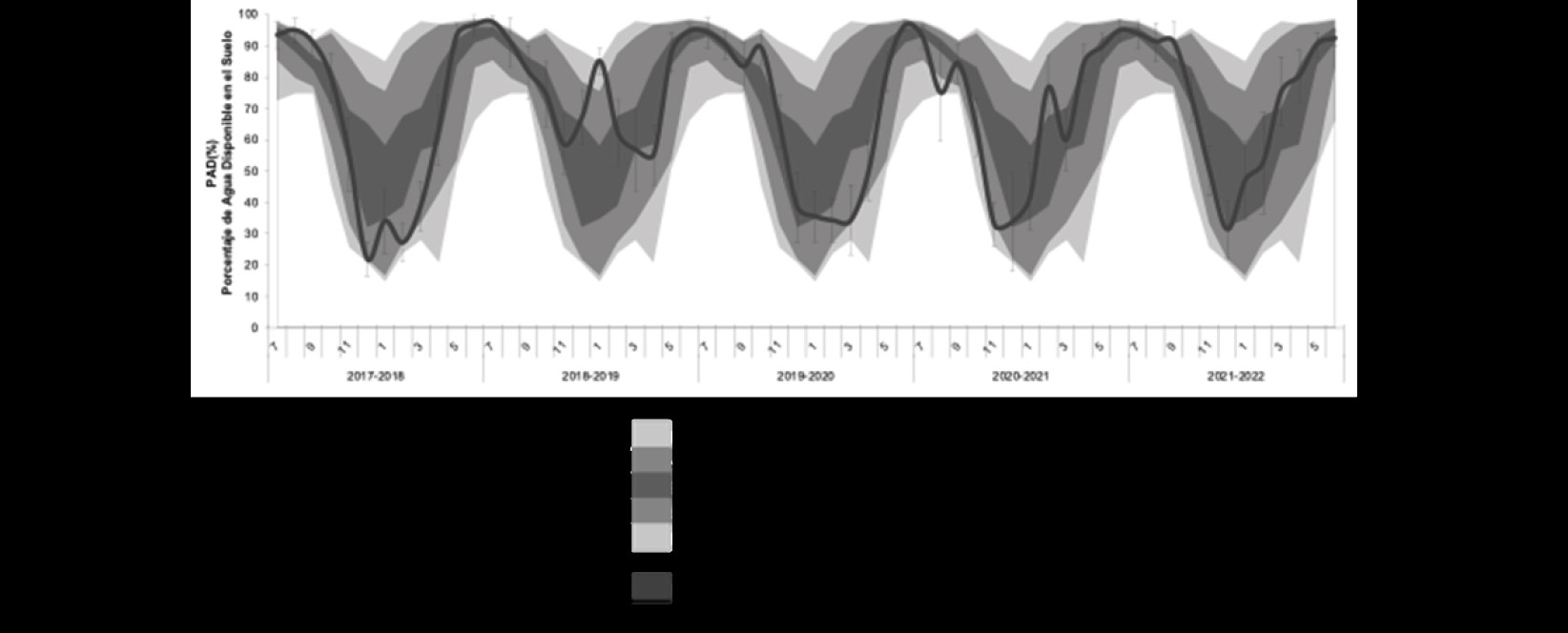

En los pastizales naturales de Uruguay más del 60% del forraje se produce en primavera y verano. El principal factor que explica la variabilidad en la producción de forraje en ese período es el agua disponible en el suelo. Por esta razón es muy relevante describir la evolución del porcentaje de agua disponible en el suelo entre octubre y febrero para caracterizar qué tan favorable o desfavorable es la temporada para la producción de forraje del campo natural.

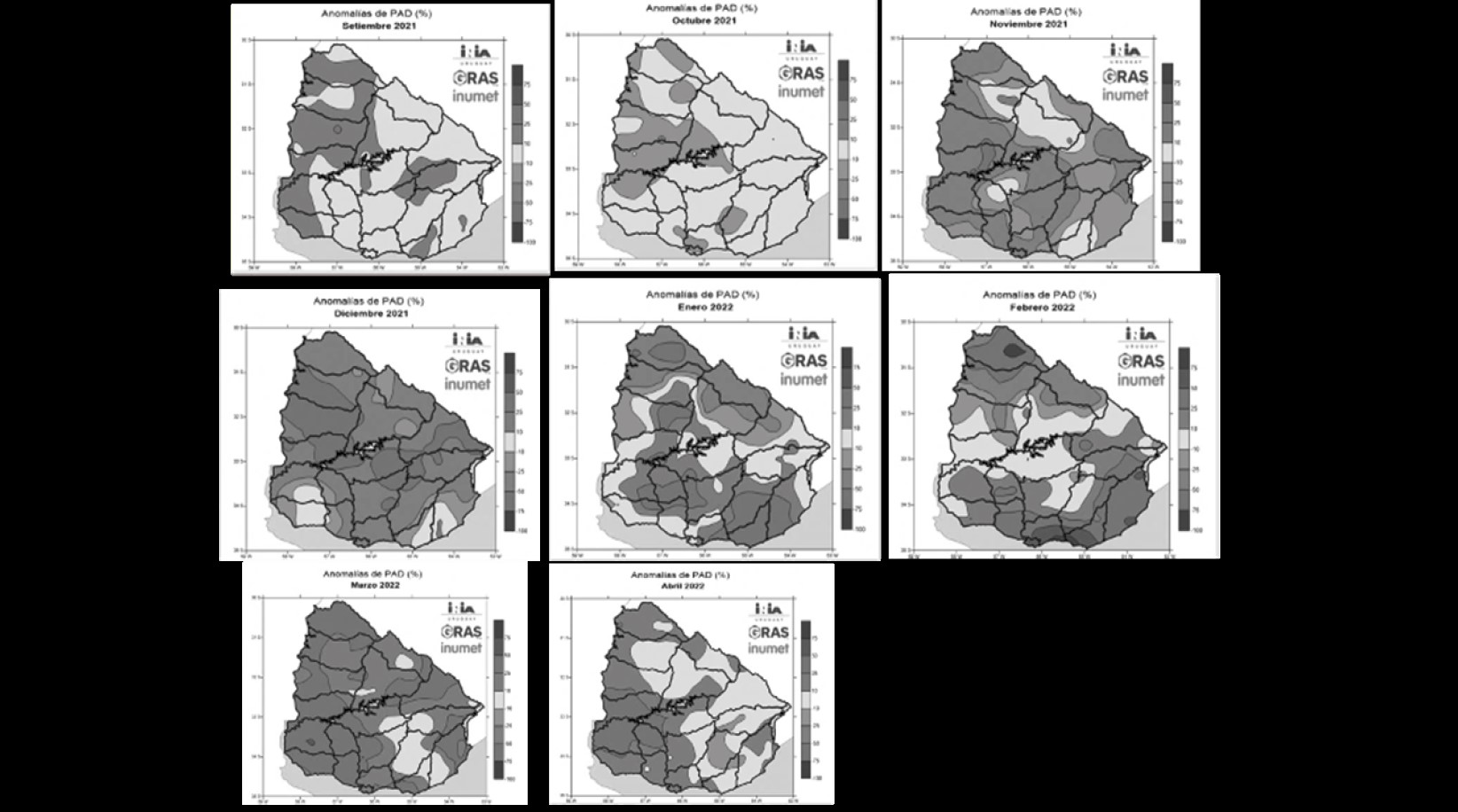

Las precipitaciones de primavera en los ejercicios 2020-2021 y 2021-2022 estuvieron por debajo de lo normal en prácticamente todo el país, principalmente en diciembre, lo cual resultó en contenidos de agua en el suelo por debajo del promedio histórico en la mayor parte del país desde octubre a enero (Figuras 2 y 3).

A diferencia del ejercicio 2020-2021, a principios del 2022 la zona Norte sufrió una sequía más prolongada, incluyendo enero y febrero, mientras que, en otras zonas del país, principalmente la zona Este, los contenidos de agua del suelo se recuperaron en estos meses y fueron buenos durante el otoño. En términos generales podemos concluir que para la gran mayoría de los predios participantes del proyecto los dos años fueron desfavorables en términos de agua en el suelo para la producción de pasto.

Figura 2. Cambios temporales del porcentaje de agua disponible en el suelo promedio para todos los predios del proyecto durante los últimos 5 años, lo cual incluye la línea base del proyecto y los ejercicios 2020-2021 y 2021-2022 (línea negra). En tonos de grises se muestran los percentiles históricos (2000-2022) de porcentaje de agua en el suelo.

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por INIA GRAS (2022).

Figura 3. Anomalías espaciales del porcentaje de agua disponible en el suelo desde septiembre de 2021 a abril de 2022, expresado como desvíos del promedio histórico

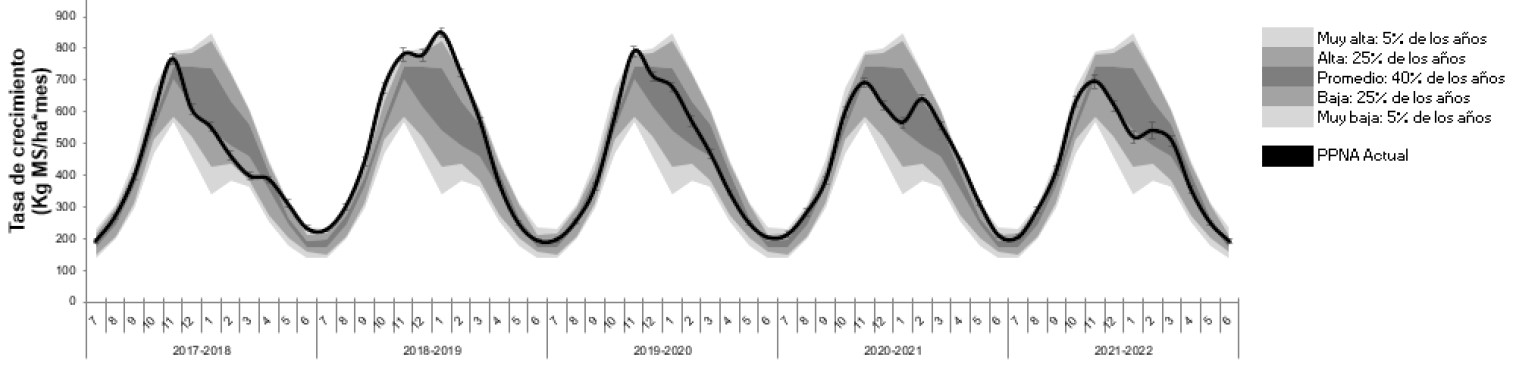

2.1 Cambios en la producción primaria neta aérea

Las estimaciones de productividad primaria neta aérea (PPNA) o tasa de crecimiento del forraje, realizadas con el satélite MODIS muestran patrones similares a los observados para el contenido de agua en el suelo (Figura 4). En términos generales los dos años del proyecto han tenido una PPNA menor a la línea base. Sin embargo, existieron variaciones y particularidades en cada región. En términos generales la producción para todos los predios del proyecto fue en promedio para la línea de base de 5.604 (kg de biomasa/ha·año), y para el ejercicio 2020-2021 de 5.536 y ejercicio 2021-2022 de 5.257. Estos promedios anuales, muestran diferencias pequeñas, pero como las mismas ocurrieron principalmente en primavera, esto tuvo un impacto muy fuerte en la productividad de los predios en un momento clave.

Si evaluamos la PPNA de los tres años de la línea base por separado, vemos que, en promedio para todos los predios y zonas, el ejercicio 2017-2018 fue un año de muy baja productividad, particularmente durante el verano y otoño. Sin embargo, durante el ejercicio 2019-2020, que mostró bajos contenidos de agua en el suelo, la PPNA parece haber sido cercana al promedio histórico 2000-2021. Por el contrario, el ejercicio 2018-2019 que fue un año húmedo en verano, presentó la PPNA más alta de la serie histórica. A modo general se puede observar que, para la PPNA, tenemos en la línea base un año húmedo, un año seco y un año promedio. Más allá de las diferencias regionales y entre predios que esconde este promedio general, el mismo sirve para situar la evolución de la PPNA de los predios previo a la implementación del proyecto.

En particular podemos concluir que el primer y segundo año de implementación del proyecto, presentaron una PPNA durante primavera y verano sensiblemente menor al promedio de la línea base.

Figura 4. Evolución de la productividad primaria neta aérea (PPNA) o tasa de crecimiento del forraje (kg MS/ha.mes) promedio (línea negra) para todos los predios del proyecto durante los últimos 5 años (3 de línea base y 2 de ejecución del proyecto). En tonos grises se muestran los percentiles históricos (2000-2022) de la PPNA

Fuente: Elaboración propia.

3. Resultados económico-productivos-ambientales

3.1 Resultados económico-productivos

En el Cuadro 1 se presentan las variables promedio que describen la estructura, los indicadores productivos, reproductivos y económicos en la línea de base (LB) y en el promedio de los dos años de implementación del proyecto (PRO).

Cuadro 1. Promedio de indicadores de estructura, productivos, reproductivos y económicos de la línea de base y de los dos años de implementación del proyecto

Variables de Respuesta | Línea de base | Promedio 2 años | Ejercicio | Zona | Ejercicio por Zona |

Estructura |

|

|

|

|

|

Superficie útil (ha) | 516 | 520 | NS | NS | NS |

Superficie de pastoreo (ha) | 483 | 484 | NS | NS | NS |

Área mejorada total (%) | 17 | 16 | NS | P≤0.001 | NS |

Carga vacuna (UG/ha) | 0,69 | 0,63 | P≤0.001 | P≤0.001 | NS |

Carga Ovina (UG/ha) | 0,12 | 0,09 | P≤0.001 | P≤0.05 | NS |

Carga Total (UG/ha) | 0,84 | 0,75 | P≤0.001 | P≤0.05 | NS |

Relación Ovino/Vacuno | 1,51 | 1,14 | P≤0.04 | P≤0.002 | NS |

Productivos |

|

|

|

|

|

Producción de carne vacuna (kg/ha) | 78 | 85 | P≤0.005 | P≤0.001 | NS |

Producción de carne ovina (kg/ha) | 11 | 12 | P≤0.003 | P≤0.01 | P≤0.003 |

Producción de lana (kg/ha) | 2,8 | 2,5 | P≤0.04 | P≤0.002 | NS |

Producción de carne equivalente (kg/ha) | 96 | 103 | P≤0.009 | P≤0.003 | NS |

Producción de carne vacuna (kg/animal) | 114 | 133 | P≤0.001 | P≤0.009 | NS |

Producción de carne ovina (kg/animal) | 91 | 145 | P≤0.002 | P≤0.002 | NS |

Peso al destete vacuno (kg) | 148 | 160 | P≤0.01 | NS | NS |

Peso al destete ovino (kg animal) | 17 | 23 | P≤0.002 | NS | NS |

Reproductivos |

|

|

|

|

|

Destete vacuno (%) | 69 | 70 | NS | P≤0.05 | NS |

Señalada ovina (%) | 60 | 72 | P≤0.06 | P≤0.01 | NS |

Ternero destetado por vaca entorada (kg) | 104 | 113 | NS | NS | NS |

Cordero señalado por oveja encarnerada (kg) | 13 | 19 | P≤0.002 | P≤0.002 | NS |

Económicos |

|

|

|

|

|

Ingreso bruto vacuno (US$/ha) | 123 | 152 | P≤0.0001 | P≤0.001 | NS |

Ingreso bruto ovino (US$/ha) | 26 | 22 | NS | NS | NS |

Ingreso bruto total (US$/ha) | 151 | 178 | P≤0.001 | P≤0.001 | NS |

Costos totales (U$S/ha) | 103 | 100 | NS | P≤0.001 | NS |

Ingreso neto familiar (U$S/ha) | 49 | 78 | P≤0.001 | NS | P≤0.001 |

Ingreso neto familiar a precios constantes (U$S/ha) | 47 | 62 | P≤0.001 | NS | NS |

Fuente: Elaboración propia.

Notas: i) NS = No significativo, ii) P≤0.001 = Probabilidad F. Las últimas 3 columnas muestran el resultado de una prueba de diferencia mediante test de Tukey de la variable entre ejercicios, entre zonas, y entre zona y ejercicio.

Para el análisis de datos se utilizaron estadísticas descriptivas (promedios y desvíos estándar) y correlaciones simples entre variables de interés. Se consideró como línea de base el promedio de los ejercicios agrícolas 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020 y como Proyecto al promedio de los ejercicios 2020-2021 y 2021-2022.

Durante el proyecto, no se modificó la superficie útil, la de pastoreo, el porcentaje de área mejorada total, porcentaje de destete vacuno y costos totales promedio. Los niveles de carga animal, producción de carne vacuna y ovina por animal y unidad de superficie, el porcentaje de señalada de ovinos, los kilos de cordero destetados por oveja encarnerada y el ingreso bruto de vacunos y ovinos se modificaron durante el Proyecto.

A pesar de las restricciones climáticas y la heterogeneidad socio-productiva encontrada en la línea de base, al completarse un año y medio de intervención efectiva, el ingreso neto promedio mejoró 60% y 31 % a precios corrientes y constantes respectivamente. Dicha mejora se explica porque se mantuvieron los costos totales y se incrementó el ingreso bruto total. En la línea de base y durante el Proyecto, el ingreso bruto (IB) total se asoció positivamente con el IB vacuno.

Las mejoras del IB vacuno se explicaron por incrementos del 9 % en la producción de carne vacuna por unidad de superficie, las que fueron explicadas por incrementos en la producción de carne vacuna por unidad animal. Estas compensaron y superaron el efecto de la reducción de la carga vacuna (8 %).

Estos resultados, confirman uno de los principios emergentes de la investigación analítica sobre campo natural (Do Carmo et al., 2016). Una reducción estacional o anual de la carga animal puede asociarse con mejoras en la producción por hectárea cuando la oferta de forraje incrementa el consumo de energía y la producción por animal. Las mejoras en el consumo de energía contribuyen a explicar los aumentos de peso al destete de vacunos y ovinos, los kilogramos de terneros destetados por vaca entorada y la señalada ovina que ocurrieron durante el proyecto. En estas mejoras confluyen la reducción de la carga animal y la gestión de la energía de la cría vacuna y ovina.

Estos resultados confirman que aún en situaciones de sobrepastoreo y elevada carga animal, como las encontradas en la LB, la productividad ganadera puede mejorarse sustancialmente cambiando la gestión de la energía y del pastoreo.

La producción de carne ovina y la eficiencia reproductiva ovina mejoró, lo cual confirma que los cambios en la intensidad de pastoreo y en la gestión de la energía, no solo permitieron mejorar el consumo de cada especie, sino que contribuyeron a resolver el desacople espacio temporal de la competencia inter-específica de vacunos y ovinos por el recurso forrajero.

A pesar de que se redujo la carga vacuna, el proyecto mejoró un 9 % la producción de carne vacuna por unidad de superficie. Esto fue posible por un incremento significativo (17 %) en la producción de carne vacuna por animal. Algo similar ocurrió con la producción de carne ovina por unidad de superficie y por animal, pero con diferencias porcentuales mayores (16 % y 58 %, respectivamente).

La implementación de los planes prediales permitió que durante el proyecto se mejorara 1,5 cm la altura promedio y una unidad la condición corporal del rodeo, lo cual, confirma que se mejoró simultáneamente el balance y consumo de energía de la producción ganadera. Se trabajó con más pasto y se aumentó 50 % la oferta de forraje (OF), lo que contribuye a explicar una mejora no solo en el consumo sino en la eficiencia de uso de la energía.

Bajo estas condiciones, el incremento de altura y de OF no solo mejorarían el consumo de energía sino también la estructura horizontal y vertical de la pastura, lo cual, podría en algunos predios (que mejoraron aún en mayor magnitud la altura) incrementar la concentración energética de la dieta consumida (selectividad). Por otra parte, una gestión continua y conjunta de la altura y la condición corporal contribuye a mantener los niveles de ambas variables en valores cercanos a los “óptimos” durante una mayor parte del tiempo lo que también contribuye a mejorar la eficiencia de uso de la energía y a atenuar la variabilidad.

3.2 Resultados de preñez en el entore 2021-2022

El porcentaje de preñez es un indicador parcial del funcionamiento del sistema que nos permite ver la marcha del proyecto y proyectar otros indicadores productivos y económicos, así como también el funcionamiento de los predios en las próximas estaciones. El porcentaje de preñez obtenido en el período de entore que va aproximadamente de noviembre 2021 a febrero 2022 es el resultado de manejos implementados en cada establecimiento desde antes del destete 2021 (o sea en el ejercicio anterior), durante el otoño - invierno 2021 y durante el entore. Además, el impacto productivo del porcentaje de preñez del entore 2021-2022 recién se va a observar en el ejercicio 2022-2023.

En los predios del proyecto, el entore se llevó a cabo desde el 15 de noviembre al 28 de febrero. Sobre un total de 10.372 vacas entoradas se confirmó preñez por ecografía en los meses de abril y mayo en 9.009 vacas. Por lo tanto, la preñez global de los predios participantes del proyecto fue de 87 % (Cuadro 2).

Cuadro 2. Animales entorados y preñados por categoría en el entore 2021-2022

Categoría | Animales entorados | Animales preñados | % preñez |

Vaquillonas | 2.284 | 2.109 | 92 |

Vacas paridas | 6.417 | 5.418 | 84 |

Vacas sin cría al pie | 1.667 | 1.492 | 90 |

Total entore | 10.368 | 9.019 | 87 |

Fuente: Elaboración propia.

Se registraron diferencias por zona del país. Los predios ubicados en el Norte lograron en promedio 78 % de preñez, los del Noreste 87 %, los del Centro 89 %, en tanto que los predios del Este lograron 92 %.

Si se compara el porcentaje de preñez logrado en la totalidad de los predios para el ejercicio 2021-22 comparado con la LB, la mejora lograda es del 17 %.

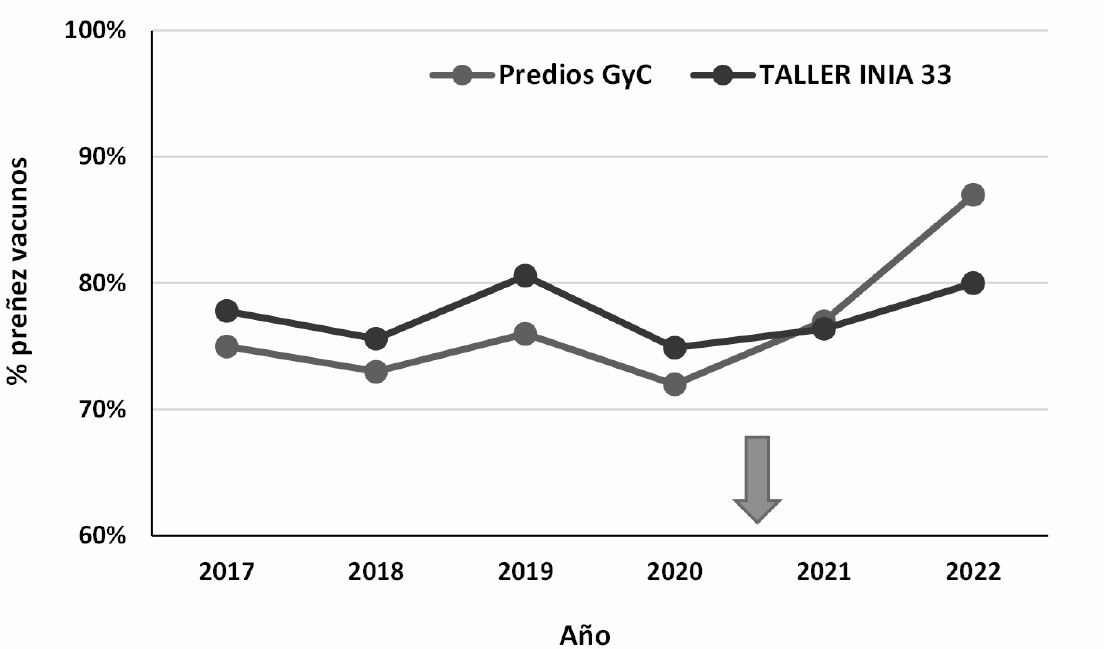

El resultado de 87 % de preñez en el segundo año de trabajo cobra mayor relevancia cuando se compara la evolución en el tiempo de los predios del proyecto con los resultados reportados por el Taller de Diagnóstico de Gestación de INIA Treinta y Tres (80%) (Figura 5).

Figura 5. Evolución del % de preñez en los predios del Proyecto Ganadería y Clima y los reportados en el Taller de Preñez INIA Treinta y Tres

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de gestión permanente de la intensidad de pastoreo en tiempo y espacio en función de los objetivos productivos definidos, y la implementación de técnicas de forma estructural (definición de entore concentrado en primavera-verano, destete definitivo en marzo-abril, asignación de forraje diferencial para las vacas preñadas) conjuntamente con medidas tácticas (destete temporario y flushing) contribuyen a explicar los resultados obtenidos, en un contexto climático adverso.

3.3 Cambios en las emisiones de GEI

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) disminuyeron durante el primer y segundo año de ejecución del proyecto (Cuadro 3). En total las emisiones evitadas en la totalidad de los predios fueron de 1.779 y 3.273 t de CO2 eq en el ejercicio 2020-2021 y 2021-2022 respectivamente con respecto a la línea de base del proyecto, totalizando en los dos ejercicios 5.051 t de CO2 eq evitadas. Solamente las emisiones de GEI por el uso de fertilizantes aumentaron en ambos ejercicios, pero al representar una porción muy baja de las emisiones totales de los predios, los cambios totales en las emisiones de GEI estuvieron explicados principalmente por las disminuciones en las emisiones de N2O y CH4 del ganado.

Cuadro 3. Promedio de la variación de las emisiones de óxido nitroso y metano respecto a la línea de base en los predios participantes en el proyecto. Los datos están expresados en kg de CO2 equivalente por ha o en porcentaje

Emisiones de N2O de fertilizantes /ha |

Emisiones de N2O de animales/h a |

Emisiones de CH4 de animales/h a |

Emisiones de GEI totales/ha |

Emisiones de GEI totales por kg de carne eq | |

Línea de base | 4,7 | 623 | 1.220 | 1.847 | 21,3 |

2020 – 2021 | 6,8 | 583 | 1.139 | 1.730 | 17,9 |

2021 – 2022 | 6,0 | 548 | 1.099 | 1.654 | 16,3 |

Variación 2020-2021 vs LB (%) | 42.7% | -6,4% | -6,6% | -6,3% | -16% |

Variación 2021-2022 vs LB (%) | 27,8% | -12,1% | -9,9% | -10,5% | -23,5% |

Fuente: Elaboración propia.

En promedio, el proyecto logró reducir 6,3 % y 10,5 % las emisiones de GEI por ha, y 16 % y 23,5 % las emisiones de GEI por kg de carne producido para los ejercicios 2020-2021 y 2021-2022 respectivamente. Las disminuciones en las emisiones de GEI por ha fueron debidas principalmente a las disminuciones en la carga ganadera, mientras que las disminuciones de GEI por kg de carne producido fueron debidas principalmente a los aumentos en la productividad de carne por unidad ganadera registrados durante el primer y segundo año de implementación del proyecto.

Conclusiones

Con predios ganaderos ubicados en diversas zonas agroecológicas del país y que reflejan diversos modelos socio-económicos y de gestión de recursos, el modelo de trabajo que integra la coinnovación y la propuesta de intensificación ecológica permitió mejorar el resultado productivo, económico y ambiental de la ganadería. Dichas mejoras se dieron en un contexto climático adverso, con déficit de lluvias durante los dos años de trabajo. En este marco, la gestión de la energía del proceso reproductivo y el manejo espacio temporal de gestión del pastoreo parecen ser condición necesaria y suficiente para que dichos cambios ocurran.

Los presentes resultados confirman el enfoque general del proyecto donde sin un incremento significativo en el uso de insumos se mejoró la producción por animal y por unidad de superficie y el ingreso económico. Dicha mejora se obtuvo a pesar de reducción en los niveles de carga animal, lo cual confirma los resultados previstos por la investigación nacional donde la reducción en la carga animal permitió la mejora en el consumo de forraje y el desempeño animal.

La reducción en las emisiones de GEI por ha responde principalmente a la disminución en la carga ganadera, mientras que la disminución en la intensidad de emisiones GEI por kg de carne producido fue debida principalmente al aumento en la productividad de carne por unidad ganadera registrados.

Los resultados de dos años de implementación del proyecto muestran una trayectoria para el cumplimiento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, en un contexto climático adverso, muestran un camino para construir resiliencia en sistemas ganaderos con base en campo natural a través de la gestión del forraje y el rodeo.

Referencias

Do Carmo, M., Claramunt, M., Carriquiry, M., & Soca, P. (2016). Animal energetics in extensive grazing systems: rationality and results of research models to improve energy efficiency of beef cow-calf grazing Campos systems. Journal of Animal Science, 94(suppl_6), 84-92.

Walter A.H. Rossing, et. al., Crafting actionable knowledge on ecological intensification: Lessons from co-innovation approaches in Uruguay and Europe, Agricultural Systems, Volume 190, 2021, 103103, ISSN 0308-521X, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103103 https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103103.(https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S0308521X21000561)